酒田計画 酒田港湾③ -施肥環境の改良- 2023.3月

酒田港湾は、主に酒田市クリーンセンターによって、施肥がなされており、これにより珪藻などの植物プランクトンが発生していると考えられます。

これによって、動物プランクトンが発生し、港湾の生態系を支える基盤となっていると思われますが、これは初めから意図されて配置された訳ではありません。

従来の考え方であれば、閉鎖性海域の富栄養化を避けるため、下水処理水は港湾内に流さない方が良いとされていました。

しかし、底層DOが確保され、赤潮の発生などの害が無ければ、珪藻の発生は魚介類の量を増やすなどの利益につながります。

ここら辺をうまくコントロールして、効率よく生態系を回すにはどのようにしたらよいのでしょうか?

今回は、酒田港湾の施肥環境を改良する方法を考えてみます。

① 酒田市クリーンセンターのリン放流量の増加

酒田港湾の施肥には、酒田市クリーンセンターが最も大きく寄与しています。

現在、酒田市クリーンセンターの水処理施設は、硝化抑制で運転していると思われます。

この運転方法だと、放流水の窒素成分は、アンモニアが主となり高濃度で放流される一方、リンは低濃度に抑えられます。

山形県のシュミレーション結果と水質調査によると、酒田港での植物プランクトン増殖の律速成分はリンであるとされており、酒田市クリーンセンターの放流水質と一致した傾向となっています。

“シュミレーションを利用した酒田港及びその関連河川への行政施策の効果予想” :

山形県環境科学研究センター年報 第28号 令和2年度 p.62

よって、港湾の施肥量を増加させるには、放流水のリンを増やすことが最も効果的です。

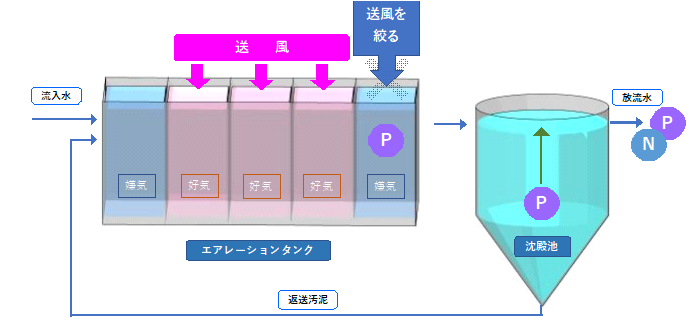

下に、活性汚泥法(嫌気好気運転)の硝化抑制運転で、リンを増やす方法の一例を示します。

エアレーションタンクの最後の区画の送風を絞ることで、この区画と沈殿池でのリンの放出を促します。

この方法は、すでに福岡市の西部水処理センターにおいて季節別管理運転の一つとして試行されており(下水道協会誌2022.12月号)、放流水のリン濃度を大幅に増加させています。

これによると、リン濃度が0.2から1.0mg/L程度に上昇しており、約5倍も増加しています。将来的には2.0mg/L程度まで増加できる可能性があります。

硝化抑制運転での、放流水の窒素の濃度が20mg/Lとすると、リンの2.0mg/lはその1/10となり、植物プランクトンの生体構成比に近くなって理想的なバランスになります。

単純に言えば、リン濃度を0.2から2.0mg/Lに上昇させることで、リンが制限因子となっている植物プランクトンの量を10倍にできる計算になります。もちろん、実際にはそこまで増えませんが…。

② 放流先を分散

こうして、施肥量を増加させた場合、心配になるのが放流先の海域での富栄養化に伴う、底層DOの低下です。

山形県での調査によると、現在酒田港湾での底層DOの極度な低下は認められていません…しかし、やはり負荷量を増やせば底層DOが低下する可能性はあります。

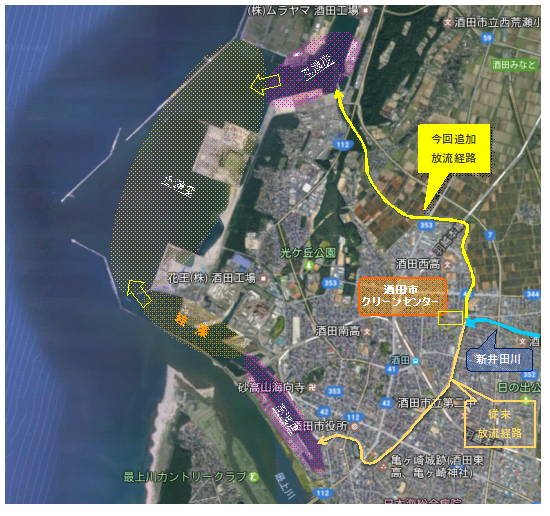

そこで、この対策として、酒田市クリーンセンターの放流水を分岐させ、酒田港湾に2か所で流入させる方法が考えられます。

新井田川は、酒田市クリーンセンターの直前で幸福川と分岐しています。現在、放流口は新井田川にあるため、幸福川には放流水は入りません。

これを工事で、幸福川側にも放流口を設けます。これにより、酒田港湾への流入先を2か所に分散させます。

これにより、これまで処理水が入り込まなかった北港側の海域も、植物プランクトンの育成に使うことができるようになります。

そして、ここには、酒田共同火力発電所があります。

③ 北港の火力発電所温排水の利用

火力発電所には、冷却のための温排水施設があります。

温排水は海底から放出されており、周囲の海水温度を上昇させています。

この周辺には藻場が形成され、魚が集まるため、釣り場として人気があります。エイが釣れることもあるそうです。

ここには、水温の上昇や攪拌がなされているので、植物プランクトンの育成を促進する効果が見込めそうです。

また、温排水が海底から吹き上げて攪拌されているため、底層DOの低下を防ぐ効果もありそうです。

今回は、施肥量の増加と、放流先の分散という2つの方法を考えてみました。

港湾シュミレーターが完成していれば、これがうまく行くか試すこともできるでしょうね。

(2023.3)