��c�v��@�@��c�`�p�A�@�|�����������ƊC���Ō]���|�{�|�@2021.5�`2022.5��

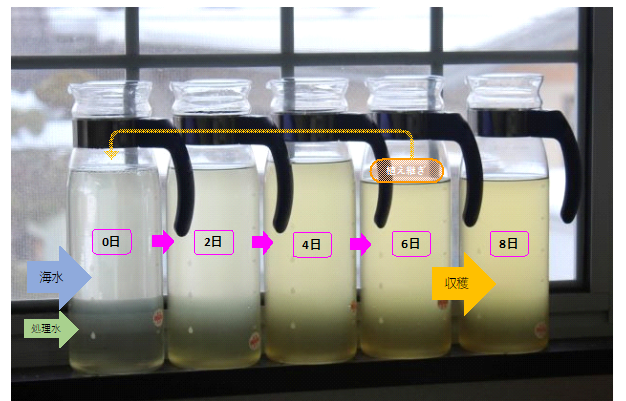

���N��5�����牺���������ƊC���Ō]����A���p���Ŕ|�{���Ă��܂����A�]���͍����ɂ͎ア�Ƃ������Ă��܂��̂ŁA�Ăł��|�{�\�������Ă݂܂����B

���̎ʐ^��8��9���̐������ō������̏�Ԃł��B

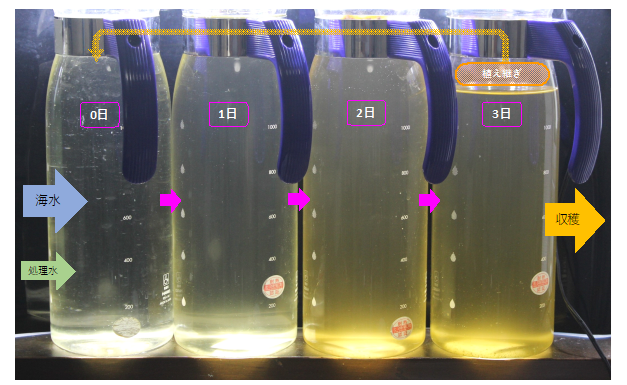

���˓����̂�����Ȃ��k�����̑��ۂɁA�����r������ׂĂ���܂��B������A���p�����と1���ځ�2���ځ�3���ځ�4���ڂƂȂ��Ă��܂��B

�����͓���33�x�ʂ܂ŏオ��܂������A�A�����Č]�����|�{�ł��܂����B�������A���������肷����ƁA��ԉE���̃r���̂悤�ɗΐF�ɂȂ��Ă��܂��A�|�{�Ɏ��s������̂�����܂����B

�]���̑��B�́A������ł����ɑ����A1���ڂł��łɒ��F���Z���Ȃ��Ă��܂��B�|�{4���ڂɂ͑��̂��傫���Ȃ����������A���݂₷���Ȃ蒾�a���Ă��܂��B

����āA�A���p���̃T�C�N����3���ʂōs���̂��ǂ��Ǝv���܂��B

�r���̐��ʂ��Ⴄ�̂́A�A���p���p�ɕ��悵�����߂ł��B

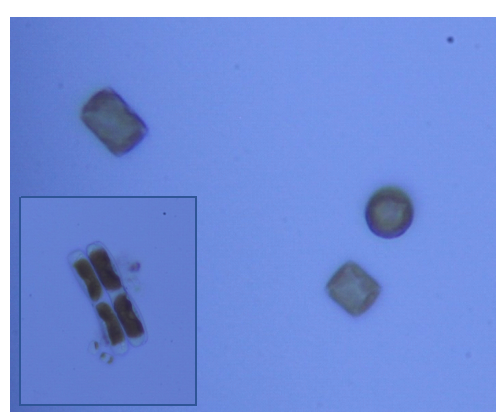

�D��|�{���ꂽ�]���̌������ʐ^�����Ɏ����܂��B

�Ȃ�A����H���O�͂悭�킩��܂��A�]���ł��B

����ŁA5������8�����܂ŁA�A���p���|�{���J��Ԃ��A�Ă̍������ł��]���̔|�{���\�Ȃ��Ƃ��m�F�ł��܂����B

���̌�A8������9���ɓ���ƁA�Ȃ����ꎞ���|�{���ł��Ȃ��Ȃ�܂����B���炭�A�G�߂̕ω��ɔ������ς肪���������̂Ǝv���܂��B

���̌�A�Ăё������Ăюn�܂�܂����B

����9��20���̏�Ԃł��B

�k�������ۂɕ��ׂ������r�����A�ʐ^���B�邽�߁A���F�̓x������������₷���Ȃ�悤�A�w�i�ɍ��F�̃V�[�g�����āA�ォ��Ɩ����Ă���܂��B

���̎��̐A���p���̃T�C�N����3���Ԃœ������Ă��܂����B������25���O��܂Œቺ���Ă��܂��B�|�{�͉Ă������肵�Ă���悤�ł��B

�C���i��c�`�̖������̂��́j�F800���� + ����������200�����ɁA�|�{3���ڂ̑�������200�����A���p�����Ƃ��J��Ԃ��܂��B

�]���̎�ނ͕ς��A�D���͉��̎ʐ^�̂��̂ɂȂ��Ă��܂����B

����͑����X�P���g�l�}�iSkeletonema�j�ł��傤�ˁB

�X�P���g�l�}�́A�����������̕�����̊C��ł悭��������]���ł��B

���̘_���ŁA���̂��Ƃ�������Ă��܂��B

�O�͘p�����Ɉʒu����L��Z���^�[���������߂̊C����p����Skeletonema spp.�̔|�{�F�����@���@���A���m��������,25

19-21(2020)

���̘_���ɂ��ƁA�Z���^�[���������߂̊C�������������Ŕ|�{����ƁA�X�P���g�l�}���D��I�ɑ�����悤�ł��B

�܂��A���̘_���ł��A���l�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B

���p���A���v�����N�g���̑��B�ɋy�ڂ��������������������јp��D�̉e���F���с@�M�j�@���A��B��w�_�|���@��39���@��S���@143-151�i1985�j

�����ł́A�����������̔Z�x�������ƁA���̐A���v�����N�g���̑��B���j�Q�����̂ɁA�X�P���g�l�}�͉����ɑ����邱�Ƃ�������Ă��܂��B

�����������ƃX�P���g�l�}�̑����͔��Q�ɗǂ��悤�ł��B

�܂��A���̘_���ɂ��ƁA

�]��Skeletonema���̍ŋ߂̕��ނƐ������ԓ����i�����j�F�R�c�@�^�m�q�ABull.Plankton Society of japan 60(1):18-28,2013

�u�X�P���g�l�}�͐��E�̉��݊C��ɏo������R�X���|���^����ŁA��b���Y�҂Ƃ��ĐH���A�����x���A���ɂ͔Z���Ԓ����`�����邱�Ƃ���ɂ߂ďd�v�ȐA���v�����N�g���̈��Ƃ���Ă����v

�ƁA����܂��B

�ȏ���܂Ƃ߂�ƁA

�\�X�P���g�l�}�́A���Ԍn���x����d�v�Ȍ]���ł���A�����������ŗD��I�ɑ��B����\

�ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�ł́A������������p���ĐϋɓI�ɃX�P���g�l�}�𑝂₷���Ƃ��l�����ꍇ�A�D�K�Ȕ|�{�����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H

�@ ���� �F �X�P���g�l�}�͍L������ł���A����10�`35�̊Ԃŗǂ����B���邱�Ƃ��A��̘_���Ŏ�����Ă��܂��B

�����������ɂ��C���̊�߂́A���܂�e�����Ȃ��Ǝv���܂��B

�A �Ɠx �F 2000�kux�`6000�kux�̊Ԃł́A�Ɠx�������Ƒ��B�ʂ̒ቺ���F�߂�ꂽ���Ƃ����̘_���Ŏ�����Ă��܂��B

���ޔ|�{�����̂��߂�Skeletonema costatum�̑��B���������ɂ��āF�����@�a�Y�A�_�ސ쌧���Ȋw�Z���^�[�����@��15��(�P�X�X�Q)

�Ɠx�͒�߂̕����ǂ��悤�ł����A�������ł��ǂ����B����Ƃ̕ʂ̕�����܂����B

�B ���x �F �X�P���g�l�}�ɂ͑��킪����A�����p�ł͎�ɂV�킪�F�߂�ꂨ��A���̊e��͍D�މ��x���قȂ�A�G�߂ɉ����Ď����I�ɓ���ւ���Ă���悤�ł��B

�X�P���g�l�}���]���̕��ނ̍Č����Ǝ���ԕ��z�F�Ίہ@���A�Ȋw����������Ɓi�Ȋw������⏕���j�������ʕ��@����24�N�T��11��

�@�@�@�����ł́A15�A20�A25���ł�20�����ł����B�ʂ������������Ƃ��A�̘_���Ŏ�����Ă��܂����A�����荂���ł��ቷ�ł��킪�قȂ�Α��B�\���Ǝv���܂��B

�C ���C���a �F �X�P���g�l�}�́A�|�{���ɋ������a����ƃt���b�N������Ē��a���Ă��܂����Ƃ��A���̘_���Ŏ�����Ă��܂��B

�C��ɂ�����Ԓ����Y�\�͂̕]���F�L����w�H�w���@�����@���@��

���̂��߁A�C���AGP�����ł��Òu�|�{���s���Ă��܂��B

���ނ̔|�{�����@�ɂ��`�f�o�̑���F�{���@����@���A�������Q�����������@��26���i1981�j

�������A�]���͐����ɔ������a����X�������邽�߁A�Òu�|�{�ł͗e���1����1�A2��Ђ�����Ԃ��K�v������܂��B

�ʂ̕��@�Ƃ��āA��߂̂��C��������㝘�a�ł��ǂ��Ǝv���܂��B

�D ���f�h�{�ƃr�^�~�� �F ���̘_���ŁA�X�P���g�l�}�̉h�{�v���ɂ��Ē��ׂĂ��܂��B

�@�Ԓ��]��Skeletonema costatum�̉h�{�v����AGP�����ɋ������邽�߂̒����@�F�����@�q���i���m��w�_�w���j���A���Y���������@��13���@��3���@173-179�i1990�j

�@���̘_���ɂ��ƁA�X�P���g�l�}�͖��@�̒��f�Ƃ��ďɎ_���D�݁A�r�^�~��B�Ƃ��Ă�B12��K�{�h�{�Ƃ��ėv�����邱�Ƃ�������Ă��܂��B

����������ł́A�������̉^�]���@�ɂ��������̒��f�������A�����j�A�ɂ��邩�Ɏ_�ɂ��邩�I�����邱�Ƃ��\�ł��B

�@�܂��A���D�����ɂ��B12�̕��������̔Z�x���R���g���[�����邱�Ƃ��\��������܂���B

�@���̂悤�ɁA����������̉^�]���@���A���������̉h�{������傫���ς��邱�Ƃ��ł��邽�߁A�Ӑ}���ăX�P���g�l�}�̔|�{�ɓK��������������邱�Ƃ��\�ł��傤�ˁB

���ɂ͍����x�������Ԓ����`�����邱�Ƃ�����悤�ł����A�C��̐��Ԍn�������������邽�߂̈ꎟ���Y�̊�ՂƂȂ肦��X�P���g�l�}���A�ϋɓI�ɑ��₷���Ƃ��l���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

����́A��c�`�p�ɂ����āA�X�P���g�l�}���͂��߂Ƃ���]���𑝂₷���߂̉��Ǖ��@�ɂ��Ă��܂��B

��c�`�ɂ́A�]���̔|�{�ɗ��p�ł���Η͔��d��������܂�����c�B

�]���̎����|�{���������������s���Ă����܂��B�������ቺ���������]���̔|�{�ɂ͓K����悤�ł����A�A���p���̃T�C�N���͒����Ȃ�ł��傤�ˁB

�i2021.10�j

�X�P���g�l�}�̎����|�{�����̑̕����ł��B

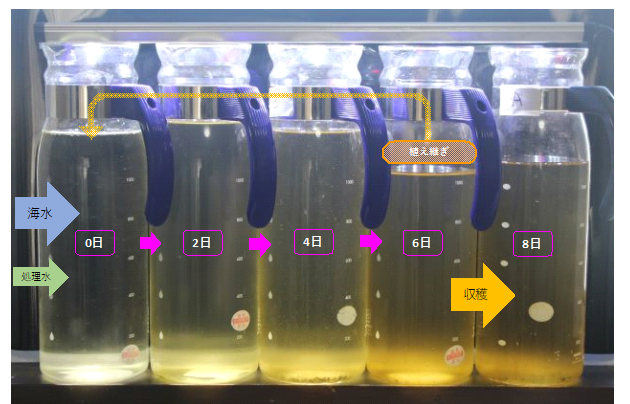

���̎ʐ^��12��10�����_�ł̏ł��B

12���ł��|�{�͖��Ȃ��Ȃ���Ă���܂����A�A���p���̃T�C�N����6���ɒ����Ȃ��Ă��܂��B9����3���ɔ�ׂ�2�{�̒����ɂȂ��Ă��܂��B

6���ɂ����̂́A�ʐ^�̉E�[��8���ڂƂ��̍��ׂ�6���ڂ̒��F���قړ����Ȃ��߁A6���ő����̑啔�����������Ă���Ǝv��ꂽ����ł��B

����ŁA�H����~�ւ����Ă��|�{���\�Ȃ��Ƃ��m�F�ł��܂����B

���ɁA�^�~�ł̏�Ԃ����̐}�Ɏ����܂��B1��30�����_�ŁA�R�`�s�ł͘A���Ⴊ�~��Â��A���Ɨʂ����Ȃ��V��ł��B

��O�̏�Ԃ�������悤�ɁA�w�i�ɍ��V�[�g�����Ă��܂���B���̎����A���Ȃ�ϐႪ����A�܂�̓V�C�ł��B

������5���܂Œቺ���Ă��܂��B

���������ƂɁA����Ȓቷ�A����ʂł��A�|�{���ł��Ă��܂��B�A���p���̃T�C�N����12���ƕς�炸�A6���ł��B

���̂Ƃ��̗D���́A���̎ʐ^�̂��̂ł����B

������A�X�P���g�l�}���Ǝv���܂����A���9���̂��̂ɔ�ׂāA���˂���Ă��銴���ł��B

�����ቺ�ɂ��A�킪����ւ�����悤�ł��ˁB

9������1���ɂ����āA2��قǔ|�{����~������Ԃ���A���ς�肪���������̂Ǝv���܂��B

��̘_���ɂ��������悤�ɁA�X�P���g�l�}�͐����ɉ����Ď����I�Ɏ킪����ւ��悤�ł��B

�@�]���́A����ȓ~��ł����B�ł��܂��B����̐A�����~�ɂȂ�ƁA�قڊ�����~���Ă��܂��̂ɁE�E�E�B

���̗��R�Ƃ��āA�]���̌��w�n�Ɋ܂܂��W�����F�f�^���p�N���̐������ɑ������Ƃ�����܂��B

�i������ƐF�f�^���p�N����������H�@�]���̌��w�n�T-�W�����^���p�N�������̗̂��̍\���𖾁F�����ɓ��C�u�t�i���R��w�j�@���APRESS�@RELEASE�ߘa2�N5��18���@

����ɂ��ƁA���̃G�l���M�[���z�����Č������n�ɋ�������W�����^���p�N���́A�C�Y�]���̂��̂́A����܂łɕ���Ă�����̂̒��ł͍ő�ł��邱�Ƃ�������Ă��܂��B

���̂��߁A�]���͎�����ł��A���������悭�z�����ĉ����ɑ��B�ł���ƍl�����܂��B

����̐A�����������~���Ă��܂��~�ł��A�]���͌��������p�����܂��B

�Ƃ������Ƃ́A�~�G�Ԃɂ������_���Y�f�z���́A��Ɍ]���ɂ���ĂȂ���邱�ƂɂȂ�܂��B

���g���h�~�̂��߁A�]���̉ʂ��������͑傫���Ǝv���܂��B

�܂��A����A������Ă�_�Ƃ̐��Y�\�Ȋ��Ԃ������Ă���̂ɑ��A�C�ł́A�~�G�Ԃł��]���ɂ���b���Y���������߁A�N�Ԃ�ʂ��Đ��Ԍn�ɂ�鐶�Y�������܂��B

�]�����āA�������ł��ˁB

����ŁA�t���ā��~�܂ŁA�����������ɂ��X�P���g�l�}�̗D��|�{���\�Ȃ��Ƃ��m�F�ł��܂����B

���������A�~���t�̔|�{���������Ă��������Ǝv���܂��B

���̊��Ԃ́A���R�E�ŐA���v�����N�g���̃u���[���������鎞���Ȃ̂ŁA�ǂ��������ƂɂȂ邩�A���ґ�ł��ˁB

�i2022.1�j

�ȉ��lj�

�X�P���g�l�}�̎����|�{�����̑̕����ł��B

����́A�O�瑱���A2022�N��1������5���ɂ����Ĕ|�{���p�����܂����B

���̎����A�A���v�����N�g���͍ł�������c�Ɨ\�z���Ă��܂������A�Ȃ�ƁA��Ԋ��҂��Ă���3���㔼����4�������ς��ɂ����āA��������~���Ă��܂��A�S���|�{�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

���̖�1�������̒�~���Ԃ́A����܂ł�1�N�ԂōŒ��ł��B

�������g�����Ȃ�A���ʂ��L�x�Ȃ��̎����ɁA�Ȃ��~�܂��Ă��܂����̂��A�����s���ł����c��N�����̎����ɑ�������~���Ă���A�ǂ����啝�ȑ��ς�肪�����Ă���悤�ł��B

���̌�A5���ɓ����Ă���A�������ĊJ���܂����B

��̎ʐ^�́A5/23�̂��̂ł��B��ɂ���āA�F�t������₷�����邽�߂ɁA���̔w�i�����ALED�ŏƖ����Ă��܂��B�����͖k�����̑��ۂɒu���A�����C�ōs���܂����B

�����͏����ŁA�A���p���̃T�C�N����3���ʼnĂ��܂����B

���̎��̌]���́A���̂��̂��D�肵�Ă��܂����B

�o���o���ɂȂ����X�P���g�l�}�H�c���ǂ���������܂��A��N��5���`8���Ɍ���ꂽ���̂Ɠ�����ނ̂悤�ł��B

�ʐ^�̍����̌]�������\�����܂܂�Ă��܂����B

�ȏ�ŁA1�N�ԁA�����������ƊC���ŁA�]�����D��|�{�ł��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B���̊ԁA���ς��ɂ�鑔����~���Ԃ����ϑ�����܂����B

�����������́A�N�Ԃ�ʂ��A�C���Ō]�����D�蔭�����邽�߁A�]���|�{�̉t��Ƃ��đ�ϗL���ł���ƍl�����܂��B

�܂��A�X�P���g�l�}�͔|�{���@�ɂ��A�����ʂ�EPA�̊ܗL�ʂ��啝�ɕς�邱�Ƃ�����Ă��܂��B

���݊C��̐A���v�����N�g�����Y�ɂ���ڂ��h�{�������Ԋu�̉e��

�F ���k��w��w�@�H�w������ �R���@�c�C�㐙���j�Y�C�����@�C�C�⊪�@���i�A56����{�����w��N��i2022.3�j �\�e�W�@��169

�����ʂ̉h�{���ނ�^�����ꍇ�A�A���I�ȋ����ƁA�p���X�I�ȋ����ł́A��������ʂ�EPA�̊ܗL�ʂ��A�p���X�����̕����A�������ɔ�ׂđ啝�ɏ��邱�Ƃ�������Ă��܂��B

�C��AGP�����ŗp�����A���p���|�{�́A�p���X�����ɓ����邽�߁A�h�{�����������̂��|�{����Ă����\���͂���܂��A�m���߂��킯�ł͂���܂��c�C����MGP�������ł�������̂ɁB

��c�`�p�ł̉����������ɂ��]���|�{���A�h�{���̍������̂��ł���悤�ɁA�`�p�ɉ��ǂ������邱�Ƃ��\��������܂���ˁB

�������������C�����Ŋ�߂����O�ŁA�h�{�����W�����Ă��邤���ɑ����ł���悤�ɂ���A�L�����Ǝv���܂��B

�i2022.5�j