��c�v��@�@��c�`�p�@�@�|�����������ƊC���Ō]���|�{�|�@2021.5��

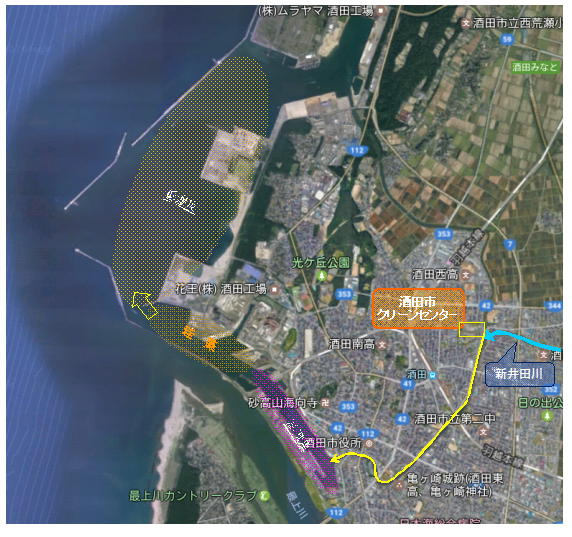

��c�`�̍`�p�ɂ́A��c�N���[���Z���^�[�̕��������V��c���ʂ��Ē��ڗ��ꍞ�݂܂��B

���̎ʐ^�́A��c�N���[���Z���^�[��V��c��̏㗬�����猩���Ƃ���ł��B

�����ŁA�V��c��͉E���̍K����ƕ��܂��B

�N���[�Z���^�[�̕������́A�V��c��̕��ɂ���܂��̂ŁA�������͐V��c��𗬉����邱�ƂɂȂ�܂��B

���̉����ŁA�V��c��͎�c�`�p�ɓ���܂��B���͍����n�_���C�����猩���Ƃ���ł��B

�����������ɂ́A���f�����Ȃǂ̔엿�����������܂܂�邽�߁A�`�p���ł͂�������ƂɊC�����̐A���v�����N�g�����������Ă���Ǝv���܂��B

����������Ŋm���߂Ă݂܂����B

�������@�́A�����������ƁA��c�`�ō̐������C���������āA�����ɂ��炵�Ă݂܂��B

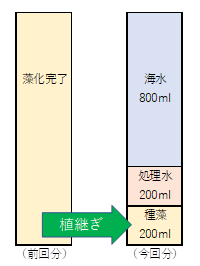

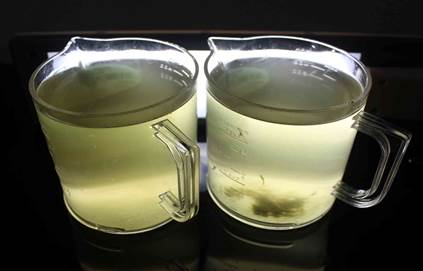

�K���X�r�ɁA�C��800mL�Ə�����200mL�������A���������܂蓖����Ȃ��k�����̑��ۂɕ��u���܂����B

2�T�Ԃ�����ƁA�K���X�r�͉��F�����F���Ă��܂����B

������������Ō��Ă݂�Ɓc

�]�������R�������Ă��܂����c���O�͂悭�킩��܂��B

��ɂ́A��^�̌]�����������Ă��܂����B

���̂悤�ɁA�ƂĂ��ȒP�Ɍ]����|�{���邱�Ƃ��ł��܂��B

�����A�p���ŁA�J��Ԃ��|�{���Ă݂܂����B

�]���̑��B�́A���ɑ����A������1���ŃK���X�r�̒��F�������A3���ō��Z�x�ɂȂ�A���T�ԂقǂŊ������܂��B

�]���́A���ނ̐i���̒��ōł��ォ��o�ꂵ���A����ŐV�̃^�C�v�ł���A��CO2�Z�x���������ł����B�ł���Ƃ��������������܂��B

����āA���̔��ב��ނ����B�ł��Ȃ��悤�Ȃ��т��������ł���A����ʁA�����C���u�ł������قǑ��������܂��B

���̏����́A��c�`�p�ł̏����ɋ߂��i���[�ɂ����̌����A���C�Ȃ��j�ƍl�����܂��B

���݁A9��̐A�p�����s���A����Ɍp�����ł����A�]�������肵�Ď��R�������A�D��|�{����Ă��܂��B

���̊ԁA��X�̉��������{�݂̏������������Ă��܂����A�������鑔��͌]���ŕς��܂���B

���̎����ɂ��A��c�`�p�ł́A��c�N���[���Z���^�[���̉��������{�݂̏������ɂ��A�]�������R�������Ă���Ɨ\�z����܂��B

�]���́A�C�̓����v�����N�g���̎�v�ȉa�ƂȂ�܂��B

�A�~�ނ́A���Ԍn���x����d�v�ȉa�����ł����A�]�����悭�H�ׂ邱�Ƃ��A���̘_���Ɏ�����Ă��܂��B

�W���E���݈�ɂ�����A�~�ނ̐ۉa���ԁF�����ꐶ(���Y���������Z���^�[���k�搅�Y������):Bull.Plankton Soc.Japan 51(1):46-72,2004

�����ŁA��c�`�ŕ߂܂����A�~���A�]���|�{�t�ɓ������Ă݂܂����B

�]���|�{�t250mL�ɁA�A�~��߂܂�������C���ʉ����Ċ�߂��A���̒��ɃA�~��15�C�������܂����B

�ŁA���ʂ́c

�S2���Ԍ�̏�Ԃł��B�A�~�͎��ʂ��ƂȂ��A���C�ɉj������Ă��܂��B

�����̃A�~�������Ă��Ȃ��J�b�v�ɑ��A�A�~���������E���̂��̂́A��ⓧ���ɂȂ��Ă���C�����܂��B

�A�~���]����H�ׂ��̂��낤���c�͂����肵�����ʂɂ͂Ȃ�܂���ł����B

��͂�A�^�}�~�W���R�̐ۉa���x�ɂ͋y�Ȃ��悤�ŁA�����ƒ����Ԃ���Ă݂�K�v�����肻���ł��ˁB

�������A�]�����C���������v�����N�g���̎�v�ȉa�ƂȂ��Ă��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ��A�����������ł��ꂪ���R�������邱�Ƃ͏d�v�ȈӖ��������܂��B

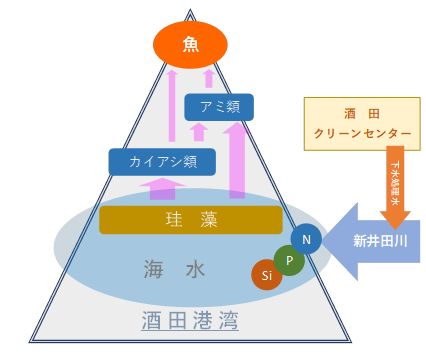

���Ɏ�c�`�p�̐��Ԍn�s���~�b�h�̖͎��}�������܂��B

��c�s�N���[���Z���^�[���̏������Ɋ܂܂�钂�f������V��c��̉͐쐅�Ɋ܂܂��P�C�f�ɂ��A�`�p���Ɍ]�����������܂��B

�]�����a�ɂ��ăJ�C�A�V�ނ������A����ɂ������a�Ƃ��ăA�~�ނ������܂��B

�J�C�A�V�ނƃA�~�ނ́A�C�̓����v�����N�g���̎�v�Ȃ��̂ŁA�����ɂ�苛�������邱�ƂɂȂ�܂��B

��c�`�p�́A�����������Ńv�����N�g�������Y�����v�����N�g���v�����g�Ƃ��ċ@�\���Ă���Ǝv���܂��B

���݁A�R�`���Ŏ�c�`�̉h�{�����z�ƐA���v�����N�g�������̒����y�уV���~���[�V�����̌�����i�߂Ă���A���̐��ʂ�����ɉ��p���邱�Ƃ����҂ł������ł��ˁB

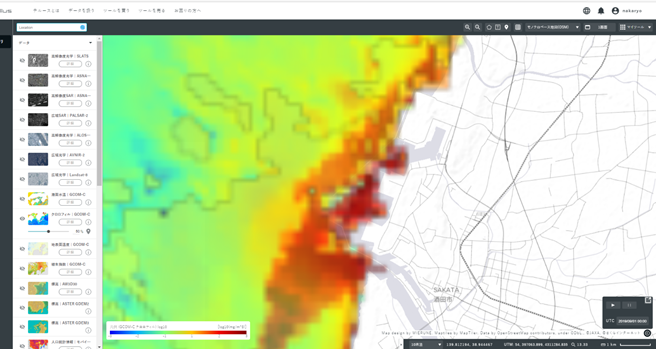

Tellus�Ɍ��J����Ă���A���������̸��̨ق̉q���摜�����Ɏ����܂��B2019�N9���̃f�[�^�ł��B

��c�`�p���ŁA�A���v�����N�g�������Z�x�ɔ������Ă��邱�Ƃ�������܂��B

�����A�������������C���ƍ����邱�ƂŁA�]�������ՓI�ɔ������Ă���̂Ȃ�A�����������͐��Ԍn���x���鎑���Ƃ��āA���ɏd�v�Ȃ��̂ƔF����ς���K�v�����肻���ł��B

�������c��c�`�p�ɉ��������������ꍞ�܂Ȃ��Ƃ�����A��c�`�̋��͌�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�]���̐A�p���|�{�́A�܂��n�߂�����ŁA����p�����A�ċG�̍����ł��|�{�\���A�܂��L�Q�ȉQ�ږё����������Ȃ����m���߂����Ǝv���܂��B

�i2021.5�j