��c�v��@�@�V��c��B�@�|�͌����̃C�T�U�A�~�ƃ��r�i�K�X�W�G�r�|�@2019.6��

���N��5���ɓ���A�c�A�������ɂȂ��ēc��ڂɐ�������悤�ɂȂ�܂����B

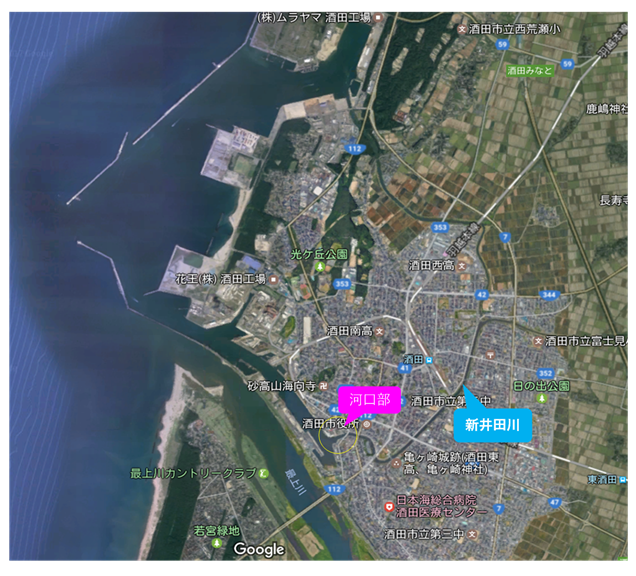

��c�s�X�n�̓����ɍL���鐅�c�n�т́A���̂قڑS�Ă��V��c��̏W����ƂȂ��Ă��܂��B

���̒n�т̐��c����̔r���́A�V��c��������Ď�c�`�p�ɗ��ꍞ�ނ��ƂɂȂ�܂��B

�ʐ����ォ��A���ނ̔����������܂��B�\�ʂ��~�h�����V�́A���Ԃ����ɂ�ʂ������ė���ԂւƐF��ς��܂��B

���ނ̑�ʔ����͐������1�A2�T�ԑ����悤�ł��B�����Ă�����a�ɂ��āA�����V�A�~�W���R���̓����v�����N�g�����N���Ă��܂��B

�����āA�����̃v�����N�g���́A�r���Ƌ��ɐ��c���痬��������܂��B�r���H�𗬂�A�V��c��ɍ������Ă����܂��B

�ʔ������ƂɁA���c�ւ̒ʐ��Ɣr�����n�܂�̂Ƃقړ����ɁA�V��c��̎�c�`�p�ւ̗������i�͌����j�ŁA�C�T�U�A�~�ƃ��r�i�K�X�W�G�r�������悤�ɂȂ�܂��B

�V��c��́A�c����̔r���Œ��F�������Ă��܂��B������Ԃł������Ă݂�ƁE�E�E

�C�T�U�A�~����ʂɍ̂�܂����B���N�͓��ɑ����悤�ł��B

�A�~�����ł͂���܂���B

���r�i�K�X�W�G�r���務�ł��B

�͌����ɂ͗l�X�Ȑ��������W�܂��Ă��܂��B�����āA�����̏o�������c�̐����Ɠ����Ɍ�����̂́A���R�̈�v�ł͂���܂���B

�a���L�x�ɗ���Ă��邩��A�W�܂��Ă��Ă���̂ł��B�����āE�E�E���̉a�͑����A���c�r���Ɋ܂܂�铮�A���v�����N�g���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���c�Ő��Y�����v�����N�g�����A�V��c�여��̐��Ԍn���쓮���Ă���E�E�E�ƁB

�����āA��̃C�T�U�A�~����ʂɍ̂ꂽ���́A��c�܂�̑O���ł��B�l�Ԃ����Ԍn�̈ꕔ�ł���Ƃ���ƁA���搶�Ԍn�̑S�G�l���M�[�����܂邱�̎������A���Ղ�Ƃ����̂�������܂���ˁB

�V��c��ɂ́A�傫�Ȍ������悤�ɂȂ�܂��B

�͌����̋��̉��ɂ�����ł��B�A�~�G�r��H�ׂɗ����̂ł��傤���H

�r���H�ɑk�サ�Ă����傫�Ȍ�ł��B���[�Ɏ��܂��Ȃ��Ĕw���o�Ă��܂��Ă��܂��B����������30cm�ȏ゠��̂ł�������B

�g�����̂ڂ�h�́A�����͂̏ے��ł��B���{�l�Ɛ��Ԍn�̐[���Ȃ����������������̂ł��ˁB

���c�̃v�����N�g�����A�͌����̃A�~�G�r�̉a�ɂȂ�Ƃ���ƁA�v�����N�g�����Y�ɓ������������c�ɂ��A�V��c�여��y�ю�c�`�p�̐��Ԍn���������ł���\�����o�Ă��܂����B

���Ȃ݂ɁA�������Ă݂���C�T�U�A�~�̓^�}�~�W���R��H�ׂ܂���ł����B�����Ə����ȃ����V���f�g���^�X��H�ׂ�悤�ł��B���̂ǂ�������c�Ő��Y�����\�ł��B