��c�v��@�@�V��c��A�@�|�͌����̃��r�i�K�X�W�G�r�|

���̇@�ŏЉ���X�W�G�r�́A�C�Ƃ̍����n�_�ō̎悵�܂����B�������A�W�����̃X�W�G�r�͉����ł͐��炵�܂���B

�����ŁA�悭���ׂ��Ƃ���A����̓X�W�G�r�ł͂Ȃ��g���r�i�K�X�W�G�r�h�Ƃ����C���o�[�W�����ł���Ǝv���܂��B

���̋D���G�r�́A���^�̃e�i�K�G�r�̂悤�ȊO���ŁA�͌��ł悭�����܂��B

�����āA���^�ʼnؚ��ȑ̂ɂ�������炸�A���\�֖҂Ȑ��i�Ŏ������傫�ȋ����P���ȂǁA�H�~�͉����ł��B

���̃G�r�͑����A�삩�痬�����Ă���W�����̗l�X�Ȑ��������a�Ƃ��Ă���̂ł��傤�B

�V��c�삩�痬�����Ă���W�����̉a�������A�C�����̃��r�i�K�X�W�G�r�ɐH�ׂ����āA����𑝂₷�B

���̃G�l���M�[�z�����܂����A��c�`�p�̋��𑝂₷���Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����H

���^�̃G�r�́A�C�����̂��y���ł��B

���������r�i�K�X�W�G�r�͉͌���ōł������݂���D���G�r�̑�\�i�ł�����A�W������C�����Ԍn�G�l���M�[�̎n��������A�d�v�ȃ|�W�V�������߂邱�ƂɂȂ�܂��B

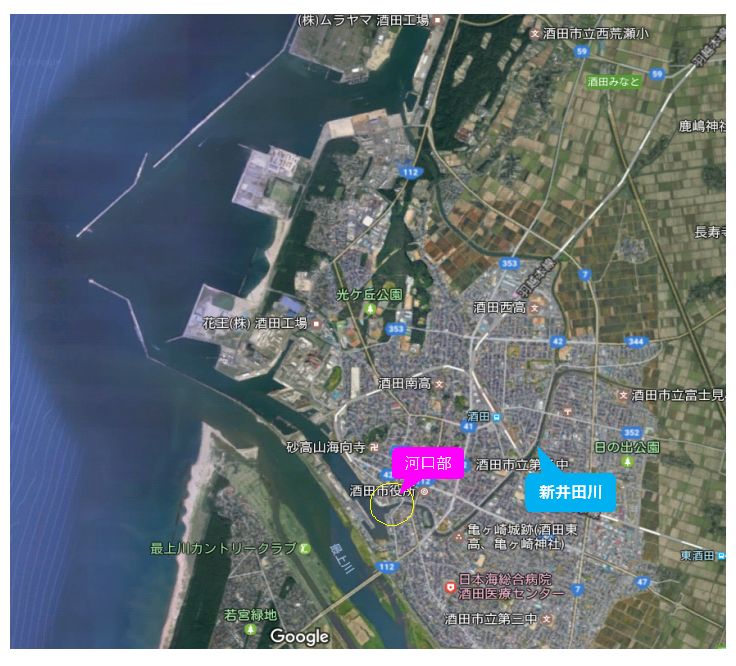

���r�i�K�X�W�G�r�̐V��c��͌��ł̎�Ȑ����ꏊ�́A�L���ȎR���q�ɂ̑O�ɂ���D�����ꏊ�̐Ώ��тł��B

�R���q�ɂ͎�c���\����ό��n�ŁA�̂͂�������R�`���̃R����k�O�D�ő����ɗA�o���Ă��܂����B

���r�i�K�X�W�G�r�́A�D��̉͌��̓]�Έ���D�ނ悤�ł��B

�����ĎR���q�ɂ̑D�����ꏊ�̐Ώ��т́A�܂��ɂ��̏����ƂȂ��Ă��܂��B

������Ԃł������ƁE�E�E

�����悤�����r�i�K�X�W�G�r����������̂�܂��B

���̒����͂��݂ŁA����Ă���C�g�~�~�Y��A�J���V��߂܂��ĐH�ׂĂ���̂ł��傤�ˁB

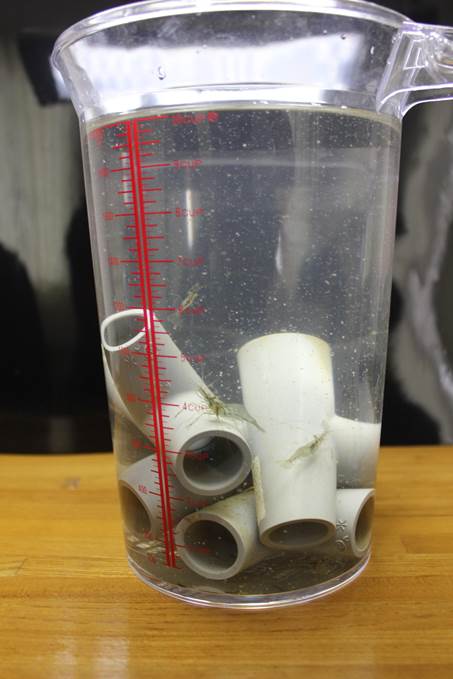

�����ɁA10�C�قǕ߂܂��Ă��ĂQ�k�e��ɁA�ꏊ��蓬���h�~�p�̉��r���i�Ƌ��ɓ���A�l�f�o�����Ŕ|�{�����^�}�~�W���R�𓊓����Ă݂܂����B

�ӊO�ɂ��X�W�G�r�̓^�}�~�W���R��H�ׂ邱�Ƃ��m���Ă��܂����A���r�i�K�X�W�G�r�͉ʂ����Ăǂ����H

�s���R�s���R�������^�}�~�W���R���A�͂��݂ł��܂��߂܂��邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���H

���������^�}�~�W���R�͉����Z�x�̍����͌��̐��Ő�������̂ł��傤���H

��ӌo������Ԃ́E�E�E

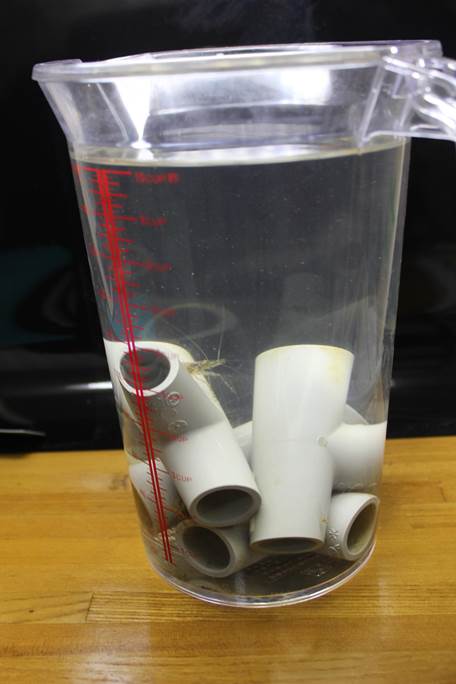

�^�}�~�W���R�͐H���đ啔�������������Ă��܂��܂����B

�ǂ�����D���������悤�ł��B

�������A�����c���������Ȃ��^�}�~�W���R�͐����Ă��܂����B

�܂�A�V��c��͌��̉����ł���������Ƃ������Ƃł��B

����́A�^�}�~�W���R�������ĐV��c��̑S��𗬉��ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

�^�}�~�W���R�́A10000mg/l���x�̉��f�C�I���Z�x�Ȃ�ΐ������邻���ł��B��������20000�`30000�̊C���Z�x�ł͂��߂ł����E�E�E�B

�����V��c�여��̏Z���^�[��_�W����ɂ����v�����N�g���v�����g�Ń^�}�~�W���R�Y���������Ȃ�A�V��c��ɐ������郆�r�i�K�X�W�G�r�𑝂₷���Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

�������^�}�~�W���R�̓��r�i�K�X�W�G�r�ȊO�̋D�����̐������̉a�ɂ��Ȃ�܂��B

�܂��^�}�~�W���R�ȊO�ł��A�C�g�~�~�Y�A�A�J���V�A�~�Y���V�Ȃǂ��ǂ��a�ɂȂ�܂��B

�v�����N�g���v�����g����c�A�����r���H�Ȃǂ��ڑ������V��c��͋D�����̐������̐��Y�ꏊ�ƂȂ�ł��傤�B

�����A����ł͐����ꏊ�������Ă���̂��l�b�N�ɂȂ��Ă���̂ŁA�]�Αт∯���𑝂₷���Ƃ��K�v�ɂȂ�ł��傤�B

���r�i�K�X�W�G�r�p�ɂ́A�G���r�p�C�v�𑩂˂��������L�������ł��B

��ׂ�ɁA��������������A�������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�ł��傤�ˁB

�ȏ�̎����ŁA�v�����N�g���v�����g�ŒW���̃v�����N�g���Y���Ă��A�C�̐������̉a�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł́A�Ƃ����^����A���ԂɋD�����݂��邱�Ƃʼn�������邱�Ƃ��킩��܂����B

�V��c��́A�삩��C�ւ̐H���A���̋��n��������d�v�ȏꏊ�ƂȂ�܂��B

���̒��Ń^�}�~�W���R���傫�ȈӖ��������Ƃ��킩��܂����B