��c�v��

�V��c��@�@�|�͌����̃A�~�ƃG�r�|

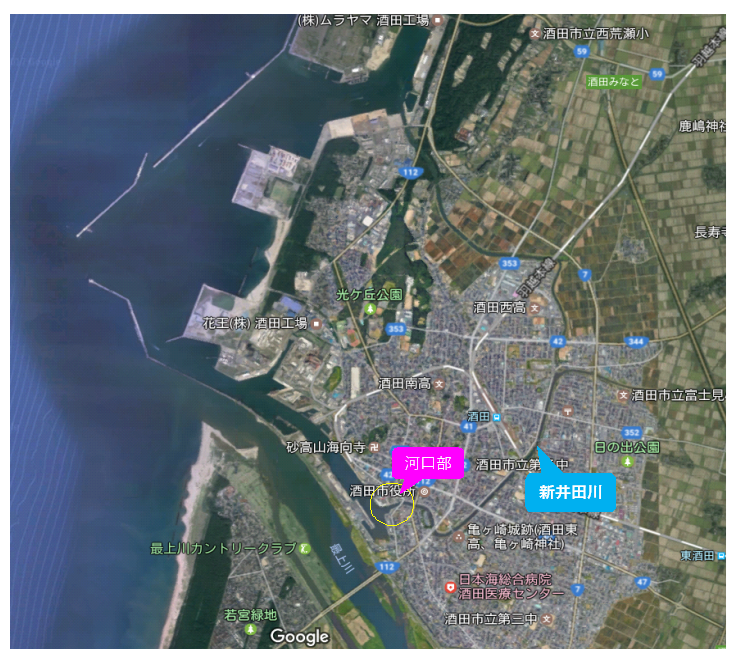

�V��c�여��ŏW�߂�ꂽ���͍ŏI�I�ɐV��c��ɏW�܂�A���̉͌��������c�`�p�ɗ��ꍞ�ނ��ƂɂȂ�܂��B

�͌����́A�C���ƒW����������D����ɂȂ��Ă��āA�����ɐ�������v�����N�g���́A�W���悩�痬�����Ă���l�X�Ȑ�������H�ׂđ����A�`�p�ɏZ�ދ��̏d�v�ȃG�T�ƂȂ�܂��B

�����͒W����ł̐��Y�����A�C�̐������Ɏn���A�d�v�Ȗ�����S���ꏊ�Ȃ̂ł��B

�V��c��̍`�p�ւ̗������i�͌��j�́A�`�̍ʼn��ɂ���܂��B

�����ɂ́A���ۂɂǂ̂悤�Ȑ�����������̂ł��傤���H�g29�N5���ɍs���Ă݂܂����B

�ݕǂ̉���ԂŒT���Ă݂�ƁE�E�E

�NJ݂̉�����́A�X�W�G�r�A�C�T�U�A�~���̂�܂����B

�����̓A�~�A�G�r�̐����ꏊ�ɂȂ��Ă���悤�ł��B�������A����Ȃɑ����͂��Ȃ��悤�ł��B

���̂悤�ȏ��G�r��A�~�́A�C�̋��̏d�v�ȃG�T�ƂȂ�܂�

�Ⴆ�C�T�U�A�~�́A�C�J�̗c���̍ŏ�̉a�ɂȂ�܂��B�C�J�c���́A�l�H�a��A���e�~�A���̑�����a���t���Ȃ����߁A��c���Y���ł��܂���B�H�ׂ�̂͋��̒t����A�~�ނ����ł��B

�������A�A�~�ނ��l�H�|�{���s�\�Ȃ��߁A�C�J�̗{�B�͕s�\�Ȃ̂�����ł��B

���̋M�d�ȃA�~���A�����ł͎��R�ɐB���Ă��܂��B

��c�`�̋��𑝂₷�ɂ́A�V��c��͌��̃A�~�G�r�𑝂₹�Ηǂ��A�Ƃ������z�͓��R�o�Ă��܂��B

�ǂ�����Α��₷���Ƃ��ł���̂ł��傤���H

�̎�ꏊ�̒n�}������ƁA�͌��ɂ͐A�����قƂ�ǂȂ����Ƃ����Ď��܂��B�a������Ă��Ă��A�����ł���ꏊ���Ȃ���A�A�~�G�r�͑����܂���B

��ڂ̏����Ƃ��āA�A�~�G�r�̐����ꏊ����邱�Ƃ����ʓI�ł��傤�ˁB

�D����ɐ�����A���̑�\�́A���ł��B�V��c��̐��[�͐��߁A����������Ă͂ǂ��ł��傤���H

��͋S�{��͌����̈����ł��B�L��Ȉ����́A�l�X�ȋD�����̐������̏Z���ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��A�Z���ɂȂ�Έ����łȂ��Ă��A�l�H�I�ȋ��ʂ̂悤�ȍ\�����ł��悢�ł��傤�ˁB

������̏����Ƃ��āA�h�{�I�Ȗʂ���l���Ă݂܂��B

�����̃A�~�ނ⏬�G�r�́A�r�^�~��B12�𑽂��܂ނƂ�������������܂��B

�ʃy�[�W�ŏЉ�Ă���Ƃ���A���̉h�{�f�͓���ŁA�������Y���A���Ƀv�����N�g���̐��Y���ɑ傫�ȉe���͂������܂��B

���̋����ʂ𑝂₷�A�Ƃ������@���l�����܂��B

���������{�݂ł̃r�^�~��B12�̐��Y��A�������ב��ނȂǂɋz����������@�A�����č�B12�ܗL���ނY���ĐV��c��ɕ���������@�Ȃǂ��l����K�v������܂��B

�r�^�~��B12�𑽂��K�v�Ƃ���̂́A�A�~�G�r�����ł͂���܂���B

��́A�A�~�G�r�Ɠ����ꏊ�ŖԂɂ��������A���̒t���ł��B

���ꂩ��V��c���k�シ��Ƃ��낾�����̂ł��傤�B

�����r�^�~��B12�𑽂��܂݂܂��B����͎�H�Ƃ���]���Ȃǂ̔��ב��ނ�B12�������܂܂�邽�߂ł��B

�v�����N�g���Ƃ����ߐH���鐶���̐��Y���ɁA�r�^�~��B12�͑傫�ȉe���͂������܂��B

�����`�p������O�̎s�X�n�𗬂��V��c��̋��S�̂��A�A�~�G�r���Y���u�ɉ����ł���̂ł���A�`�p���Y�͂̑S�̂傳���邱�Ƃ��ł���ł��傤�ˁB