タマミジンコ生産力試験9 (3下水処理場+1農集) 2017.10月

タマミジ生産力試験第九弾。今回は既実施の下水処理場G4と農集N1に、新下水処理場G7、G8を加えた4個でいってみます

① 農集 N1 JARUSⅢ型

③ 下水処理場 G7 オキシデ-ションディッチ法 (新たに加えた検体)

④ 下水処理場 G8 標準活性汚泥法 消化タンク付き(新たに加えた検体)

新下水処理場のG8は、標準活性汚泥法で消化タンク付きです。G4と同じような規模で地域も近接しています。G8とG4は似た処理場と言えます。

もう一つの新下水処理場のG7はオキシデ-ションディッチ法(OD法)です。OD法は活性汚泥を使う方法ですが、レースウェイ形の槽で、撹拌機を使って循環させる方法です。

MLSSは濃く、標準活性汚泥法の数倍はあり、その分汚泥の滞留時間が長いため、汚泥の分解が進みます。またDOは極端に低くなっており、脱窒が進むようになっています。

このため、処理水の窒素濃度は低く、リン濃度は高くなると予想されます。

10月に入り水温は10度台となり、ミジンコの活性も落ちてきています。このあたりが、無加温でやれる限界でしょう。

さて、結果は・・・

藻化の方は、この低水温でもまだまだ旺盛で、AGPは濃いままで不安を感じさせません。

AGPの結果は、N1≧G4≒G8>G7でした。

N1 が若干濃く、G4とG8はほぼ変わらない濃さで順調に藻化しました。・・・が、G7に関しては最初から非常に薄く、培養日数を経るに従いさらに薄くなっていき、最後には透明になってしまいました。

原因については、窒素成分の不足、または海岸の施設のため、塩素イオン濃度が高かったこと等が考えられます。この4つの中で、OD法のG7だけが、嫌気部を持たないため、ビタミンB群が不足しているのかもしれません。

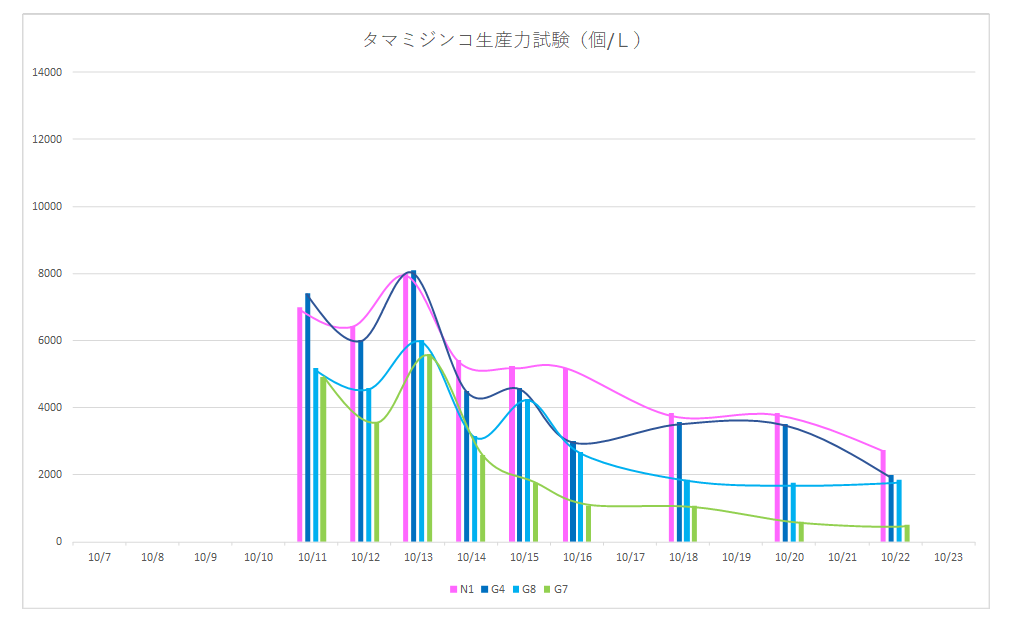

MGPの結果を下に示します。

今回も差が出ました。水温が低いと差が出やすいようです。

全体的に見て、水温低下のためMGPは低下していて最大ピークでも8000個/L程度です。

MGPの結果はN1>G4>G8>G7でした。

種類別に示すと、農集>消化タンク付き下水処理場>OD下水処理場

となります。まあ、今回は理屈に従った結果と言えるでしょう。

高サイクル試験で始めましたが、10/16からは交換を1回/2日にぺ-スを落としました。水温は約15度前後まで低下しており、このあたりが保温なしの限界のようです。

しかし、この低水温でもN1農集はしぶとく、MGPは高めでなかなか低下しません。

農集は低温に強いと言えるかもしれません。原因はわかりませんが・・・微生物のビタミンB合成が低温では進みにくくなることにあるかもしれません。

同じような規模で同じ処理方式のG4とG8で差が出ています。これも原因は不明です。まあ、違う処理場でピッタリ同じになる方が少ないとは思いますが。

OD法のG7は、AGPが消えていくのに伴い、MGPも低下していきました。当然の結果ですね、餌がなければミジンコは増えません。

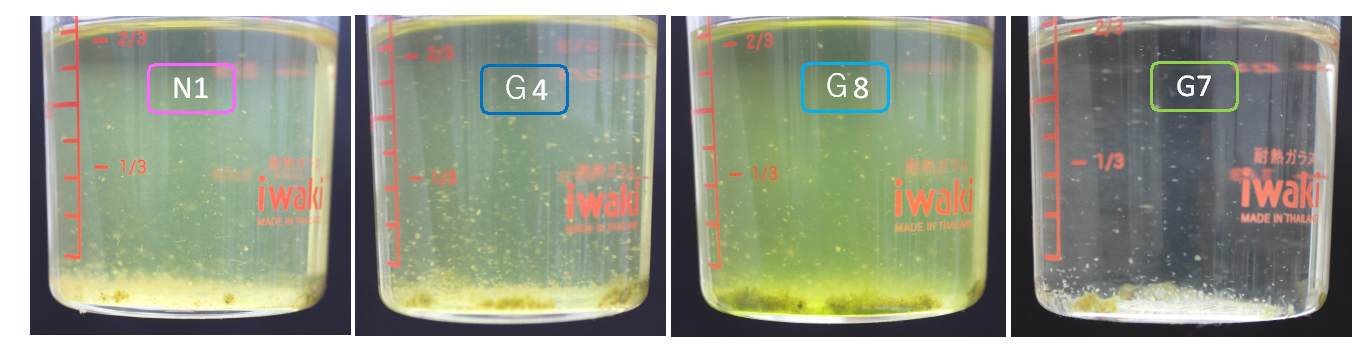

10月15日時点でのタマミジンコの状態を下に示します。

ピークを過ぎた時点で、G7を除く3つは藻の食い残しがあるため、やや緑色になっています。やはり水温低下のためタマミジの活性が落ちているようです。

類似する下水処理場のG4とG8の比較では、G4の方がミジンコの数が多いため食い残しが少なくてやや透明であり、G8はミジンコが少ないため食い残しが多く緑色が濃くなっています。

G7は藻化すらしていないため透明で、ミジンコもチラホラとしか見られません。

脱窒による窒素成分の減少だけでは、ここまで藻化を止める理由を説明できないと思うのですが・・・やはり高塩素イオン濃度が原因か?タマミジンコには0.1%程度のCl濃度はむしろ好適ですが。

理由はどうあれ、今回の試験ではOD法はMGPが少ないという結果となりました。

11月になると、気温はさらに下がります。無加温では今回が限界のようですので、次回からは保温したMGP試験に移行します。

次回は、農集のJURUSⅠとⅢ及びオキシデーションディッチ法の3つの比較をする予定です。OD法は本当にMGPが低いのでしょうか?