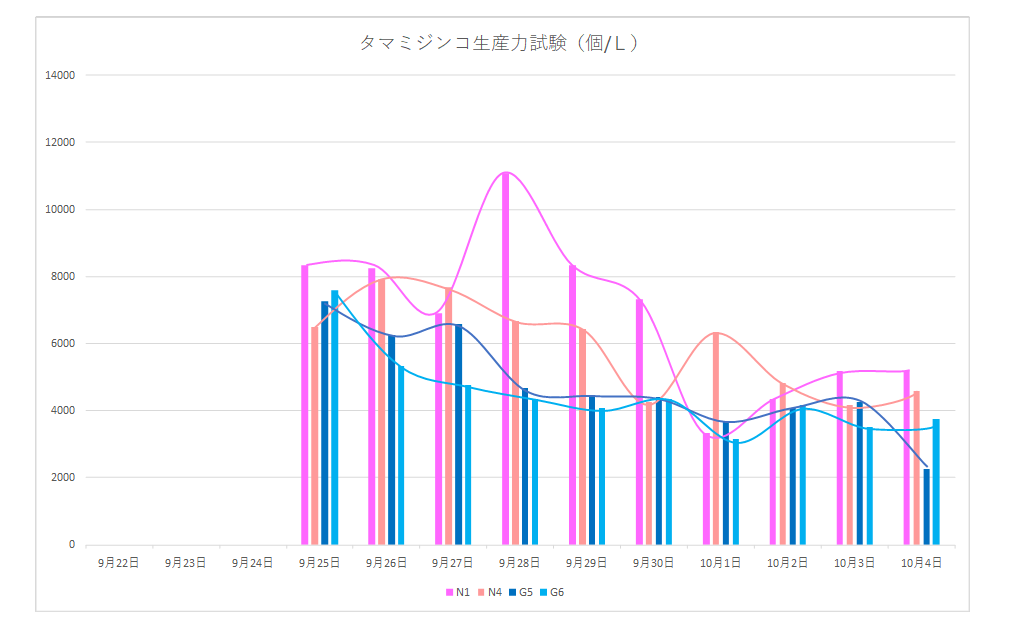

僞儅儈僕儞僐惗嶻椡帋尡8丂乮2壓悈張棟応+2擾廤乯丂2017.9乣10寧

丂丂僞儅儈僕惗嶻椡帋尡戞敧抏丅崱夞偼婛懚偺壓悈張棟応G5偲擾廤N1偵丄怴壓悈張棟応G6偲怴擾廤N4傪壛偊偨4屄偱偄偭偰傒傑偡

嘆 壓悈張棟応丂俧5丂寵婥岲婥傠彴朄

嘇 壓悈張棟応丂俧6丂昗弨妶惈墭揇朄丂(怴偨偵壛偊偨専懱)

嘊 擾廤丂丂丂丂 丂N1丂 JARUS嘨宆

嘋 擾廤丂丂丂丂 丂N4丂 JARUS嘨宆 (怴偨偵壛偊偨専懱)

G6張棟応偼丄昗弨妶惈墭揇朄丄徚壔僞儞僋柍偟偱丄N4擾廤偼JARUS嘨宆偱擇偮偲傕晛捠偺巤愝偱偡丅

峔憿揑偵偼丄丂寵婥岲婥傠彴朄偲JARUS嘨宆偼椶帡偺傕偺偱偁傝丄俧5丄N1丄N4偼帡偰偄傞偲尵偊傞偱偟傚偆丅G6偩偗偑妶惈墭揇朄偲側偭偰偄傑偡丅

崱夞偼丄壓悈張棟応2偐強丄擾廤2偐強偺斾妑偱偡丅壓悈張棟応偲擾廤偺堘偄偼弌傞偱偟傚偆偐丠

9寧壓弡偐傜10寧弶傔偵偐偗偰偺帋尡偲偄偆偙偲偱丄悈壏偺掅壓偵敽偄僞儅儈僕偺妶惈傕棊偪偰偒偰偄傑偡偑丄崱夞傕崅僒僀僋儖帋尡偱傗傝傑偟偨丅

偝偰丄寢壥偼丒丒丒

AGP偺寢壥偼丄4僇強偱傎偲傫偳堘偄偼擣傔傜傟傑偣傫偱偟偨丅

寵婥傠彴憛偺偁傞G5丄N1丄N4偑丄徚壔僞儞僋偺柍偄G6傛傝AGP偑崅偔側傞偐偲梊憐偟偰偄偨偺偱偡偑丄寢壥偼奜娤揑偵怓偺擹偝偼傎偲傫偳摨偠偱偟偨丅

旝嵶憯椶偺攟梴偼丄儈僕儞僐傛傝掅壏偱傕戝忎晇偱丄偙偺帪婜偺悈壏偱偼塭嬁傪庴偗傑偣傫丅墵惙側斏怋椡傪堐帩偟偨傑傑偱偡丅

偟偐偟丄嵶朎撪偺忬懺偵偮偄偰偼丄悈壏偵傛傝戝偒偔曄壔偟偰偄傞偼偢偱偡丅椺偊偽丄嵶朎枌傪峔惉偡傞儕儞帀幙偺帀朾巁慻惉偼悈壏偱戝偒偔曄壔偟傑偡丅

偙傟傜偑儈僕儞僐偵梌偊傞塭嬁偼晄柧偱偡偑丄儈僕儞僐偺帀朾巁慻惉偑塧偺旝嵶憯椶偵傛傝戝偒偔曄壔偡傞偙偲偑曬崘偝傟偰傞偺偱丄旝嵶憯椶偺忬懺偑MGP偵梌偊傞塭嬁偼側偄偲偼峫偊偵偔偄傕偺偱偡丅

MGP偺寢壥傪壓偵帵偟傑偡丅

崱夞偼壓悈張棟応偲擾廤偱嵎偑弌傑偟偨丅慡懱揑偵尒偰擾廤偑壓悈張棟応傛傝懡偄寢壥偲側傝傑偟偨丅

傑偨丄摨偠張棟曽幃偺JARUS嘨宆偺N1丄N4偱傕嵎偑弌偰偄傑偡丅

張棟曽幃偑堘偆G5丄G6壓悈張棟応偼傎傏摨偠憹怋嬋慄偱偁傝丄偁傑傝嵎偑偁傝傑偣傫丅慜夞偵懕偒丄壓悈張棟応偱嵎偑偁傑傝尒傜傟側偄寢壥偲側偭偰偄傑偡丅

G5偼慜乆夞偺8寧偺帋尡偱偼丄僺亅僋偱栺11,000屄/L弌偟偰偄傞偺偵丄崱夞偱偼栺7,000屄/L偲尭偭偰偄傑偡丅傗偼傝悈壏掅壓偱MGP偑壓偑偭偰偄傞偲巚傢傟傑偡丅

柧妋側僺乕僋傪帵偟偨偺偼N1偩偗偱偁傝丄巆傝3偮偵偼僺乕僋傜偟偒傕偺偑尒傜傟傑偣傫丅N1偼僺亅僋偱栺11,000屄/L偱偟偨丅

偙傟傑偱偺帋尡偺丄擾廤偲壓悈張棟応偺寢壥傪傑偲傔傞偲丄柺敀偄偙偲偑尒偊偰偒傑偟偨丅

悈壏偺掅偄6寧偲9寧偵峴偭偨帋尡偱偼丄MGP偼擾廤亜壓悈張棟応偱偁傝丄

悈壏偺崅偄7寧乣8寧偵偐偗偰峴偭偨帋尡偱偼丄MGP偼擾廤亙壓悈張棟応偱偁傝傑偟偨丅

偮傑傝丄悈壏偵傛偭偰寢壥偑媡揮偟偰偄傞偺偱偡丅

丒丒丒尨場偵偮偄偰偼尰帪揰偱偼傢偐傝傑偣傫丅

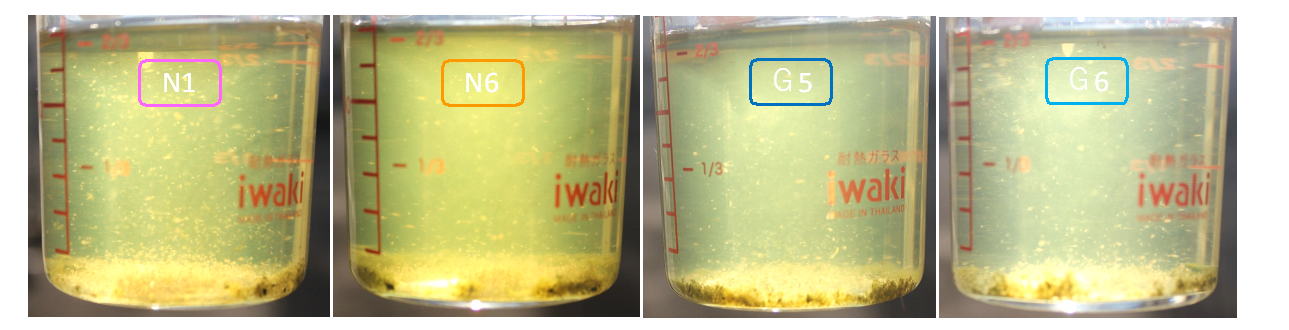

9寧28擔帪揰偱偺僞儅儈僕儞僐偺忬懺傪壓偵帵偟傑偡丅

N1偼僺乕僋埵抲偺擔偱偁傞偨傔丄僞儅儈僕偑懡偔擣傔傜傟傑偡丅

慡偰偺價乕僇乕偱墿怓偔曄怓偟偰偍傝丄憯偑怘偄恠偔偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅憯偺怘偄巆偟偑偁傞偲椢怓偵側傝傑偡丅

偙偺偨傔丄9寧偱傕幒壏偱MGP帋尡偑崅僒僀僋儖偱幚巤壜擻偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅

偟偐偟丄10寧偵擖傞偲堦婥偵婥壏偑壓偑偭偰偒傑偡丒丒丒丅

偳偙傑偱壛壏側偟偱傗傟傞偐傗偭偰傒傑偟傚偆丅

師夞偼僆僉僔僨乕僔儑儞僨傿僢僠朄偺怴忩壔僙儞僞乕偲徚壔僞儞僋晅偒偺怴忩壔僙儞僞乕傪壛偊偰婛懚偺2偐強偲偺斾妑偺寁4僇強偱偄偒傑偡丅