�^�}�~�W���R���Y�͎���7�@�i2����������j�@2017.9��

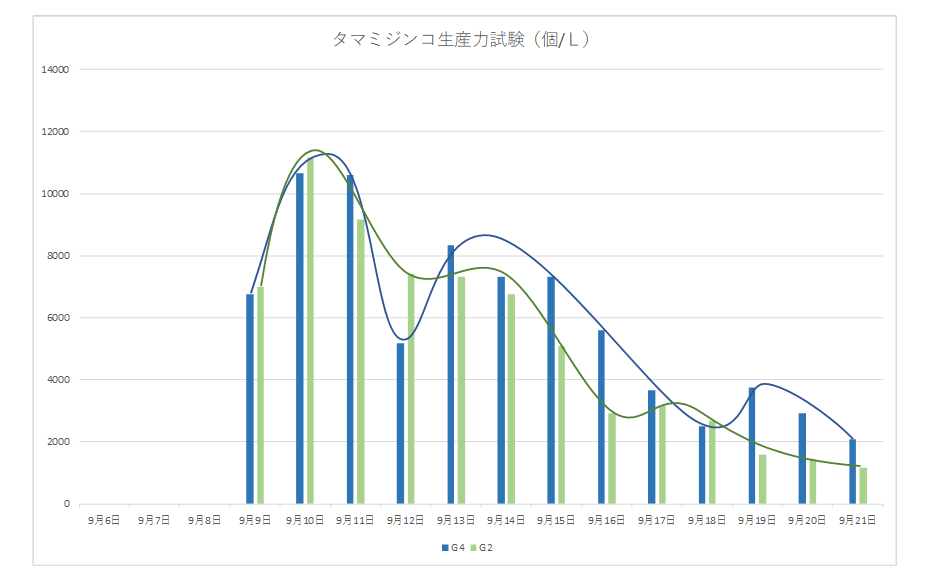

�@�@�^�}�~�W���Y�͎����掵�e�B����͑O��ł��^�}�~�W�s�|�N������������G4�Z���^�|�ƁA�O�Ɉ�x�����G2�Z���^-2�����̔�r�ł����Ă݂����Ǝv���܂��B

���̐������Ȃ��̂́A�����e���ʂ̎����ɉ����߂ł��B

�@ ����������@�f4�@�W���������D�@�i�����^���N�t���j

�A ����������@�f2�@�W���������D�@�@(�V���ɉ���������)

����́A����������2�����̔�r�Ƃ������ƂŁA��Ԃ̈Ⴂ�͏����^���N�̗L���ł��B

G2�͓�x�ڂ̎����ƂȂ�܂����A�O��͎����̏����i�K�ł̎��{�Ȃ̂ŁA���ǂ��ꂽ�������@�ł͏��߂ĂƂȂ�܂��B

9���ɓ���A�����͒ቺ������܂����A�܂����T�C�N�������ł����܂��B

���āA���ʂ́E�E�E

AGP�̌��ʂ́AG4��G2�łقƂ�LjႢ�͔F�߂��܂���ł����B

�Z���^�[�̏��������́A���Ԃŕω����܂��̂ŁAAGP�͍̐������ł��ω����܂��B����SS�ƒ��f�����Ȃǂ̉h�{�����̕��͂��ł���A�ڂ����l�@���ł���ł��傤�ˁB

AGP�́A�����������f�����̔Z�x���Ⴂ�����ɂ���Č��܂�܂�����B

�������AMGP��AGP�قǒP���ł͂���܂���B

MGP�̌��ʂ����Ɏ����܂��B

������A2�Ƃ�MGP�̗ʂ͓����Ŏ����悤�ȋȐ��ɂȂ��Ă��܂����A��قȂ�_���F�߂��܂��B

���B�Ȑ����悭���Ă݂�ƁA�s�|�N�͈�ł͂Ȃ�������A�P���Ȍ����ł͂Ȃ��A�������J��Ԃ��Ȃ��猸�����Ă������Ƃ��킩��܂��B

�����2�̏Z���^�[�œ����ł���A�ߋ��̎����ł������Ȃ��Ă��܂��B

�����͉����ƍl���Ă݂Ă��A������Ă悭�킩��܂���B���A�~�W���R���B�̖{���I�ȉ���������Ă���C�����܂��B

���̌�����T��ɂ́A������w�̌��������x���̓��]�Ɛݔ��ɂ�錤�����K�v�ɂȂ�܂��B

�l�̎���������ł͂��ꂪ���E���E�E�E�ł��A�������킩��Ȃ��Ă��g������Ηǂ��h�̂ł��B

�����^���N�L���ɂ��s�|�N���̈Ⴂ�͔F�߂��܂��A�S�̂Ƃ��ĎG4�̕���G2�������Ă���悤�ł����B

�������A�S�̗ʂƂ��Ă͑傫����킸�A�قړ����悤��MGP�ƂȂ�܂����B

�O��ɑ����A�����������ɂ��MGP�̑傫�ȈႢ���F�߂��Ȃ��Ƃ������ʂł��B��͂�A�Ő������̉e���͏��Ȃ��̂�������܂���B

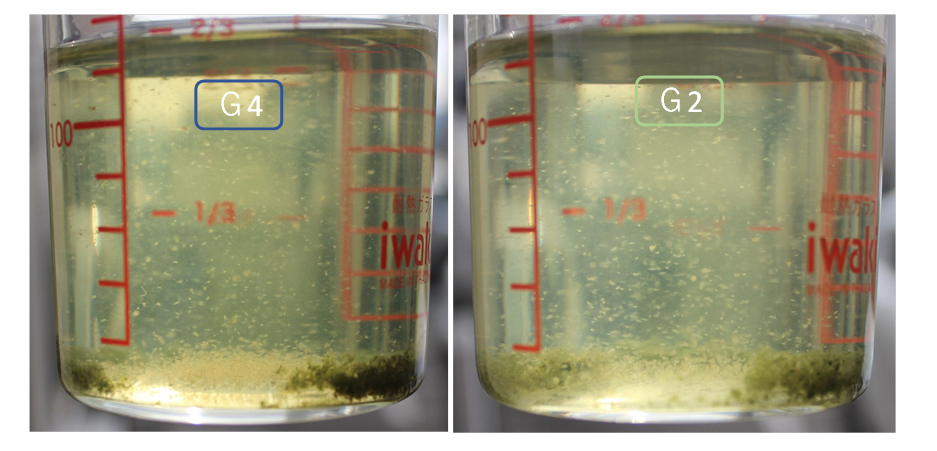

9��11�����_�ł̃^�}�~�W���R�̏�Ԃ����Ɏ����܂��B

�قڃs�[�N�ʒu�̓��̂��߁A�^�}�~�W�������F�߂��܂��B���̏�Ԃ�G4��G2�ō��͂قƂ�ǂ���܂���B

MGP�́A�^�}�~�W�̐������ŕ]�����Ă��܂����A���͂��̌̂̑傫���́A���B�Ȑ��̈ʒu�ő傫���ω����Ă��܂��B

���Ɏ����J�n����̑ΐ����B���ɂ͌̂̃T�C�Y���傫���Ȃ�A���Ŋ��ɂȂ�Ə������Ȃ�X���ɂ���܂��B

���̂��߁A�{���ł���A���Ɠ�����SS�����肷��K�v������܂��B����Ō̂̕��ς̏d�����Z�o�ł���悤�ɂȂ�܂��B

�����܂łł��Ȃ��̂��c�O�ł����E�E�E�B

����͐V�Z���^�[�ƐV�_�W�������Ċ�����2�����Ƃ̔�r�̌v4�J���ł����܂��B����������Ɣ_�W�̈Ⴂ�����Ă݂����Ǝv���܂��B