�^�}�~�W���R���Y�͎���6�@�i3����������j�@2017.8�`9��

�@�@�^�}�~�W���Y�͎�����Z�e�B����͑O��N1�_�W�������A�V���ɉ���������G5�����Ă݂܂����E�E�E���̉���������͌��C�D�C�돰�@�Ƃ������ɗގ����������ŁA�������D�ʂ����Ȃ��Ƃ�������������܂��B

�@ ����������@�f�P�@�W���������D�@

�A ����������@�f4�@�W���������D�@�i�����^���N�t���j

�B ����������@�f5�@���C�D�C�돰�@�@(�V���ɉ���������)

�f5������́A�����́g���D���o�Ȃ��h�Ƃ���Ă��܂������A���ۂ͔������Ă���悤�ł��B�������A�����Ō`���ʼn���������̔����̔����ʂȂ̂ŁA�����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B

���D����������镪�A���f�����Ȃǂ̔엿�����̔Z�x�͑�������ł��傤���A���C�������邱�ƂŃr�^�~���a�����������ł��B

���̓_�ł́A�����^���N�t����G4������Ǝ��Ă���Ƃ����������ł��B

�܁AG5�́g�傫�ȏ��h�Ƃ̔F���ŗǂ����Ǝv���܂��B

����ł�JARUS�V�^�Ȃǂ̔_�W�Ƃ̈Ⴂ�́H�ƂȂ�ƁA���D�E���{�݂̗L���ȊO�ɖ{���I�ȑ傫�ȍ��ق͂Ȃ���������Ȃ���y��ʏȂƔ_�ѐ��Y�ȁA���Ȃ̈Ⴂ�ł��傤���B

���āA���ʂ́E�E�E

AGP�̌��ʂ́A��͂�G5��G5�����Z���AG1����┖���Ȃ�܂����B

���C���𑅂̑��݂́AAGP�����߂�Ƃ�������܂œ��l�̌��ʂƂȂ�܂����B

MGP�̌��ʂ����Ɏ����܂��B

����́A3�Ƃ��傫�ȍ��͔F�߂��܂���B

�S�ĉ���������ŁA���ʂ��Ă���̂ł����A���������͑傫���قȂ�܂��B

�ɂ�������炸�A���B�Ȑ��͎����悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B

�O�班���������@�ɉ��ǂ������Ă��܂��̂ŁA�S�̓I��MGP�͏��������Ă��܂��B

�ʂɌ��Ă����܂��ƁA

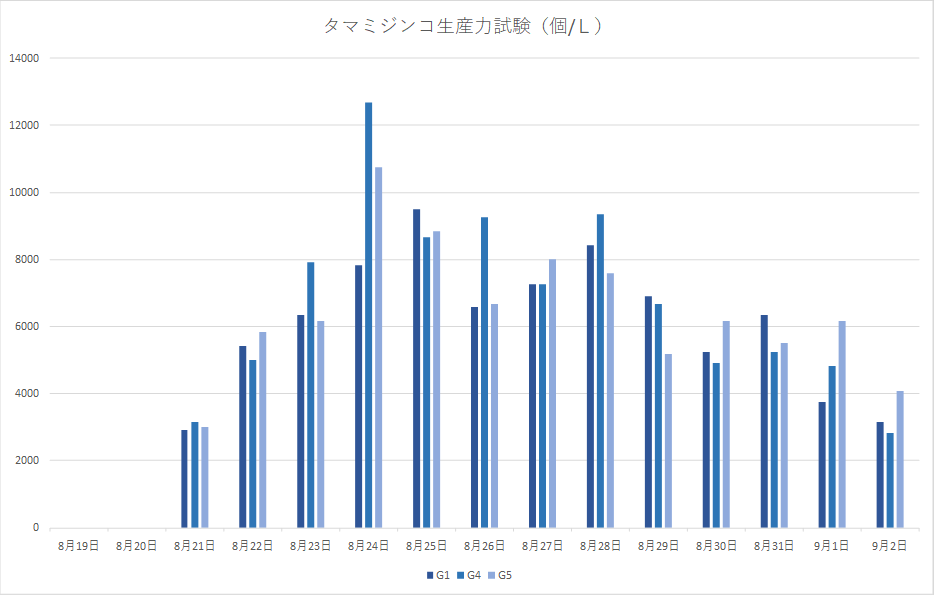

����V�K��G5�����������4���ڂɃs�|�N�ɒB���A��11,000��/L�������܂����B���̌�A���l�Ɍ����Ƒ������J��Ԃ��S�̂Ƃ��Ă͌����Ă����܂����B

�s�[�N��������AMGP��G4�AG5�AG1�̏��ƂȂ�܂��B

G4�͏����^���N�t����G5�͌��C�돰��������AG1�ɂ͌��C���͂���܂���B

���C����MGP�̃s�[�N�������グ��H��������܂���B���A����̌��ʂ����ł͉��Ƃ������܂���ˁB

���̂Ȃ�A�O���G1��G4�ł�������B

����ɂ��Ă��E�E�E�n��������������قȂ�3�̏�����ŁA���B�Ȑ��������悤�Ȍ`�ɏd�Ȃ��Ă���͕̂s�v�c�ł��B

�������猩���Ă���̂́A�Ő������̉e���͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�Ƃ������Ƃł��B

�����A���̏�����ɓ��L�̍H��r���Ȃǂ�����A���������ɁA��������̓Ő��������܂܂��̂ł���A�����Ƒ傫�ȍ����o�Ă����͂��ł��B

����Ƃ��������@����������Ȃ̂��A�͂��܂��^�}�~�W���R���^�t������Ȃ̂��E�E�E�H

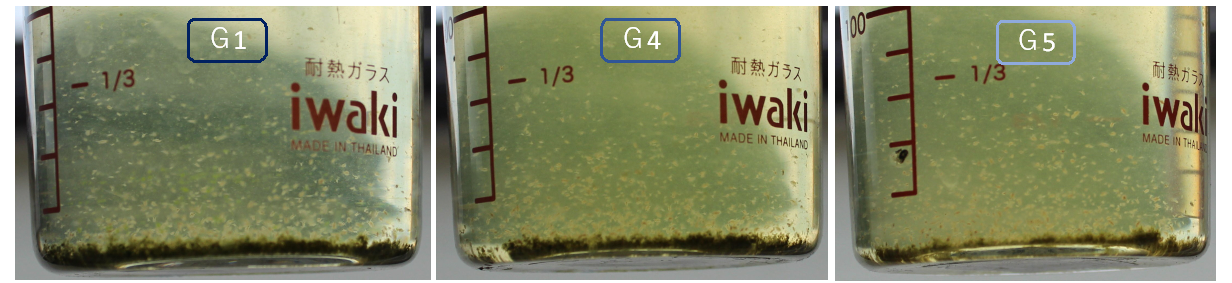

8��24�����_�ł̃^�}�~�W���R�̏�Ԃ����Ɏ����܂��B

�قڃs�[�N�ʒu�̓��̂��߁A�^�}�~�W�������F�߂��܂��B

����̎����ɂ����āA3�S�ĂŃ^�}�~�W�̐��ɑ傫�ȍ����Ȃ��Ƃ������Ƃ́E�E�E

MGP�������̐������A���̗v���Ɏx�z����Ă���\��������܂��B

����́A�������@�̑��̈��q��������܂���B���x�ADO�A���g�ȂǁB

�^�}�~�W���R�̑��B�̃��J�j�Y�����̂��̂����𖾂Ȃ��߁A�����_�ł͂悭�킩��܂���B

�����G1��G5���O���A�ȑO�����G2�����ĉ���������2�����̔�r�ł����Ă݂����Ǝv���܂��B

�悤�₭�C�����������Ă����̂ŁAMGP������ɑ�����������܂���B