�^�}�~�W���R���Y�͎���5�@�i2���������� + 1�_�W�j�@2017.8��

�@�@�^�}�~�W���Y�͎�����ܒe�B����͑O��N3���W�������A�V���ɉ���������G4�����Ă݂܂����E�E�E���̉���������ɂ͏����^���N���t���Ă��܂��B

����

�@ �_�W�@�@�@�@ �@N1�@ JARUS�V�^

�A ����������@�f�P�@�W���������D�@

�B ����������@�f4�@�W���������D�@�i�����^���N�t���j�@(�V���ɉ���������)

�O�ɓ��������^���N�t���������G3�����܂������A�Ȃ���MGP�͒Ⴂ���ʂł����B

����ʂ̏����^���N�t��������G4�Ŏ������Ă݂āA�ǂ̂悤�Ȍ��ʂɂȂ邩���Ă݂����Ǝv���܂��B

�����^���N�̓��^���ۂ��͂��߂Ƃ��錙�C���ۂ̔|�{���݂����Ȃ��̂ł�����A�r�^�~��B12�𑽂��܂ނ͂��ł��B

�����AGP�AMGP�Ƃ��ɍ��߂�v�f���܂�ł��܂��B����G3�ł�MGP�͒Ⴉ�������̂�AGP�͔Z�������̂ł��B

�������A�����^���N�̉^�]�ɂ́A�������f�����}���܁A�X�P�[�������h�~�܂Ȃǂ̖�܂̒���������܂�����A����炪�~�W���R�Ő��������邩������܂���B

���āA�����^���N����Ȃ��̉���������̔�r�A�^�Ă̍������������̍��T�C�N�������ōs���Ă݂܂��傤�B

���Ɍ��ʂ������܂��B

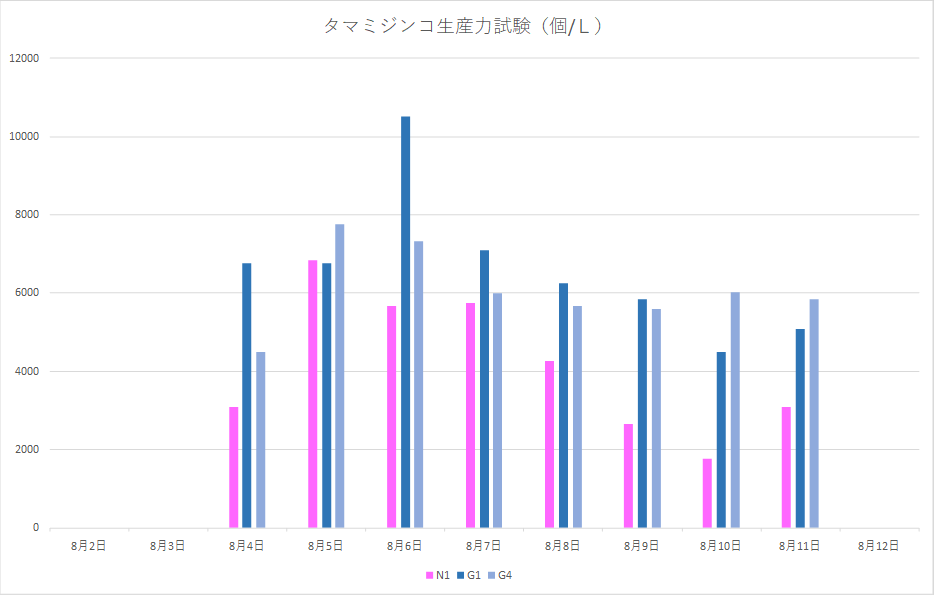

�ƂȂ�܂����B3�S�ĂœT�^�I�ȑ��B�Ȑ��������Ă��܂��B

�@N1�_�W�́A�O��Ƃقړ����X���������Ă���A2���ڂɃs�|�N�ɒB���A8/5�ɑO��Ƃقړ�����6800��/L�ɒB���A���̌㌸�����Ă����܂����B8/10�ɒ��ł��Ăё������܂������A���~�x�݂̂���8/11�Ŏ������I�����܂����B

G1������������������O��Ɠ����悤�ȌX���������Ă���A3���ڂɃs�|�N�ɒB���A8/6�ɑO��Ƃقړ�����10,500��/L�ɒB���A���̌㌸�����Ă����܂����B8/10�ɒ��ł��Ăё������܂������A���~�x�݂̂���8/11�Ŏ������I�����܂����B

���āA����V���ɉ�����G4����������ł����A�S�̂Ƃ��Ă�G1�Ƒ卷�Ȃ����ʂ������܂����B2���ڂɃs�|�N�ɒB���A8/5��7800��/L�ɒB�����㌸�����܂������A6000�O��ň��肵�Ă��܂����B

���̌��ʂ���́A�����^���N�̗L���ɂ��傫�ȈႢ�͔F�߂��܂���ł����B

�������AAGP�̕��͖��炩��G4�̕���G1�����Z���AN1�ɋ߂����ʂł����B����͏����^���N�t����G3������Ɠ����悤�ȌX���ł���A�����^���N��AGP�����߂�ƌ�����ł��傤�B

N1�ɂ͏����^���N�͂���܂��A���C�돰��������܂��B�����̌��C���̑��݂́AAGP�����߂�Ǝv���܂��B

�������AMGP�̌��ʂ�AGP���ł���������G1���ō��l�ƂȂ�܂����E�E�E�킩���B

8��7�����_�ł̃^�}�~�W���R�̏�Ԃ����Ɏ����܂��B

�s�[�N�ʒu�ɋ߂����̂��߁A�^�}�~�W���������܂��BN1��G4�����F�݂��Z���̂́AAGP���Z�����ߔr�o���ꂽ�F�f�������Ȃ������ʂł��B

������܂��AMGP�́A���������ꂪ�_�W�����錋�ʂƂȂ�܂����B

�_�W�ɂ͍H��Ȃǂ���L�Q����������ɂ����Ƃ͌����Ă��A��ʉƒ납��͐�܂Ȃǃ~�W���R�̓łɂȂ���̂��������܂��B

�������@�ł́A�������D�@�قǐ�܂̏������������Ȃ������ł��B

���ł́A����ɂ͏������ɐ�܂������邱�Ƃ��悭�����܂��B

��������BOD��MGP�ɉe�����邩������܂���B

�����N1���O���A���C�D�C�돰�@�Ƃ����������������@�̉���������G5�����܂��B