�^�}�~�W���R���Y�͎���4�@�i�P���������� + 1�_�W+ 1���W�j2017.7�`8��

�@�@�^�}�~�W���Y�͎�����l�e�B����͑O��s���ł�����N2�_�W�������A�V���ɋ��WN3�����Ă݂܂����B

���W�͊C�݂ɂ���_�W�ŁA�Ăѕ����Ⴄ�����œ�����ނ̉��������{�݂Ȃ̂œ����m�i���o�[���g���Ă��܂��B

����

�@ ����������@�f�P�@�W���������D�@

�A �_�W�@�@�@�@ �@N1�@ JARUS�V�^

�B ���W�@�@�@�@ �@N3�@ JARUS�]�W�^�@�A�������Ԍ����C�����i�E���^�j�@(�V���ɉ���������)

N3���W�̏��������́A�Ԍ����C���̊������D�@�ŁA���f�����ɗD�ꂽ���@�ł��BN1�̐������@�ɔ�ׂ�ƁA�������̓����x���������ꂢ�Ȃ̂ł����A���ב��ޔ|�{�̖ʂ��猩��ƒ��f���������Ȃ��Ȃ�A�`�f�o�i���ސ��Y�́j�͕s���ɂȂ�Ǝv���܂��B

�������A���f�����������ł̑��̔|�{�ł́A�����������i�݁A�K�{���b�_�ܗL�ʂ�������Ƃ��������b�g�����邽�߁A��T�ɂl�f�o�i�^�}�~�W���Y�́j��������Ƃ͌����܂���B

���āA�V���������ł̔_�W�Ƌ��W�̔�r�A�������������̍��T�C�N�������ōs���Ă݂܂��傤�B

���Ɍ��ʂ������܂��B

�ƂȂ�܂����B

���T�C�N�������ł��A�^�}�~�W���R�̖��x�͒ቺ���Ă��炸�A���ʂ�2�{�ɂȂ邽�߁A�����̕����^�}�~�W�|�{�ɗL���ɓ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

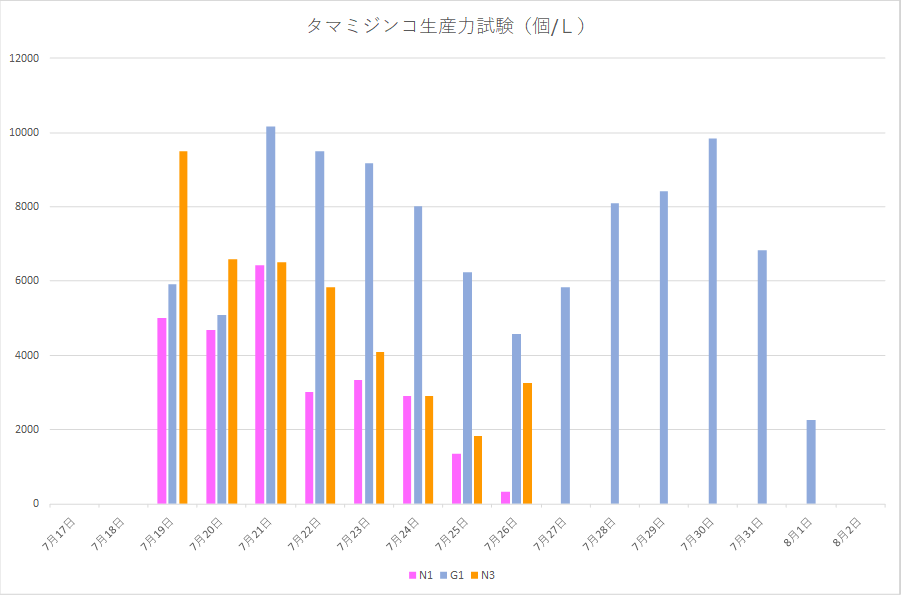

����ō���G1����������̑��B�Ȑ��́A�s�|�N�������o�Ă���3��ڂ�7/21��1����/�k���Ă��܂��B���̌㌸�����Ă����̂ł����A�s�v�c�Ȃ��Ƃ�7/26�Œ��ł��A�Ăё������Ă����܂��B

������7/30�ɍĂуs�[�N�ɒB���A���̌�}���Ɍ������܂����B�s�[�N��2��o�������͕s���ł��B�����ȊO�͓�������ł���Ă��܂�������E�E�E���x�̕ω���������������܂���B

2��ڂ̃s�[�N��7/30�ɗ�����A�}���Ɍ������A���܂����B

������G1�͍Œ�ł���5���/�k�������̂ŁA�D���������ƌ����܂��B���������ꂪ�_�W2�����������Ă��邽�߁A�S�z���Ă����L�Q�����̉e���͏o�Ă��Ȃ��悤�ł��B���̌��ʂ͔_�W���ǂ����������i�ႢBOD�j��������������܂���B

�@N1�_�W�́A�O��Ƃقړ����X���������Ă���A3���ڂɃs�|�N�ɒB���A7/21�ɖ�6500��/L�ɒB���A���̌㌸�����Ă����܂����B�O��A�T�C�N����1��/2�����疈���ɂȂ����̂ɁA���B�Ȑ����̂͂��܂�ω����Ă��Ȃ����ʂƂȂ��Ă��܂��B

������7/26�ɍŏ��܂Ō����������߁A�����𒆒f���܂����B

�@����V�K��N3���W�͏����[��7/19��1����/L�ɋ߂����ʂ��o�����̂ł������A���̌�P���Ɍ������Ă����A7/25�ɍŏ��ɂȂ����̂Ŏ����𒆒f�����̂ł����A���X�g��7/26�ɍĂё����������߁A���������������G1�̂悤��2��ڂ̃s�[�N���o����������܂���B

�\�z�ǂ���AAGP�͍ł������A����Ȃ̂ł��ꂾ���̌��ʂ��o���̂��s�v�c�ł��B

���܂̂Ƃ���A4��̎�����AGP��MGP�̌��ʂ͈�v���邢�͔�Ⴕ�Ă��܂���B�Ⴆ�A����AGP���ł��Z�������̂�N1�_�W�ł����AMGP�͍ő�ł͂���܂���B

�����͖����ւ��Ƃ������Ƃł��B�܂�A�^�}�~�W�̐��Y�ʂ́A�a�̑��̗ʂɔ�Ⴕ�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

���̌��ʂ���́A���������ƂȂ�h�{�����̑��݂��^���܂��B

N3���W�̏������́A���f�Z�x���Ⴍ�AAGP�������܂����A�K�{���b�_�ܗL�ʂ����߂�MGP�������グ���E�E�E�Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł��邩������܂���B

�������A���ނ���������K�{�h�{�f�͐��������邽�߁A�������肷��͓̂���ł��傤�ˁB����Ɏ������d�˂ăf�[�^�����K�v������܂��B

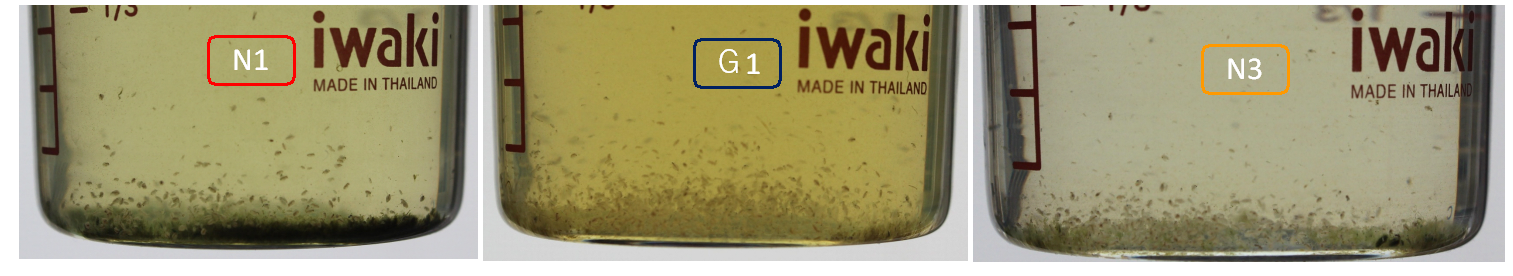

7��24�����_�ł̃^�}�~�W���R�̏�Ԃ����Ɏ����܂��B

�����̂��߁A���T�C�N�������ł����̐H���c���͂قƂ�ǂ���܂���iN1�͏����c�葔������܂��j�B�ΐF�ɐ��܂����e�킪�A����ł��̏�ԂɂȂ�܂��B���̂�������ߑ��x�A�����đ��B���x�ł��B

���̎ʐ^�̂Ƃ���AMGP�͍�������������ꂪ�_�W�����錋�ʂƂȂ�܂����B

G1����������͗������ʂ������g��/���̑傫�ȏ�����ŁA�������ɂ͍H�ƒc�n��a�@�������܂܂�Ă��܂��B

����ň�ԑ������ʂȂ̂́A����炩�痬������L�Q�����̉e�����F�߂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

���������ǂ��������ƂȂ̂ł��傤�H

�����āA�����������S���قȂ�AGP���ႤN1��N3��MGP�̌��ʂ��A�قړ����悤�ȌX���������͉̂��̂Ȃ̂ł��傤�H

��͐[�܂����ł��B

�����N3���O���ď����^���N�t���̉���������G4�����܂��B