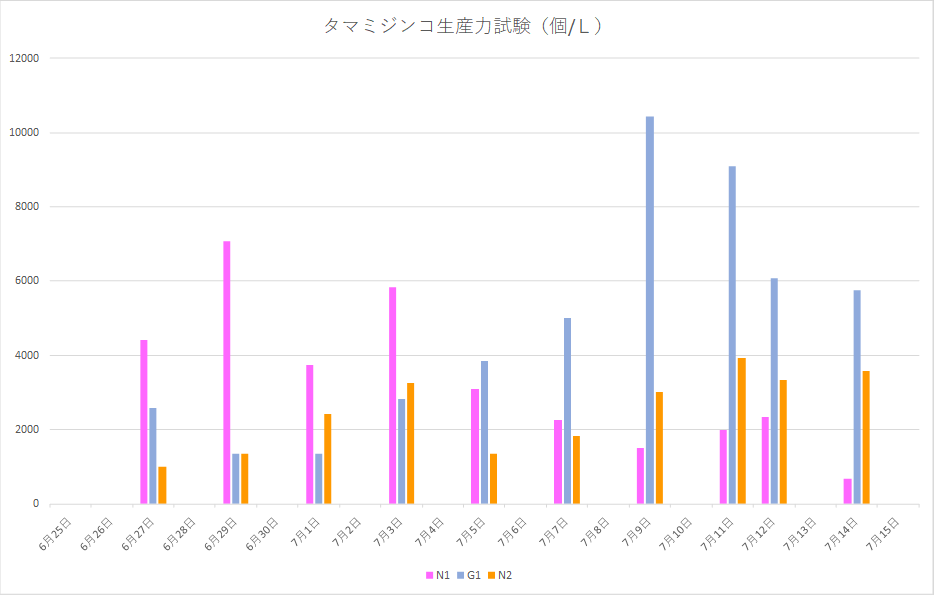

タマミジンコ生産力試験3 (1下水処理場 + 2農集)2017.7月

タマミジ生産力試験第三弾。今回は前回不調であったG3処理場を除き、新たに農集N2を入れてみました。

検体

① 下水処理場 G1 標準活性汚泥法

③ 農集 N2 JARUSⅢ型 (新たに加えた検体)

N2農集はN1と同じ処理方式のJARUSⅢ型の嫌気ろ床接触ばっ気方式です。この方式は嫌気ろ床槽を持つため、嫌気性細菌によるビタミンB群の生産が期待できるため、微細藻類やミジンコの生産に有利になると予想されます。

7月に入り温度コントロ-ルしていない室内の気温はぐんぐん上がり、水温も最高で35度まで上昇しています。

さて、同じ処理方式での農集の比較、高温試験条件で行ってみましょう。

下に結果を示します。

となりました。

全体的に見て、タマミジンコ生産力はN2農集が最も低くなりました。同じ処理方式のN1農集と比較して差が出たことは、処理方式以外の要因(例えば流入水質や滞留時間などの運転条件)もMGP(タマミジンコ生産力)の支配因子になることを示しています。

そして、N1農集とG1下水処理場は微生物の増殖曲線を描いていますが、ピ-クの位置が違っています。N1農集は誘導期が短くピ-クが早く来ているのに対し、G1下水処理場は誘導期が長くピーク位置が遅く来ています。

ピ-ク時の最大個数は、N1農集で約7千個/L、G1下水処理場で1万個/Lを超えています。

ピ-ク個数だけで見れば、G1下水処理場がN1農集を上回り、前回と結果が逆転しました。農集が下水処理場よりMGPが高いとは言えないようです。

採水時点の処理水質は毎回変化しますし、MGP試験方法自体も改良を加えていますので、結果の方も変わって当然ですね。

現段階では、しっかりとした定量性のある結果と考察はまだできませんね。

さらに試験を重ねていく必要がありそうです。

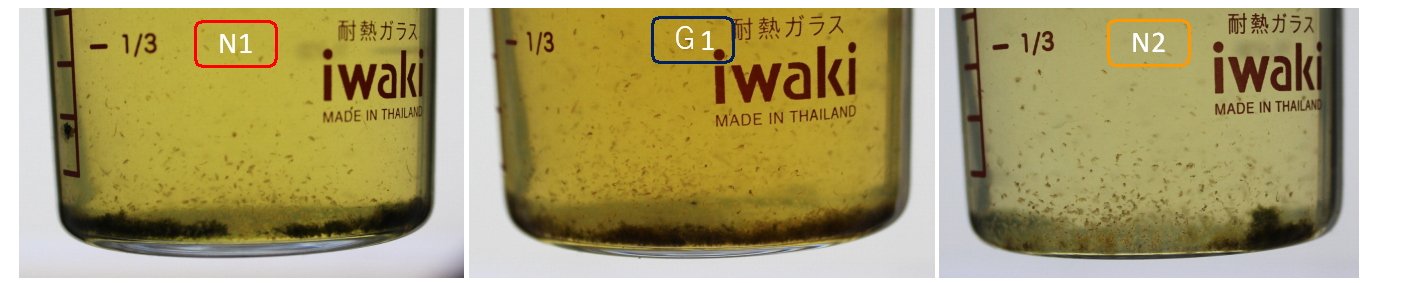

7月12日時点でのタマミジンコの状態を下に示します。

高温期に入り、タマミジンコは活発化し、藻は食い尽くされて水は黄色に染まっています。

35度程度であれば、タマミジンコは全然平気・・・というか適温、最高潮という感じです。さらに高温でも行けそうですね。

さて、次回は酷暑MAXの真夏に突入します。室温で40度を超えるでしょう。

MGP試験がどこまで高温に耐えられるか、やってみましょう。

次回は不調のN2農集を外して、新処理方式の大規模漁集を入れてみたいと思います。