タマミジンコ生産力試験2022-4 4月 (微細藻類培養の滞留時間の影響)

今回は、ミジンコ培養に対する、微細藻類培養における滞留時間の影響を調べてみたいと思います。

藻化ビンで、一定量を植え継いで微細藻類の培養を行うのですが、このときの滞留時間はMGPに影響するのでしょうか?

微細藻類は、増殖曲線における対数増殖期、定常期、減少期などの期間に応じて、その栄養状態が大きく変化します。

当然、これを餌とするタマミジンコの培養にも大きく影響すると思われます。

今回は、この滞留時間の影響を調べてみました。

下水処理水による植え継ぎ培養は、N1農集の放流水を使い、LEDで照明(14hr明10hr暗)、保温箱内でばっ気しながら行いました。

微細藻類の種類は、自然発生に任せた“雑藻”になります。

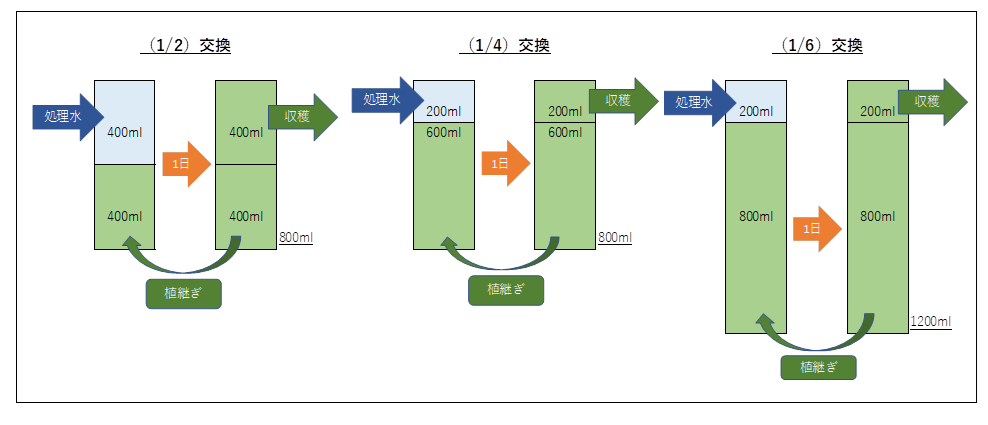

植え継ぎの量と藻化ビンの容量を変化させて、3種の滞留時間の系列を作りました。

図の左側から、

(1/2)交換 :藻化ビン全量(800ml)の半分を収穫し、同量の下水処理水を投入し、1日間培養を行います。この結果、毎日400mlの藻化水が得られ、滞留時間は2日になります。

(1/4)交換 :藻化ビン全量(800ml)の4分の1を収穫し、同量の下水処理水を投入し、1日間培養を行います。この結果、毎日200mlの藻化水が得られ、滞留時間は4日になります。

(1/6)交換 :藻化ビン全量(1200ml)の6分の1を収穫し、同量の下水処理水を投入し、1日間培養を行います。この結果、毎日200mlの藻化水が得られ、滞留時間は6日になります。

と、滞留時間は2日、4日、6日の設定となります。

これらの藻化水を餌として、タマミジンコの培養を行いました。

タマミジンコの培養は、23℃で温度一定にした保温箱内で行いました。各系列に2個の培養器を用意し、MGPはその平均値となります。

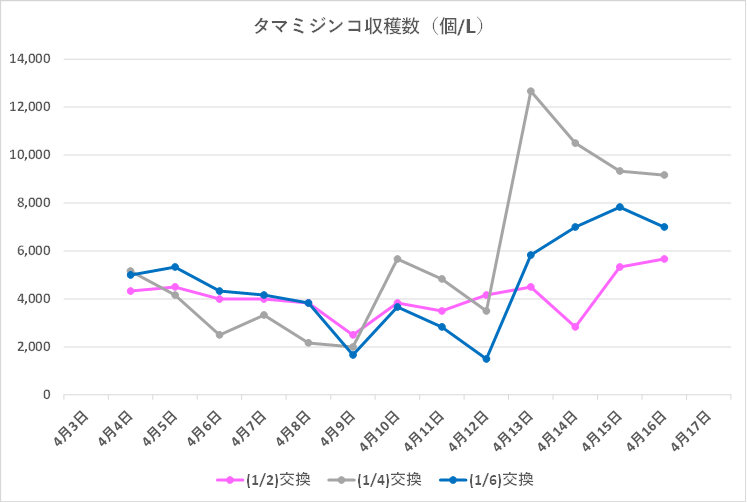

で、その結果は、

となりました。

培養期間は13日です。MGPは4/13から増加していますが、原因は不明です。藻種の構成が変わったのかもしれません。

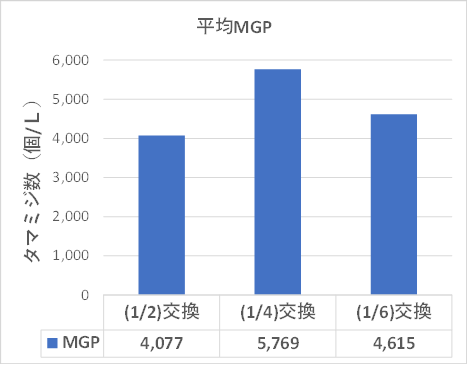

その平均値は、次の通りです。

その結果は、(1/4)>(1/6)>(1/2)交換の順となりました。滞留時間4日が最も良い結果となります。

この4日という培養日数は、雑藻の培養で良く使われる数字です。

例えば、次の論文によると、

下水汚泥を利用した自然発生微細藻類培養の効率化の検討: 山崎 廉予 ・ 重村 浩之(国立研究法人 土木研究所)、土木学会論文集G(環境), Vol.74, No.7, Ⅲ₋73-Ⅲ₋81, 2018.

下水と余剰汚泥を用いた微細藻類の培養で、HRT(滞留時間のこと)を4日としています。

他にも、HRT4日を使っている研究が見られ、経験上良い結果が得られることが、一般に知られているようです。

また、次の論文によると、

回分培養および異なる再生率での半連続培養で得られたNannochloropsis

oculataの栄養価: 阪本慶司, 河内広行, 沖増英治, 雨村明倫、福山大内海研報(9),15-23(1998)

“対数期でも後期の細胞が特に栄養価に優れている”とあり、このHRT4日での植え継ぎ培養は、この期間に当たるものが得られていた可能性があります。

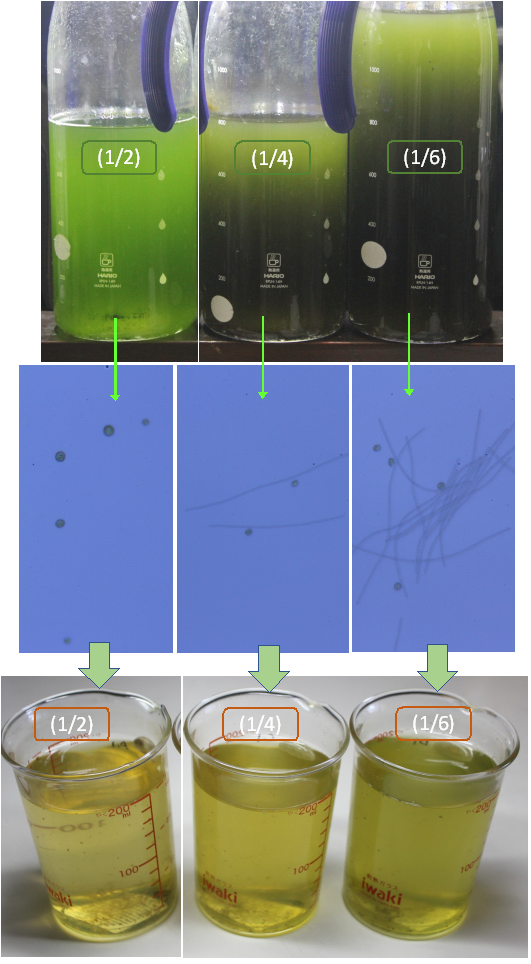

藻化液およびミジンコ培養液の写真を下に示します。

一番上の藻化ビンは、(1/2)交換のものが着色が薄くなっており、2日の滞留時間では細胞密度が薄いことがわかります。HRT2日では短いってことですね。

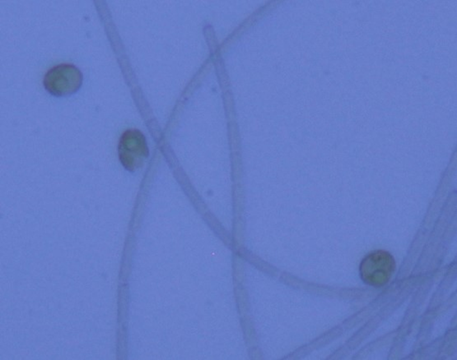

真ん中の顕微鏡写真を見ると、雑藻は主に2種からなっているようです。

丸い緑藻は、割と大型で、内部のピレノイドがはっきり見られます。調べても名前は分かりませんでしたが、クラミドモナスに似ていますね。

糸状に連なるものは、藍藻のユレモで、この実験でも発生してしまいました。

そして、その量はHRT2日<4日<6日の順で増えています。ユレモはHRTが長いほど出やすいようですね。

でも、平均MGPの結果は、この順とはなっておらず、ユレモがMGPの支配要因とはなっていないようです。

ただ、(1/6)のミジンコ培養液は、やや緑色が残っており、食い残しがあるように見えます。

どうも、ユレモはタマミジンコの餌にはなるようですが、栄養価はあまり高くないようですね。

今回の実験で、タマミジンコの餌とする雑藻培養の滞留時間は4日が良いことが確認できました。

この原因が、雑藻の濃度や栄養価にあるのか、種類によるのかはわかりませんが。

(2022.6)