タマミジンコ生産力試験2022-2 3月 (2下水処理場と2農集)

前回の新試験方法により、原水によるMGPの差が検出可能になったと思われたので、今回は、以前から気になっていた、農集と下水処理場の違いをハッキリさせたいと思います。

はたして、農集と下水処理場、どちらがタマミジンコの生産に適するのでしょうか?

この観点で、今回は、以下の施設の処理水を使いました。

農集は、JARUSⅢ型を、下水処理場には標準活性汚泥法 消化タンク付きを選びました。いずれもMGPに有利に働く(と思われる)メタン発酵による汚泥消化部を持ちます。

① 農集(塩素処理水) N1 JARUSⅢ型

② 農集 N11 JARUSⅢ型

③ 下水処理場(塩素処理水) G8 標準活性汚泥法 消化タンク付き

④ 下水処理場(塩素処理水) G4 標準活性汚泥法 消化タンク付き

このうち、①のN1と③のG8は、前回の2022-1試験でも使っており、重なっています。今回、新たに②のN11と④のG4を加えました。

塩素処理水と未処理水が混じっていますが、農集については固形塩素剤で処理しており、残塩はほとんど出ない状態なので、塩素の影響はほぼ無いと思われます。

一方、下水処理場は次亜塩素酸ソーダをしっかり注入しているので、塩素やクロラミンの影響は大きいと思います(…じゃあ、処理場による比較にならないじゃないかと言われても仕方がないのですが、これしか採りようがなかったので)。

さて、MGPの新試験方法は、この違いを明らかにできるのでしょうか?さっそく、いってみましょう。

まずは、MGPとは直接関係のない、海水AGPの結果から入りましょう。

やり方は、酒田計画の“酒田港湾”で使った方法と同じで、

種藻200ml + 処理水200ml +海水800ml = 1.2L

の藻化ビンを室内の北側窓際に放置し、4~6日のサイクルで植え継ぎ培養しました。

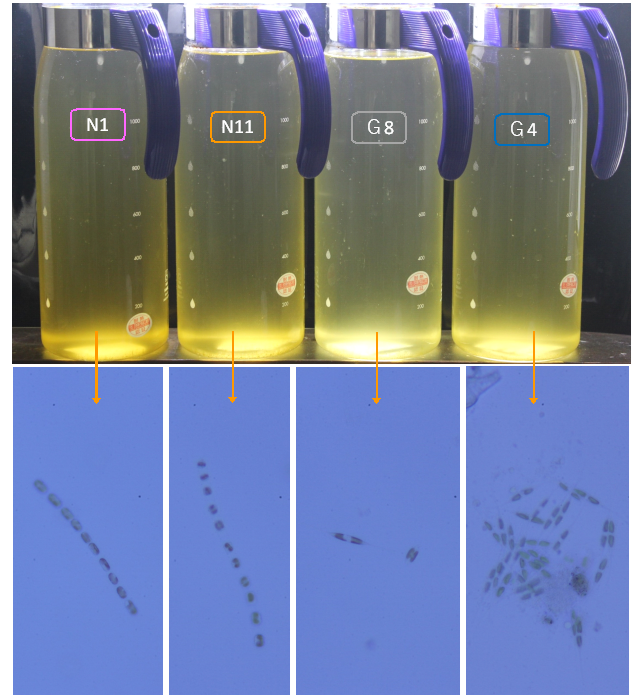

結果は下のようになりました。植え継ぎを3回繰り返した状態です。

藻種の構成は、全て同じでしたが、最も多く見られたものを写真に示しています…いずれも珪藻です。

藻化ビンの着色の度合いは、

N1 > N11 > G4 > G8

となっています。

やはり、農集の方が栄養成分が濃いようです…クロラミンによる増殖阻害も考えられますが。

さて、前座は終わり、MGPに直接つながる、AGPの結果に移ります。

処理水の藻化は、保温箱内でLEDを、明12hr暗12hrで照明して行いました。

保温は、LED照明の熱によって行われ、明時24℃まで上がりました。藻化ビンの滞留時間は4日です。

で、その結果は…

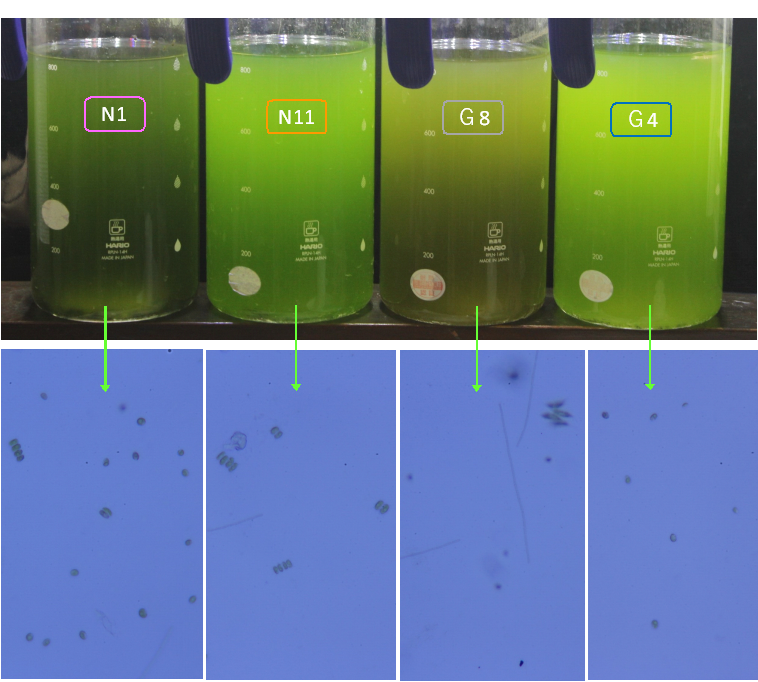

このようになりました。

着色の度合いは、ほぼ海水AGPとは違う傾向で、

N1 > G8 > N11 ≒ G4

の順に見えます。藻の種類は、イカダモが主体ですが、G8には糸状藍藻が多く含まれており、藻化ビンの色も濁りの入った緑色になっています。

前回もG8は糸状藍藻が多く発生しており、今回も同様となっています。

さて、この藻化水でタマミジンコを育てたMGPの結果は…

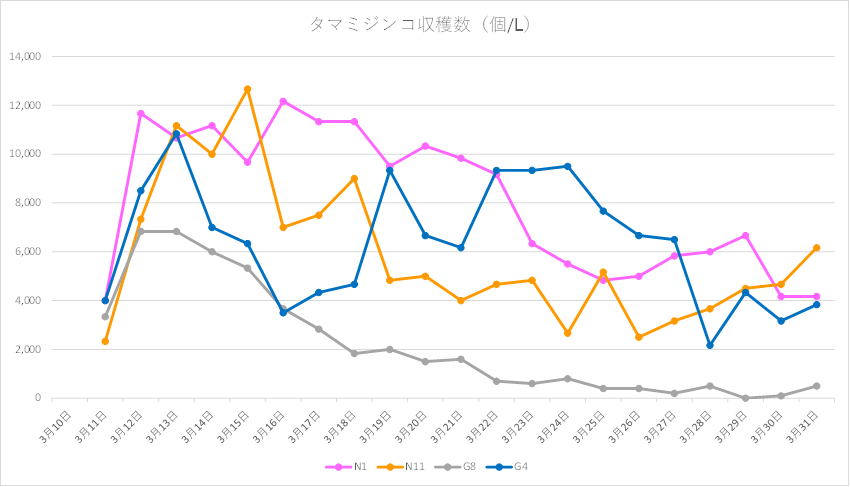

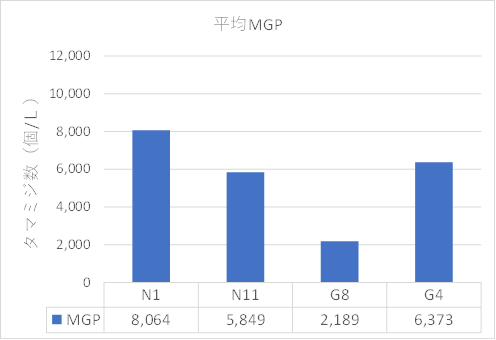

このようになりました。タマミジンコの培養は三週間行い、そのMGPの結果は大きく差が出ております。

その平均値は、

となっており、その順は

となっています。AGPが最も濃いN1のMGPが一番多く、G4とN11がその次に来ているのは、ほぼ理屈通りの結果です。

また、藍藻が発生したG8のMGPが最も低く、やはり藍藻はタマミジンコの餌として適さないようですね…このことは、次の論文に示されています。

この論文によると、藍藻は低栄養価で毒素を産出することもあり、ミジンコが餌として好まないようです。

今回の原水の、N11を除く、N1、G4、G8については、旧試験方法で以前MGPを測定しており(タマミジンコ生産力試験⑨)、その結果は、

N1 > G4 > G8

と、今回と同じ傾向でした。時期(2017年10月)も試験方法も違うのに、同じ順になったということは、ある程度再現性が認められる、ということではないでしょうか。

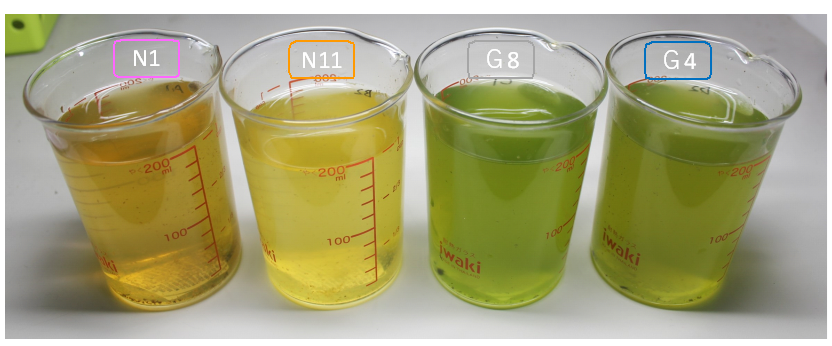

収穫したタマミジ液の写真を、次に示します。3/16時点のものです。

農集N1とN11は藻が食べつくされており、琥珀色を呈していますが、下水処理場G8、G4では食べ残しがあるため緑色になっています。

この後N11は低下して緑色に、そしてG4は増加して琥珀色になりました。N1のみ、この状態が最後まで続きました。

今回は、以上のような結果となりました。

処理場によるMGPの差は出ましたが…個々の処理場間の差が大きく、農集(JARUSⅢ型)と下水処理場(標準活性汚泥法)の一般的な違いは、残念ながらハッキリさせることができませんでした。

これは、AGPやMGPが、個々の処理場の特性によって大きく変わり、恐らく、処理方式は要因の一つでしょうが、それ以外にも要因は多くありそうだ…ということみたいです。

例えば、処理場の流入水質、水温、塩素処理の方法、高分子凝集剤や消臭剤など処理場で使用する薬剤の種類、等がMGPに影響する要因として考えられます。

まあ、いずれにせよ、新方法で処理場によるMGPの差を出すことができましたので、良しとしましょう。

MGPの差が検出可能になれば、どのような原水を用いればタマミジンコを多く生産できるのか、あるいは、どのような培養方法を使えば良いのか、おおよその方向が分かるようになります。

定量性は無くても、全く暗中模索で進む方向が分からない状態の中では、これには大きな意味があると思います。