タマミジンコ生産力試験2022-1 2~3月 (2下水処理場と2農集)

前回のMT2021-1から1年ほど経ちましたが、この間、試験方法をさらに改良しました。

前回の方法で、一応タマミジンコの高密度培養を、長期間安定して実現できるようになりました。

しかし、タマミジの数を増やしたい一心で、いろいろな方法を加えていて、培養装置が少し複雑になっておりました。

タマミジの数を増やすことではなく、原水による差を検出することがMPG試験の目的であるため、試験用の培養器には、よりシンプルなものが向いています。

複雑な装置は、それ自体がMPGに影響して、差を生んでしまう原因になります。

このため、高密度連続培養を可能とする必須要因以外のものは、全て取り去り、これ以上シンプルにならないものを新たに作りました。

これにより、一検体に対し、2個のタマミジ培養器を用意できるようになりましたから、検出力を上げられるでしょうね。

さっそく、この新試験方法を試してみました。

今回は、以下の施設の処理水です

① 農集 N1 JARUSⅢ型

② 農集(塩素処理水) N10 JARUSⅩⅠ型 回分式活性汚泥法

③ 下水処理場(塩素処理水) G7 OD法

④ 下水処理場(塩素処理水) G8 標準活性汚泥法 消化タンク付き

雑多な処理形式が並んでいますが、①は沈殿槽の処理水、②③④は放流水で、①のみ塩素処理がなされていません。

さて、結果ですが…その前に、今回は“海水AGP”試験を新たにやってみました。MGP試験とは直接関係ありませんが…。

やり方は、酒田計画の“酒田港湾”で使った方法と同じで、

種藻200ml + 処理水200ml +海水800ml = 1.2L

の藻化ビンを室内の北側窓際に放置し、6日のサイクルで植え継ぎ培養しました。

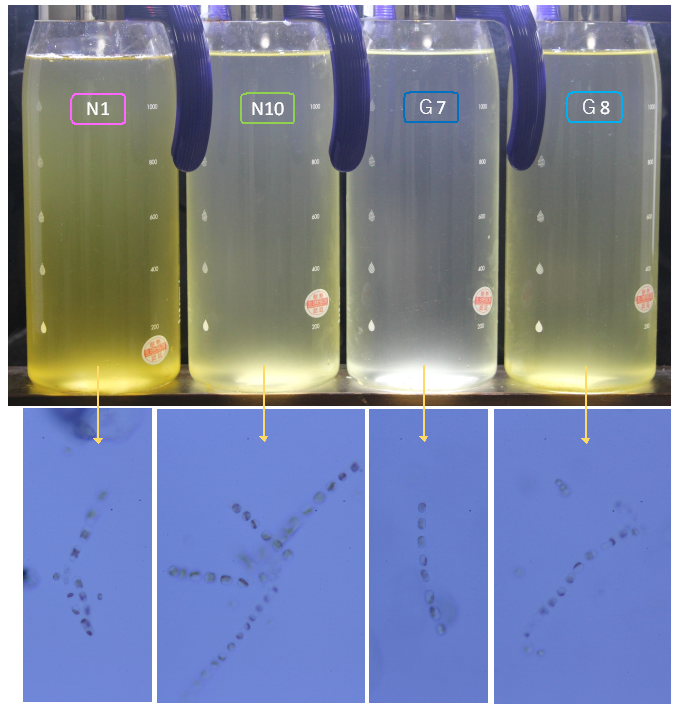

その結果は…、

このようになりました。

藻の種類は、おそらくスケルトネマでしょう。細胞が連なったものと、個々バラバラになっているものがありましたが、4つの処理場とも同じ種類のようです。

これで処理場の種類によらず、スケルトネマの優占培養ができることが分かりました。

藻化ビンの着色の度合いは、

N1 > G8 > N10 > G7

の順となりました。処理場によって濃度が大きく異なることが分かります。

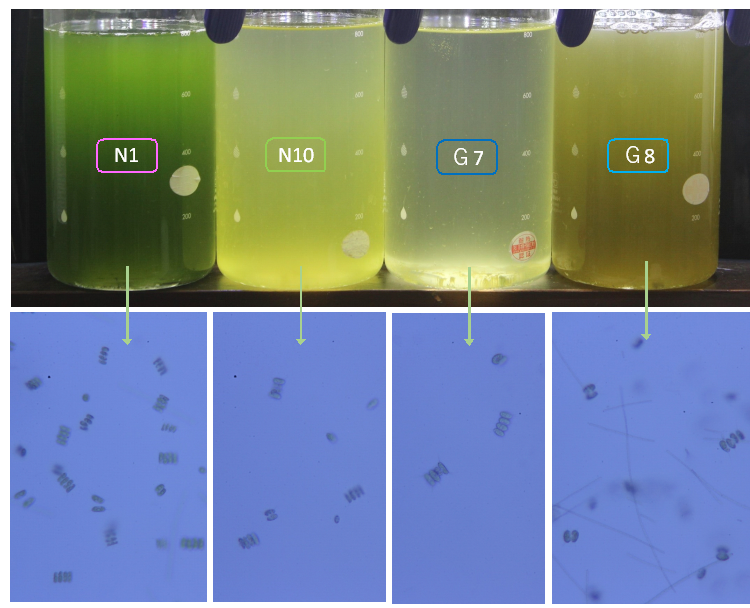

海水AGPと同時に、処理水をそのまま藻化させるAGPもやりました。これはMGP用の餌となります。

その結果は…

となりました。

AGPは、藻化ビンの着色からすると、

N1 > G8 > N10 > G7

と、海水AGPと同じ傾向に見えます。

その藻の種類は、イカダモが主体のようですが、G8だけ糸状の藍藻が多く認められます。

G8の藻化ビンの色だけがやや茶色く濁っており、この藍藻の色が出ていると思われます。

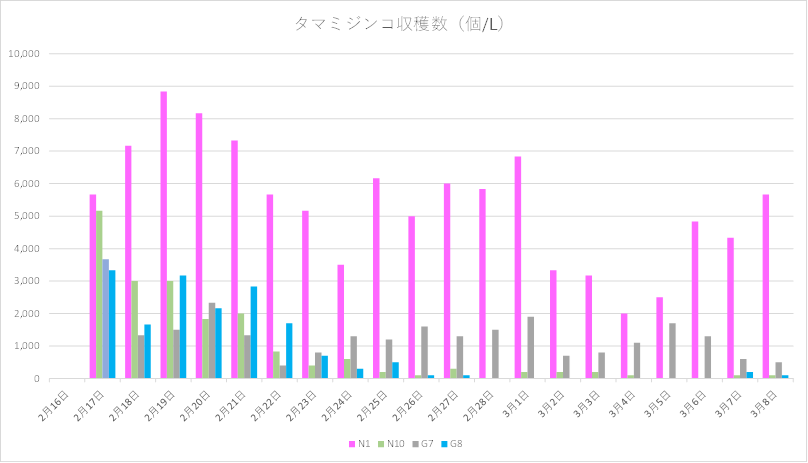

さて、これを餌にタマミジンコを増やしたMGPの結果は…

と出ました。MGPは、培養器2個の平均で示しています。

結果は、N1が高め、G7は低めで最後まで培養できていたのに対し、N10とG8は減少して全滅に近い状態となっています。

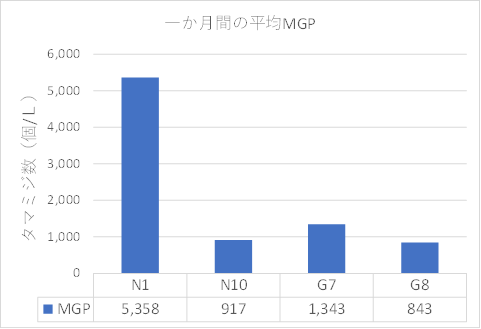

この平均値は、

となりました。その順は、

N1 >> G7 > N10 > G8

となり、N1が突出して多くなっています。

この順は、AGPの傾向と必ずしも一致しておらず、藻化が一番薄いG7のMPGが2番目となっています。

G8のMPGが少ないのは藍藻が原因ですね、多分。

N1でも、先行試験で藍藻が出たときはMPGがガタ落ちしましたから。

あと考えられる原因は、消毒生成物のクロラミンです。

塩素処理がなされていないN1だけが突出してMGPが高かったのは、他の処理場の放流水にクロラミンが入っていたからではないでしょうか?

クロラミンは、微細藻類に対して強い毒性を示すことが、以下の論文で示されています。

淡水産植物プランクトンの増殖阻害試験によるモノクロラミンと塩素殺菌下水処理水の毒性評価 : 鈴木 祥広、森下 玲子、丸山 俊朗、水環境学会誌 第19巻 第11号 861-870(1996)

モノクロラミンは、塩素と処理水中アンモニアが反応することで生成し、極めて低濃度でも微細藻類に対し毒性を示し、かつ長時間残留することが示されています。

これをWET試験で確かめたのが以下の論文になります。

生物応答試験を用いた下水放流水の成体影響の評価 : 金 俊、 富山県立大学大学院 工学研究科 環境工学専攻 令和元年度 博士論文

これによると、クロラミンの濃度が0.01mg/l以上で微細藻類に対して増殖阻害が認められるということで、極低濃度でも影響が出ることが確認されています。

また、ミジンコに対しては、微細藻類よりは影響が少ないものの、やはり影響が出ることも示されています。

…本/MGP試験は、個人が趣味の延長でやっているようなDIY試験ですから、処理水の残留塩素の測定や処理などやっているわけありません。

新型コロナの影響で、処理場で塩素の注入率を上げている可能性もあります。

クロラミンの影響が出ている可能性は大だと思います…が、どうもそれだけでは無いようです。

こうした傾向は、低水温期の冬場にだけで、夏場には見られませんので。

どうも、冬季には処理場の水処理機能が低下するせいか、処理水による微細藻類の培養が不調になることが多いのです。

塩素処理をしていない処理水でも、イカダモの優占培養がうまくいかなくなり、藍藻や珪藻が出てくる場合が多く、冬季には何らかの原因があると思われます。

AGP試験の藻化は、保温箱の中に入れてLED照明でやっているので、冬場でもさほど温度低下していないはずで、培養環境に問題があるとは思えません。

このため、原因は処理水中にあるとにらんでいますが…よくわかりません。

冬季間中の処理水の生物毒性が上昇することは、次の論文で示されています。

NF膜およびRO膜処理による下水再生水の藻類成長阻害試験およびメダカ胚・仔魚期単機毒性試験による毒性低減効果の評価

: 新野 浩行、武田 文彦、北村 友一、岡本 誠一郎、小林 健太郎、高畑 寛生、山下 尚之、田中 宏明、土木学会論文集G(環境), vol.71,No.7,Ⅲ₋179-Ⅲ₋187,2015

これによると、下水処理場の二次処理水(塩素滅菌された放流水ではありません)の、藻類に対する毒性は、6月と8月に比べ、1月のものが高くなっています。この原因となる物質がなんであるかまでは示されていませんが…

低水温期には、残留医薬品や有害物質の処理が、あまり進まなくなっている可能性はあります。

…新方法の初回の結果は、以上のようになりました。

MGP試験は、WET試験のような厳密なものではなく、かなりアバウトなものですが、極力シンプルで楽、かつ分かりやすいものを目指しています。

新方法で、この実現に近づけたとは思います。