タマミジンコ生産力試験2021-1 (処理水の希釈とMGPの関係)

前回のMT2019-4から2年近くたってしまいました…が、何もしてなかったわけではありません。

この間、タマミジンコ培養器の改良に努めていました。

この結果、汚水の処理水を用いた長期間の高密度連続培養が、やっとできるようになりました。

これは、リセットすることなしに、安定して十分な量、タマミジンコを生産できるということです。

さっそく、新培養器でMGP試験をしてみることにしました。

初回は、“処理水の希釈”によりMGPがどう変わるかを調べてみます。

処理水を水で薄めれば、希釈倍率に比例して、藻の発生が薄くなってAGPが下がり、MGPも低下すると思うでしょう。

しかしAGPは、実際そうはならず、処理水の濃度を上げていくとAGPが頭打ちになり、濃度が高くなってもAGPは上がらなくなることが以下に示されています。

藻類の培養試験法によるAGPの測定 :須藤隆一・田井慎吾・矢木修身・岡田光正・細見正明・山根敦子、国立公害研究所研究報告第26号,1981

これが本当だとすると、MGPもどうなるか予想が付きません。実験してみる価値はありそうです。

また、農集の処理水は、下水浄化センターよりも濃い傾向があるため、薄めたほうがタマミジンコの生育にプラスに働く要素もありそうです。

今回は、N1農集の処理水を原水として用い、水(放置した水道水)で段階的に希釈して藻化させました。

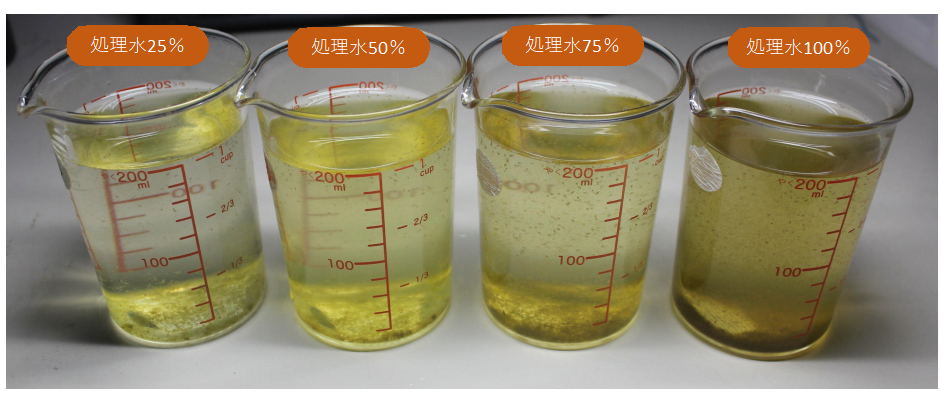

希釈倍率は、処理水が25% 50% 75% 100% の4段階としました。これらをLED照明で明12hr暗12hrで照射し、藻化させました。

これらの藻化水を餌として新培養器(21℃保温)でタマミジンコを生産し、その数をカウントしてMGPとしました。

試験期間は2021年1月から2月の一ヵ月間としました。

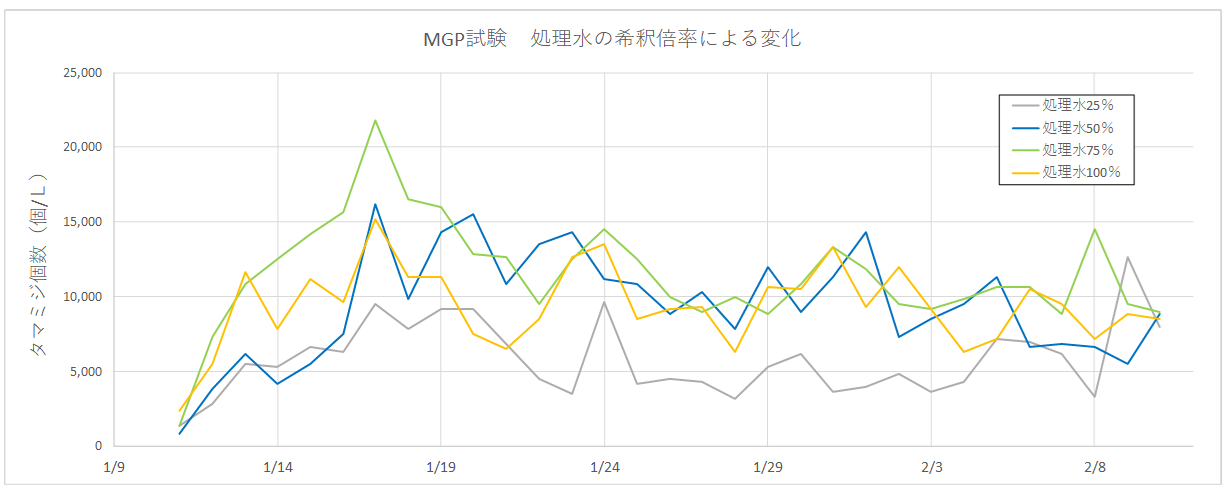

結果を下に示します。

各希釈倍率とも、一か月間全滅することなく、安定して培養できています。

MGPは、培養器の給餌方法の関係で、藻化水が二倍に濃縮された値となっています。よって、処理水当たりのMGPは、これの半分の値になります。

結果は、確かにMGPは希釈倍率が最も低い処理水25%で最低となっていますが、その他は順不同となっています。

これを平均値で比較してみます。

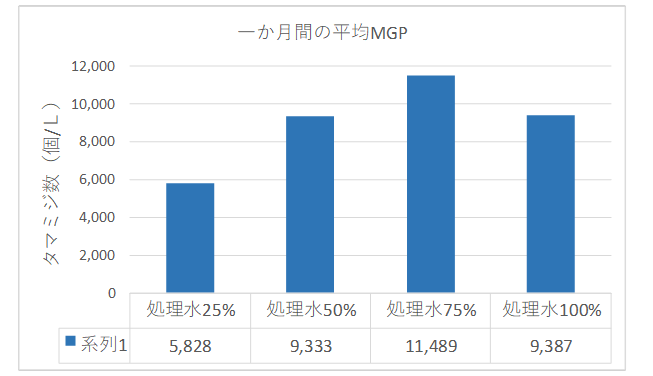

MGP平均値は、処理水100%で最高とはならず、75%でピークを示しています。

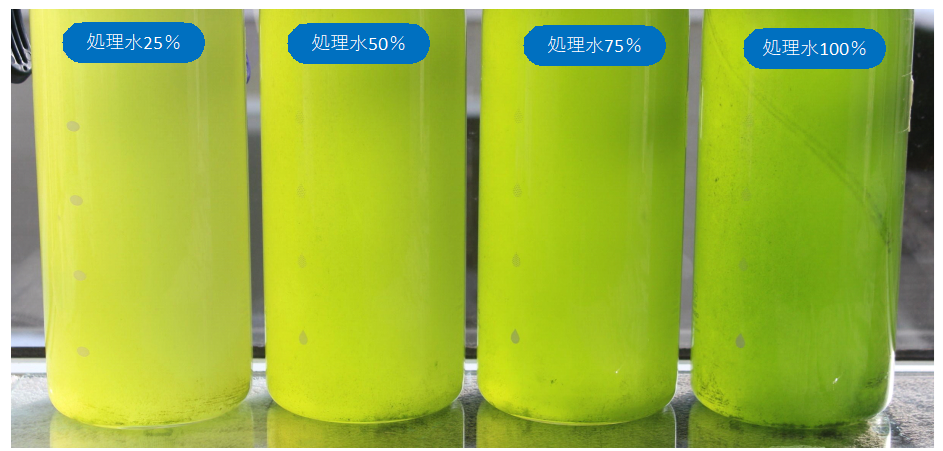

では、AGPはどうか?下に藻化水の写真を示します。

AGPは希釈倍率が高くなるに従い薄くなっていることが分かります。これは自然な結果ですね。

で、この藻化水を餌として得られたタマミジンコを下に示します。

下に沈んでいる残渣の量はAGPと比例しているようですが、タマミジンコの量は75%で最も多くなっています。

これをどう解釈するか?なぜ100%でMGPが最高にならないのか?

正直、よくわかりません…が、藻が濃すぎるとタマミジンコの生育に悪影響が出ることもあるそうです。

また、藻の栄養状態が違うのかもしれませんし、WET試験で示される毒性の影響も考えられます。

まあ、理由は何にせよ、農集の処理水のMGPは希釈によって増加する可能性があることは確認できました。

また、50%で100%と同じくらいの平均MGP値が観察されたことは、2倍に薄めれば、トータルとして収量を倍増させる可能性があることになります。

希釈にはメリットがありそうですね。

(2021.2月)