�^�}�~�W���R���Y�͎���2019-4�@3�`4���@�i�e�푔��������MGP�̊W�j

�@�@�V���@�ɉ��߂āA���j���[�A�������̑�l�e�B

����́A�^�}�~�W���R�̉a�Ɏg�����ב��ނ̑��������̉e���ׂĂ݂܂����B

���͐A���ɂƂ��ăG�l���M�[���ł���A�ł��d�v�ȗv�f�ł��B�����ɂƂ��ĐH�����G�l���M�[���ł���̂Ɠ����d�v��������܂��B

���ב��ނ͌����̔g�����z����ʂɉ����āA���w�n�ɊܗL����N�����t�B����J���e�m�C�h���̌��ߏW�F�f�̗ʂ�ς���Ȃǂ��čő���̃G�l���M�[����荞�����Ƃ��A�����g�D��K�������܂��B

����ɂ���āA��ӂ��J�ڂ��ĉh�{��Ԃ��ς���Ă���\��������܂��B

���ꂪ�^�}�~�W���R�̐��Y���ɂǂ̂悤�ɉe������̂��H

����͂�������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

���������ɂ͈ȉ��̂S���p�ӂ��܂����B

�@ LED-W�@���FLED�@�z�[���Z���^�[����w���������ʂ�LED�ł��B

�A LED-WRB�@�f�q�����F�A�ԐF�A�F�̎O�F�̃A�N�A���E���Ɩ��pLED�ł��B�@

�B LED-G�@�f�q���A�A���琬�p�ɔg���v���ꂽ�O���[�i�����p�jLED�ł��B

�C ����

��ԏ��LED-W�@����LED�́A�g�����z�������ɔ�ׂĂău���[�h�ł͂Ȃ��A�����I�ȕ��z�ƂȂ��Ă��܂��B

��ԉ��̓����́A�������������̔g���ɖ��ՂȂ����z���Ă���̂ł����A���FLED�͂����łȂ����߂ɐA�������ɕK�v�Ƃ���ԂƐ̌����s�����܂��B

���̂��߁A��Ԗڂ�LED-WRB�ɂ́A�@LED�f�q�ɔ��F�ɐԐF�A�F�������܂����B

�N�����t�B���̋z���т́A�ƐԂɃs-�N������A���̒��Ԃ̗ΐF�͂��܂�z�����܂���̂ŁA�A���͗Ɍ����܂��B

���̃s�[�N�ʒu�̐ԂƐF��LED�f�q�������邱�ƂŌ����I�Ɍ����z�������悤�Ƃ����ژ_���ŁALED���g�����A���H��ł͂悭�g���Ă�������ł��B

�O�Ԗڂ�LED-G�A�O���[LED�́A�A�������p�ɔg�����z���������̂ł�����A���ב��ނ̔|�{�ɂ����ʂ����҂ł�����̂ł��B

�ȏ��3���LED�Ɩ��́A����d�͂ꂵ�đ����Ă��܂��B

�Ō�̓����́A�ł�����ӂꂽ�����l�ł����A�A���͓����𗘗p����悤�i�����Ă��܂��̂ŁA���͍ł��L���Ȕg�����z�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�g����A���琬�p�ɉ��ǂ����ALED-WRB��LED-G�́A�����̔g�����z�ɋ߂Â������̂ł��B

�����́A�O��������ōD��������G8������̏�������p���܂����BLED�̖��Î����́A12hr�_���A12hr�����ŕۉ��Ȃ��ł��B

���āA���ʂ́E�E�E

�ƂȂ�܂����B

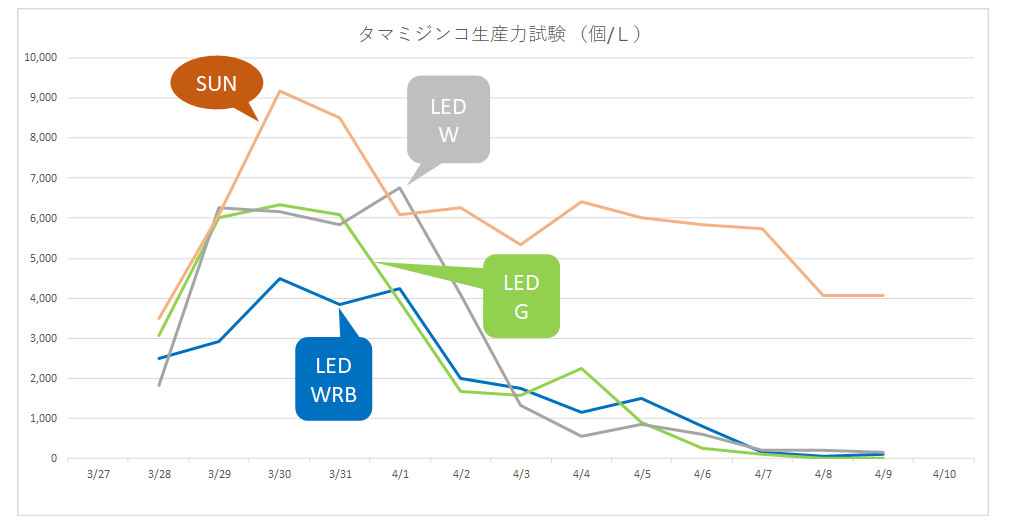

MGP�͗\�z�ǂ���A������LED��啝�ɏ��錋�ʂƂȂ�܂����B

�������ALED�̕��́A

LED-W�@���@LED-G�@���@LED-WRB

�ƂȂ�A�ł��s�����ƍl����ꂽ���FLED-W����ԑ����Ȃ��Ă��܂��B

�����āA�O���[LED-G�A�Ԑ�LED-WRB�͗\�z�𗠐�A���F��艺��錋�ʂɂȂ�܂����B

�����ȃA�N�A���E����p�Ɩ����LED-G�ALED-WRB�̈Ӗ��͂Ȃ��A�����Ȏ����Ɩ��pLED-W���ō����Ƃ́E�E�E

����́A�g�����z�����A���̋��x�̕��������Ă���悤�ȋC�����܂��B

LED�Ɩ����i�̌`��ɂ��ALED���瑔���r���܂ł̊Ԋu���قȂ�ALED-W��LED-G���قڐڂ���Ƃ���܂ŋ߂Â��ꂽ�̂ɁALED-WRB�͌`�ז������ď����Ԋu���J���Ă��܂��܂����B

������������R��Ă����悤�ł��B

�܂��ALED-W�������r���̏ォ�牺�܂ŃJ�o�[���Ė��ՂȂ��Ǝ˂ł����̂ɑ��ALED-G�̓X�|�b�g�Ǝ˂ɋ߂���Ԃł����B

���̌��̕��z�������ɉe�������̂�������܂���B

���ǁALED�ɂ����ẮA�������ՂȂ��ϓ��ɏƎ˂��邱�Ƃ����ߎ�ɂȂ�悤�ȋC�����܂����B

AGP���̂́A�����F�ɕω��������܂������A�Z�x�I�ɂ͂��܂�Ⴂ�͂���܂���ł����B

�����ALED-G�����́A�������ɔ���������A�Z���Ȃ�܂Ŏ��Ԃ�������܂����B�鉻���K�v�ɂȂ����悤�ł��B

���ב��ނ͏Ɩ��̎�ނŁA�\���^��ς���݂����ł��ˁA�B�܂��A���R�ł����B

����́A�@���ɐA���ɂƂ��đ��z�����L���Ȃ̂����������ʂƂȂ�܂����BLED�́A�ׂ����g�����z�����̋������d�v�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��ˁB

MGP�̕��ϒl�́A�����������珇�ɁA

LED-WRB���P�D�O�@�@�@�@LED-G���P�D�R�@�@�@�@LED-W���P�D�S�@�@�@�@SUN���R�D�O

�Ƃ����䗦�ł����B�����͍ō��l���������肩�A�Ȃ��Ȃ������炸���̌��ʂƂȂ�܂����BAGP�̔Z���͈ꌩLED�ƕς��Ȃ��̂ɂ��ꂾ��MGP�ɍ����o��Ƃ́E�E�E�B

���ב��ނ̉h�{��Ԃ��i�i�ɗǂ��ƌ������Ƃł��傤�B�����������͖����ł�����A���z���܂��܂ł��ˁB

�Ȍ�MGP�����́A�~�G�ȊO�͓����ōs�����Ƃɂ��܂��B

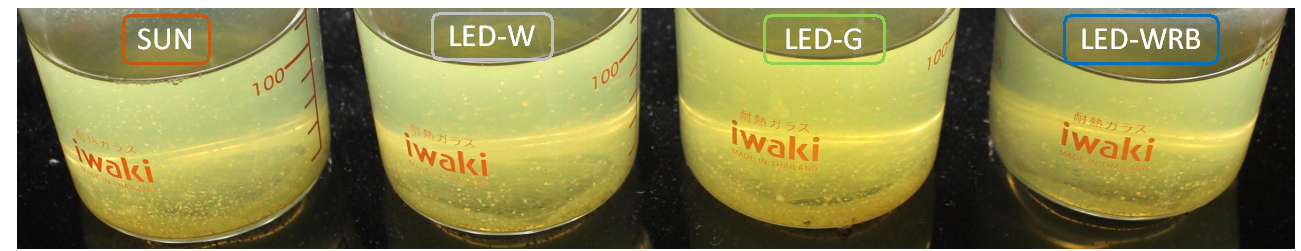

����3/31�̎��_�œ���ꂽ�~�W���R���������܂��B

�ʐ^�����ł́A�����킩���ł��ˁB

����́A���낻�됅�c���n�܂鎞���Ȃ̂ŁA�����c��͂�������������Ă݂悤���ȁB