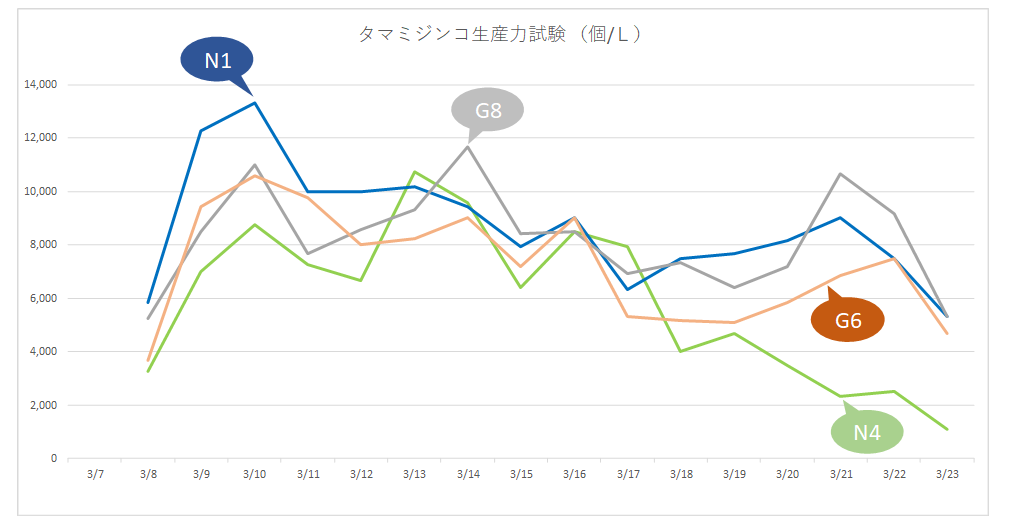

タマミジンコ生産力試験2019-3 3月 (2下水処理場と2農集)

新方法に改めて、リニューアル試験の第三弾。

今回は、前回の傾向を確かめるため、同じ形式の比較を、施設を入れ替えてやってみました。

① 農集 N1 JARUSⅢ型

② 農集 N4 JARUSⅢ型(新たに加えたもの)

③ 下水処理場 G6 標準活性汚泥法 消化タンク無し(新たに加えたもの)

④ 下水処理場 G8 標準活性汚泥法 消化タンク付き(新たに加えたもの)

今回は、農集N1は残し(再現性を見るため)、他は全て新しい施設にしました。

農集N4は、N1の傾向がJARUSⅢ型で一般的なものか見るために加えました。

下水処理場 G6とG8は、消化タンクの有無の違いを見るために入れました。

試験方法は前回と全く同じです。

さて、結果は・・・

と出ました。

今回のMGPは差は小さくなりましたが、相変わらずN1がトップになっています。

しかし、同じJARUSⅢ型農集のN4は何と最低となっています。原因は全くわかりません。下水処理場より下になるとは・・・。

下水処理場の方は、消化タンク付きG8が、無しのG6を上回っています。これは一応理屈通りなんですが、前回と傾向が逆転しています。

つまり・・・前回の傾向は、農集でも下水処理場でも、ことごとく覆されている、ということです。

MGPの平均値の比率は、小さい方から順に、

N4=1.00 G6=1.28 G8=1.46 N1=1.55

となりました。

N4さえなければ、

農集>消化タンク付き下水処理場>消化タンク無し下水処理場

という理屈通りの順になったものを・・・。

まあ結局、処理の種類や形式ではなく、個々の処理場の特性にMGPは依存する、ということですか。

運転方法や使用薬品、流入水質は個々の処理場でだいぶ違いますので、当然と言えば当然の結果ですね。

ただ、当初心配していたような、MGPが全然出ない処理場というのは、とても少なく、だいたいどの処理場でもタマミジンコの生産が可能であることがわかってきました。

試験期間は16日間でしたが、旧試験方法の場合はMGPが1000個/L以下ぐらいになったら試験を中止していましたが、新方法に切り替えてからはなかなか下がらず、16日目で5000個/L程度まで下がったところで中止しました。

ただ、N4農集のみはMGPの低下が早く進んでいます。AGPもN1より薄かったので、窒素リン等の肥料成分が少なかったのかもしれません。

下水処理場のAGPは、G8消化タンク付き下水処理場>G6消化タンク無し下水処理場となりました。

これは理屈通りでしょう。ただ、G6とN4のAGPの濃さが同じに見えたのにMGPが違うのは何故?

下に、3/11の時点で得られたミジンコ水を示します。

今回は差がわかりにくい写真ですね。

やはり原水の違いよりも、培養方法の方がMGPに大きく影響するようですね。

これまでの試験で、MGPがトップだったのはN1農集でした。

次回は、前に予告しておいた、藻化設備の照明方法の違いによるMGP試験をやってみたいと思います。原水は好調のN1農集を使う予定です。

植物にとって光は重要です。意外にもこれがMGPへ影響します。

光源は、白色LED、赤青白色LED、グローLEDそして日光を予定しています。

さて、どう出るか?