タマミジンコ生産力試験2019-1 1月 (2下水処理場と1農集)

新方法に改めて、リニューアル試験の第一弾。

検体

① 農集 N1 JARUSⅢ型

② 下水処理場 G3 標準活性汚泥法 消化タンク付き

③ 下水処理場 G4 標準活性汚泥法 消化タンク付き

前の旧方法でもやった検体を再び取り上げてみました。主に農集と下水処理場の違いを見てみようと考えたチョイスです。

公正な比較のため、消化タンク付きの浄化センターを2か所選んでいます。

これは、嫌気ろ床槽があるJARUSⅢ型に、同じく嫌気装置である消化タンク付きという条件を合わせたという考えです・・・あまり意味はない?

まあ、大きなビタミンB12供給源があるという意味では、同じになりますか。

さて、結果は・・・

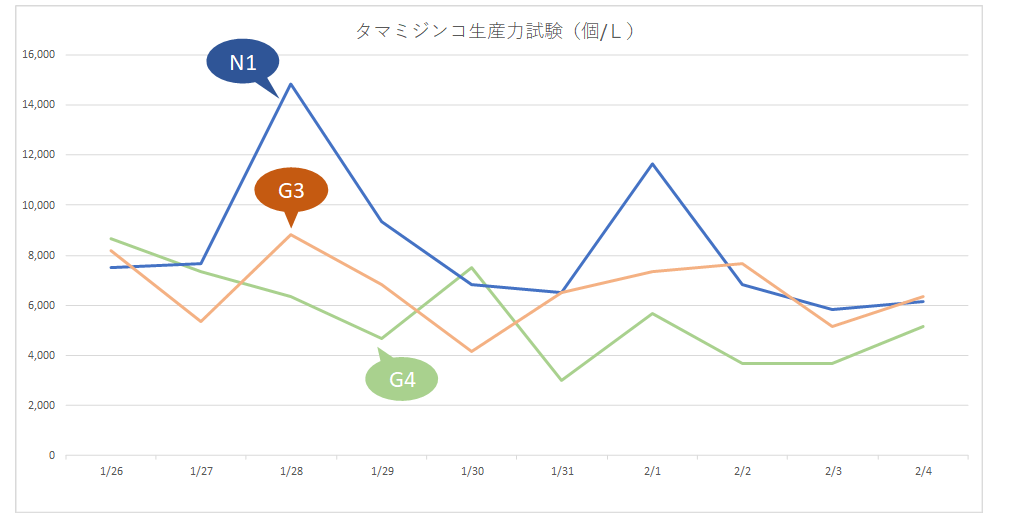

今回は新方法立ち上げということで、試験装置に余裕がなく、各1個の測定となっているため、MGPのグラフはばらつきが大きくなっています。

それでも、差ははっきり出ており、農集が下水処理場を上回っております。

N1農集は最高値で1万5千個/L近く出ており、新方法の効果が認められます。

下水処理場の方は、G3がG4をやや上回りますが、ばらつきが大きいためなんとも言えません。やはり2本の平均値にしないと安定しないようです。

G4処理場は、前回2019-0試験で使った検体ですが、最高値は8千個/Lで、前回の2万1千個/Lから大幅に減ってしまっています。

これは、MGP試験が、初期に投入する種ミジンコの質に大きく影響を受けるためと思われます。再現性はえらく低いということですね、現段階では。

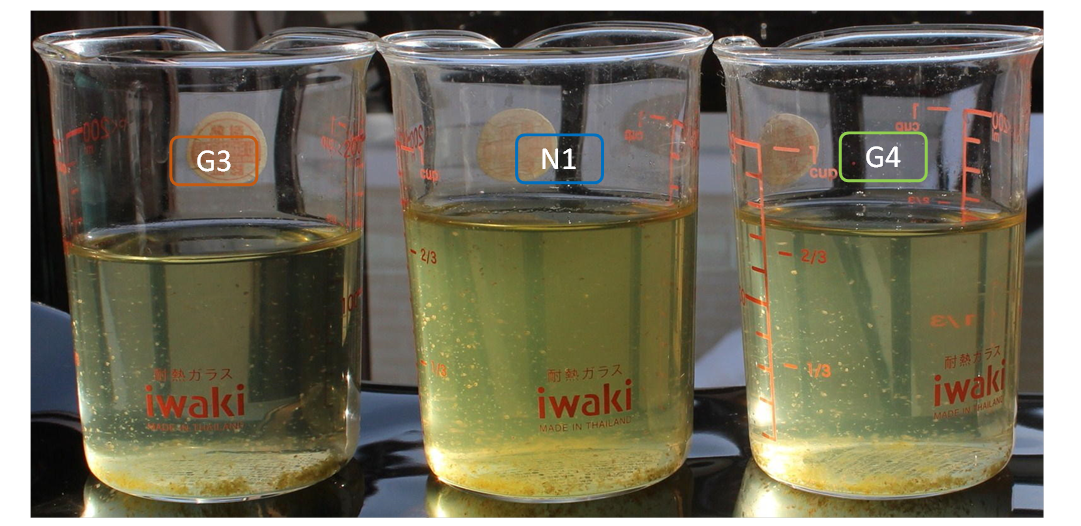

下に、1/28の最高値を示した時点で得られたミジンコ水を示します。

ミジンコ水の黄色の濃さは、AGPと比例しております。一番黄色いN1のAGPが最も濃かったです。

今回は、AGPとMGPが比例するという実に分かりやすい結果となりました。

また、同時に旧方法も実施したのですが、新方法とは全く違う傾向に出ました。なんとN1農集が最低という、全く逆の結果となったのです。

旧方法はMGPが全体的に低いため、この新方法の方が信頼性は高いと思われます。

このように新方法は検出力が上がっていると思われますので、さらに改良して行きたいところです。

とりあえず次回は2本の平均にしてみたいと思います。