タマミジンコ生産力試験2019-0 1月 (試験方法の改良)

2年ほど前にタマミジンコ生産力試験(以下MGP)をやってみた感想は、MGPの結果は、原水の差よりも培養方法に大きく左右される、ということでした。

つまり、培養方法を少し変えただけでも、MGPは大きく変化するため、原水の質の差がこの変動に隠されて見え難くなってしまっているのです。

これは、まだまだ培養方法が未熟であり、培養の不完全な要因がMGPを支配する律速因子となってしまうため、不安定な結果しか示せないということでしょうね。

このため、培養方法を改良し、より安定してタマミジンコの高効率の生産が可能な方法を見出す必要が出てきました。

これができれば、検出力はグッと高まるはずです。

そして、これはプランクトンプラントの生産力を高める方法にも利用できます。

約一年間、培養方法の改良に努めて実験を繰り返しましたが、効果のあると思われる項目は大きく分けて3つでした。

それは、藻化条件、栄養強化方法、ミジンコ培養器です。

① 藻化条件

微細藻類は、照明、通気、温度等の培養条件により、その構造や栄養状態が大きく変化するようで、これらを変えることでMGPも敏感に反応します。

同じ原水を使い、違う条件で藻化させて、一見同じ色のグリーンウォーターにしか見えない場合でも、これを餌としてタマミジを培養すると生産量が変わってくるのです。

主食である微細藻類の栄養状態は、MGPにダイレクトに影響します。

藻化条件を最適化し、栄養状態を良くして飼料価値を高めることで、MGPを上げることが可能と思われます。

② 栄養強化方法

微細藻類等の飼料微生物は、単一の種だけではタマミジに必要な栄養を過不足なく供給することが難しいため、複数の微生物を使ったり、不足する栄養分を補充したりして栄養強化する必要があります。

この方法も大きくMGPに影響します。

③ ミジンコ培養器

タマミジ培養器は、構造を少し変えただけでもMGPが大きく異なることがあり、全く予測不可能な難しい面があります。

逆に言えば、培養器は大きくMGPに影響するため、これを改良することでMGPを上げることが可能になります。

以上の3つの改良を段階的に加えたMGP試験を実施してみました。

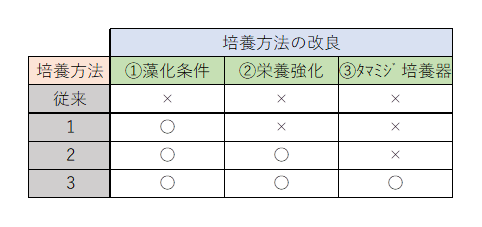

下の表に各培養方法の改良点をまとめて示します。

2年前の従来の試験方法では、何も改良点はありませんので、当然ながら全部×となっています。

培養方法1では藻化条件の改良、

培養方法2では藻化条件と栄養強化の改良、

培養方法3では藻化条件と栄養強化とタマミジ培養器の改良、

を行っています。

さて、結果は・・・

原水は、消化タンク付き下水浄化センターG4の処理水を使いました。

従来方法は、藻化設備をすべて改良型に置き換えてしまったので、ここでは実施できませんでした。藻化設備は、従来は白色LEDのみだったものを、赤青LEDを混ぜたものに置き換え、通気量を減少して最適化してあります。

このため、今回は藻化条件の改良による効果を見ることができません。これについては後日改めて実験する予定です。

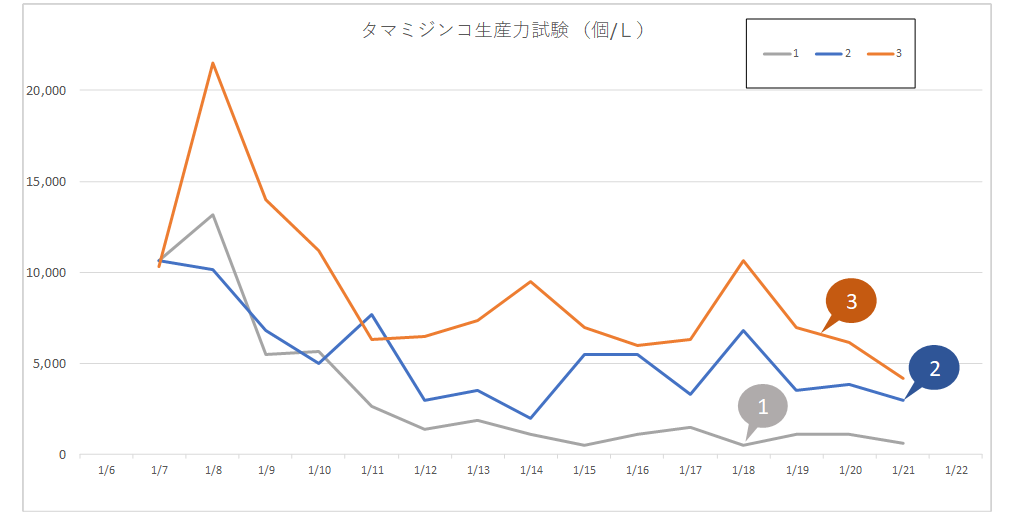

MGPの結果は、改良を加えるに従い大幅に増加しました。

MGPの平均値は、培養方法2は1の1.7倍、培養方法3は2のさらに1.7倍となっていて、培養方法3は1の2.8倍にもなっています。

そしてなんと培養方法3では最高値が2万個/Lを超えてしまいました。

このように大幅に改善できましたので、以後培養方法3を用いて、2年前と同じく原水の違いによるMGP試験を再びやってみたいと思います。

さて、どうなるか・・・。