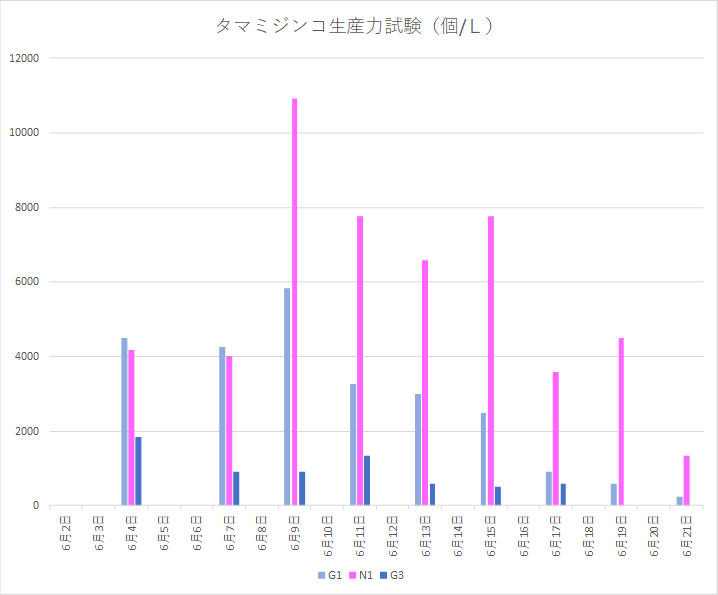

�^�}�~�W���R���Y�͎���2�@�i�Q����������+1�_�W�j2017.6��

�@�@�^�}�~�W���Y�͎������e�B����͑O��G2������������A�V���ɔ_�WN1�����Ă݂܂����B

����

�@ ����������@�f�P�@�W���������D�@

�A �_�W�@�@�@�@ �@N1�@ JARUS�V�^�@(�V���ɉ���������)

�B ����������@�f3�@�W���������D�@�@�����^���N�t��

N1�_�W��JARUS�V�^�̌��C�돰�ڐG���C�����ŁA��������������������̊������D�@�Ƒ傫���قȂ�܂��B

���D�����邽�߂̑傫�Ȍ��C��������A���������̒��f������r�^�~���a12�Z�x�͉����������荂���Ȃ�Ǝv���܂��B

�܂��A�_�W�͎�Ɉ�ʉƒ�̉�����ΏۂƂ��Ă���A�H��Ȃǂ���L�Q�������܂ޔr���������A����������ɔ�ׂĉ��w�������ɂ��~�W���R�Ő��͒Ⴂ�Ǝv���܂��B

����āA���Ȃ���҂ł������ł����E�E�E�ǂ��ł��傤���H�ł́A�����Ă݂܂��傤�B

���ʂ����Ɏ����܂��B

����́A�O�����ǂ������܂����B��͑�����Ԃ��������Ė�20���ɂ������ƁB����́A�^�}�~�W���R�̖��x���ϓ����邽�߂ł��B

�������2�̕��ϒl�Ƃ������ƁB�O��͔|�{���s����Ȃ���2�̍����傫���A���x���������̒l�Ō��ʂ������Ă��܂����B����͑O���荷�����Ȃ����邱�Ƃ��ł������߁A���ϒl�Ƃ��܂����B

���ϒl�Ō��ʂ��������Ƃɂ��A���肵���M�����̍������ʂ��o�����Ƃ��ł��Ă��܂��B

���ʂ́E�E�E�_�W���_���g�c�ō����l�������Ă��܂��B

�����āA�^�}�~�W���R�́A������x�̊��Ԃ��o�đ������A���̌㏙�X�ɐ������炵�Ă����Ƃ��������I�ȋȐ���`���Ă��܂��B

����͂܂�Ŕ������̑��B�Ȑ��̂悤�ł��B�������A���A���I�ɑ���^���Ă���̂ŁA�ŏ������a�𓊓�����̂Ə������Ⴄ�̂ł����E�E�E�B

���̌X���͂���܂łɉ��x�����Ă����̂ŁA�����^�}�~�W���R�|�{�̖{���f���Ă��邩������܂���B��͂肱�̎����͂�����x�̊��Ԃ��Ȃ��ƑS�̂̌X����������Ȃ��悤�ł��B

�U����➡�ΐ����B��➡�Î~��➡���Ŋ��̐��ڂ́A�G�T�̔Z�x�ɖ��W�ɐ�����Ƃ�����A���̌����͂ǂ��ɂ���̂ł��傤�H�ߖ���L�Q�������̑��B�̑��ɂ��A�������̖{�������f����Ă���C�����܂��B

����������̕��́AG1��G3�����������ʂƂȂ�܂����B���̔Z�x��G3�̕��������ɂ�������炸�E�E�E�B

G3�͏����^���N�t���Ȃ̂ɁA���ꂪ�Ȃ�G1�����i�i�ɒႢ�Ƃ́E�E�E�s�v�c�Ȃ��̂ł��B�����G3�͊O�����Ƃɂ��܂��B

�e�^�}�~�W���R�̏�Ԃ����Ɏ����܂��B�i6��11���B�e�j

6��11���͒��q�������A���B�s-�N���ɋ߂����̏�Ԃł��B

�f3�́A�������Ȃ������A�^�}�~�W���R�̗������������C���Ȃ������ł��B���̐H�c���������A��ɒ���ł��܂��B

N1�́A�������������傫�����C������A�g�~�W���R���h�������܂����B�������������Ƃ���~�W���R���Y�ł́A���̏�Ԃ��x�X�g�ɋ߂��Ǝv���܂��B

G1�͂��̒��Ԃ̏�Ԃł����B�ꉞ���͊��H���Ă���݂����ł��B

G3��N1�̍��́A�G�T�̑��̔Z�x���痈����̂ł͂Ȃ��A�L�Q�����̊֗^���������܂��B

�_�W�́A��������������^�}�~�W���R���Y�͂����錋�ʂƂȂ�܂����B

�����A�܂���J�������ł́A�_�W�S�̂̌X���ł��邩�ǂ���������܂���̂ŁA����ȍ~�ɔ_�W�̒lj��̎��������Ă݂����Ǝv���܂��B�������@�ɂ����ǂ������Ă����܂��B