タマミジンコ生産力試験11 (3農集) 2017.11~12月

タマミジ生産力試験第十一弾。今回は、前回見られた農集の処理方式別の傾向を確かめるため、全て新規の農集に入れ替えて試験してみました。

① 農集 N9 JARUS-Ⅲ型 (新規)

② 農集 N8 JARUS-ⅩⅣG型 (新規)

③ 農集 N7 JARUS-OD型 (新規)

今回の処理方式の説明をしますと、

・① のN9農集の JARUS-Ⅲ型 は、嫌気ろ床槽に接触ばっ気槽を組み合わせたタイプです。これまでの試験で、MGPは高い傾向がありました。

・②のN8農集の JARUS-ⅩⅣG型は、今回初登場の処理方式で、連続流入間欠ばっ気型と呼ばれるタイプです。活性汚泥法の変法で、ばっ気を定期的に停止させて、脱窒による窒素除去を進めます。

・③ のN7 農集の JARUS-OD型は、オキシデ-ションディッチ法(OD法)の農集です。

この三つの処理方式で、処理水の窒素濃度の平均値は、

T-N : JARUS-Ⅲ型>JARUS-ⅩⅣG型>JARUS-OD型

の順となっています。そして、全ての処理方式でリン濃度は1mg/lを超えており、微細藻類増殖の律速因子成分は、窒素であることが予想されます。

また、処理水のBODの平均値は、

BOD : JARUS-Ⅲ型>JARUS-ⅩⅣG型=JARUS-OD型

の順となっており、活性汚泥法が、生物膜法よりも低い傾向にあります。

これらの水質が、AGPやMGPにどう影響するのでしょうか?

さて、結果は・・・

藻化の方は、さすがに気温が低くなり鈍ってきたので、保温箱の中に入れてLEDで照明と加温をするようにしました。

AGPの結果は、N9>N8=N7でした。処理方式別に示すと、JⅢ>JⅩⅣG=JODとなります。だいたい窒素濃度に比例しているようです。

やはり、窒素が藻化の律速因子になっているのではないでしょうか?

そして、微細藻類の栄養状態も、窒素濃度に依存するようなのです。窒素はたんぱく質の原料ですから、窒素の割合が低いと、たんぱく質の含有量が減るとの報告があります。

また、微細藻類は窒素成分の中でも、特にアンモニアを好む傾向があるようです。真っ先にアンモニアを吸収して、その後、硝酸などの他の窒素成分を吸収するからです。

つまり、処理水中に高濃度のアンモニアを含むほど、栄養価の高い微細藻類が得られると予想されます。

この観点で見ますと、硝化と脱窒を進めるJARUS-ⅩⅣG型とJARUS-OD型は藻化に不利になり、 JARUS-Ⅲ型は有利になると考えられます。

藻の栄養状態は確認しようが無いので、MGPの結果で判断するしか無いようです。

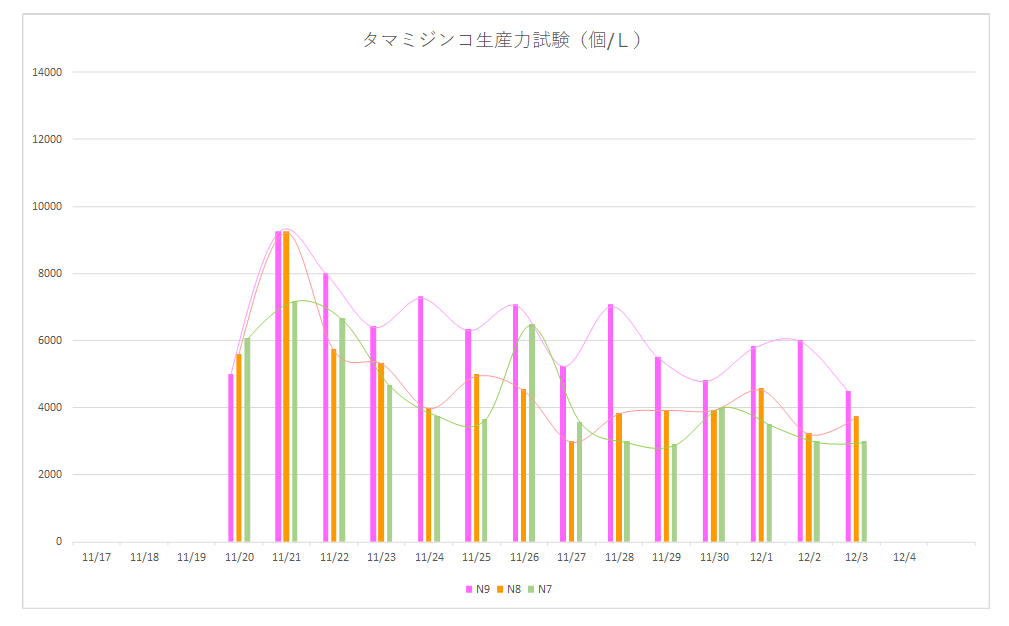

MGPの結果を下に示します。

今回も、大きく差が出ました。

MGPの結果はN9>N8>N7でした。

種類別に示すと、JⅢ>JⅩⅣ>OD

となります。前回同様、JⅢが最高で、ODが最低となりました。そして、今回が初のJⅩⅣの間欠ばっ気方式は、ODとほぼ同じMGPですが、やや上回っています。

この順は、窒素濃度T-Nと同じになっていて、窒素濃度が高いほど藻の栄養価が高くなった結果と見ることもできます。

しかし、AGPの結果は、N9>N8=N7でしたので、これとも一致した結果なので、藻の量がMGPを決めている可能性もなくはないのですが、MGPの差ほどAGPに差がないように見えます。

やはり、藻の量よりも、栄養価の方がMGPに影響を与えているような気がします。

全体の傾向としては、ピークの立ち上がりが低く、最高でも9000個/L程度です。誘導期も対数増殖期も明確ではありません。

各農集の最大ピークは、早くも測定開始後2日目に現れており、

N9のJⅢ農集では、11/21に最大ピークの約9.000個/Lを示し、

N8のJⅩⅣ農集では、11/21に最大ピークの約9.000個/Lを示し、

N7のOD農集では、11/21に最大ピークの約7.000個/Lを示しています。

最大ピークの後、増減を繰り返しながら少しずつ減少してくのですが、N9のJⅢ農集は、なかなか減りません。JⅢ農集の優位性が認められます。

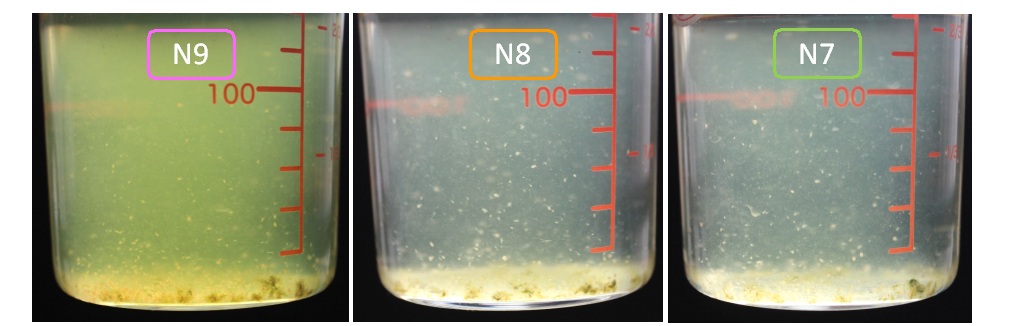

11月26日時点でのタマミジンコの状態を下に示します。

ピークを過ぎた時点で、ややタマミジが少なくなっています。数の差はよくわかりません。

しかし、ビーカーの色は、N9だけが黄緑色が濃くなっています。

これは、AGPの濃さを反映していますが、藻の食べ残しがあるわけではなく残渣の色です

これを見ると、MGPはAGPと比例しているようにも見えますが、SSを計っているわけではないので何とも言えません。

藻の量よりは、栄養状態の方がMGPに影響するような気がしているのですが・・・。

今回の試験では、MGPはJⅢ農集が多く、OD農集が低いことが確認できました。

これは、生物膜法と活性汚泥法の違い、アンモニア性窒素濃度の違い、嫌気部の有無の違いが原因として考えられます。

11回目にして、やっと処理方式によるMGPの違いを明らかにすることができました。

さて・・・次は何をしようか?