タマミジンコ生産力試験10 (3農集) 2017.10~11月

タマミジ生産力試験第十弾。今回は既実施の農集N1に、新農集N5,N6を加えた農集3個でいってみます

① 農集 N1 JARUS-Ⅲ型

② 農集 N5 JARUS-Ⅰ型 (新たに加えた検体)

③ 農集 N6 JARUS-OD型 (新たに加えた検体)

今回から、ミジンコ槽には、保温をかけています。温度コントロ-ルが効くことになって、より安定した培養が可能となりました。室温任せの試験よりも精度が上がるでしょうね。

そして、この新体制での初回のこの試験には、新処理方法の農集2個を加えて、オ-ル農集での比較としました。

・② のN5農集の JARUS-Ⅰ型 は、最も初期の農集で、沈殿分離槽に接触ばっ気槽を組み合わせたシンプルな構成となっています。構造的には、大きな単独浄化槽のようです。

しか単純な構造にもかかわらず、JARUS-Ⅰ型

には、ミジンコの発生がよく見られるため、MGPは期待できそうです。

・①のN1農集の JARUS-Ⅲ型は、沈殿分離槽が嫌気ろ床槽に変わり、流量調整槽も付きますので、処理性能が向上しています。これもミジンコの発生が見られるタイプです。

・③ のN6 農集の JARUS-OD型は、オキシデ-ションディッチ法(OD法)の大規模農集であり、高濃度の活性汚泥を用いて処理水は非常に透明になりますが、ミジンコの発生は見られません。

さて、結果は・・・

藻化の方は、まだ保温せずに室温でやっていますが、この低水温でもまだ旺盛で、AGPは薄くならず藻化に不安を感じさせません。

AGPの結果は、N1>N5>N6でした。処理方式別に示すと、、JⅢ>JⅠ>ODとなります。色の付き方は、この順で緑色から黄色に変化しました。

藻の種類自体は変わらないのですが、内部が変化しているようです。藻は原水の性状でダイナミックな内部変化をするようです。これがどのように栄養状態に影響するかはわかりませんが。

ODのAGPが薄くなるのは、前回のOD下水処理場と同じ傾向です。OD処理水は、窒素成分が少ないようですので、これが原因かもしれません。

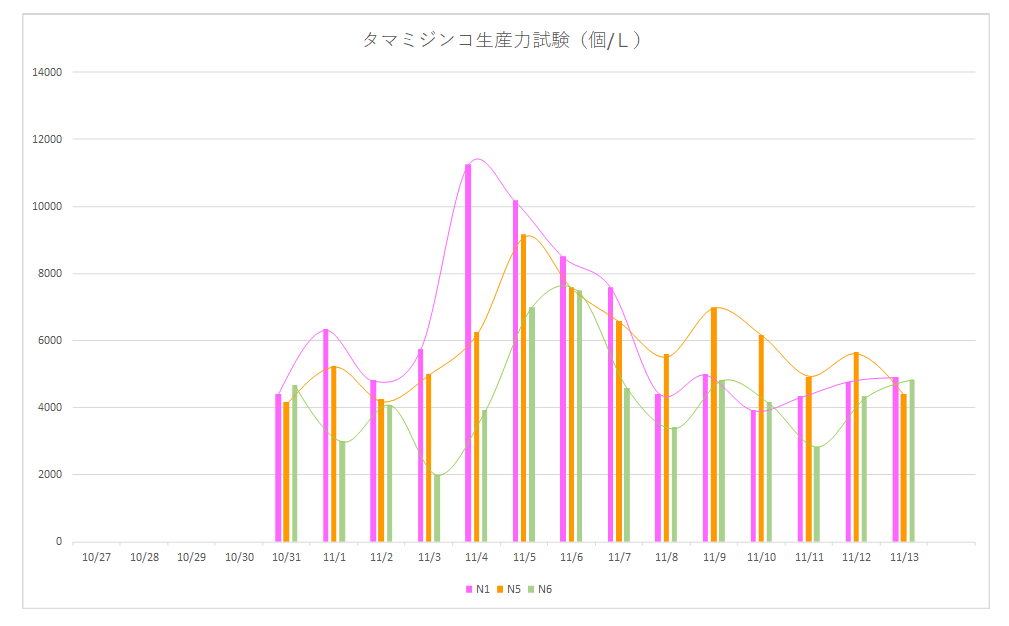

MGPの結果を下に示します。

農集三ヵ所で差が出ました。今回はずいぶんはっきりとわかります。

全体的に見て、保温のためMGPは回復し、最大ピークで11.000個/L程度です。

MGPの結果はN1>N5>N6でした。

種類別に示すと、JⅢ>JⅠ>OD

となります。AGPの傾向と一致していますが、今回のAGPは見た目にも差が少なく、実測しているわけではありませんが、藻の量がMGPの決定要因とは思えません。

MGPの差ほど、AGPに違いが見られなかったということです。

ただ、藻の栄養状態がMGPに影響している可能性はあります。黄色に着色するほど、MGPが下がっているからです。

面白いことに、JⅢ>JⅠ>ODの順で最大ピークが下がっているのですが、そのピーク日も後にずれていきます。

N1のJⅢ農集では、11/4に最大ピークの約11.000個/Lを示し、

N5のJⅠ農集では、11/5に最大ピークの約9.000個/Lを示し、

N6のOD農集では、11/6に最大ピークの約7.500個/Lを示しています。

これは面白い傾向ですね。ミジンコの誘導期と対数増殖に関する、なにか重要なことが含まれていると思われますが・・・わかりません、現時点では。

最大ピークの後、増減を繰り返しながら少しずつ減少してくのですが、保温の効果なのかあまり減りません。

そして、この安定期から死滅期にかけては、JⅠ>JⅢとなり順位が入れ替わっています。

すべてが・・・原因不明で、はっきりいって、わけがわからない。

ただ、実験結果としては、なんらかの傾向が出ています。

今後実験を続けていく中で、パターンが見えてくるかもしれません。

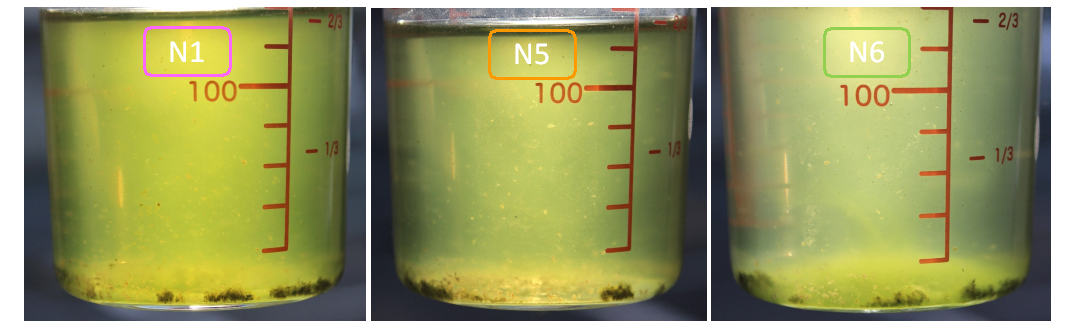

11月6日時点でのタマミジンコの状態を下に示します。

ピークを過ぎた時点で、ややタマミジが少なくなっています。差はよくわかりません。

保温によって、藻は食い尽くされており、ビーカーは黄色く染まっています。

MGPがJⅢ>JⅠ>ODの順であったのは、ODが最も低いのは前回と同じ傾向でした。

JⅢ>JⅠであるのは、最も大きな違いが嫌気部の構造で、JⅠががらんどうの沈殿分離槽であるのに対し、JⅢがろ床が入った嫌気ろ床槽になっています。

ろ床が入った方が、汚泥の分解が進むとされていますので窒素リンやビタミンBの量が多くなるのかもしれません。

次回は、農集のJURUSⅢ及びODと、新処理方法の連続流入間欠ばっ気の3つの比較をする予定です。また、農集のみの3カ所の比較となります。