タマミジンコ生産力試験1 (3下水処理場)

まず初めに、山形県内にある3カ所の下水処理場(G1、G2、G3とします)の処理水を試験してみました。下水処理場の処理水は、とてもきれいでモイナテストには適するように見えます。

検体

① 下水処理場 G1 標準活性汚泥法

② 下水処理場 G2 標準活性汚泥法

③ 下水処理場 G3 標準活性汚泥法 消化タンク付き

さて、結果は・・・

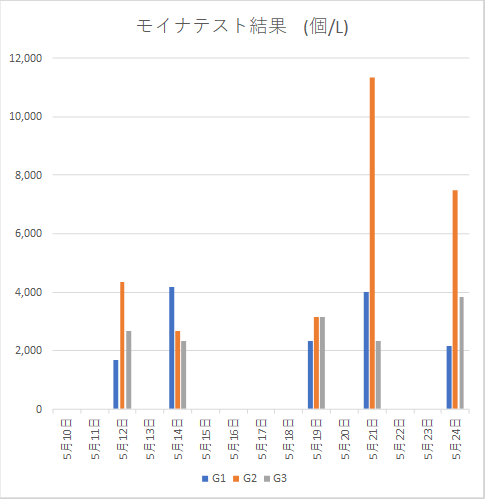

培養器をそれぞれ2個用意して、良い結果の方を示してあります。

約12日間培養して、定期的に引き抜いて数を数えてみました。温度制御はしていません。

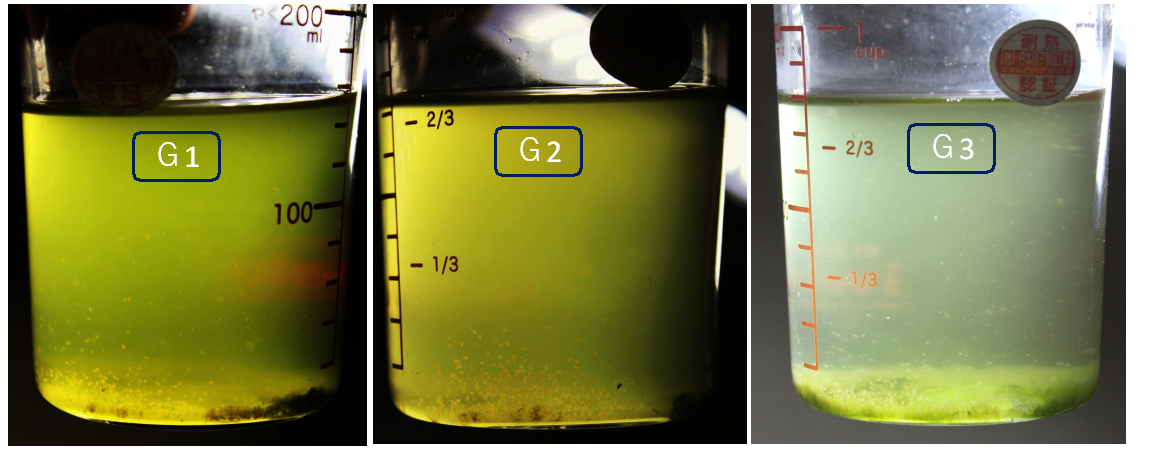

培養は不安定で、数は大きく変動しているため、この結果からはどれが優れているか明確にすることはできません。ただ、タマミジンコの状態を見てみると・・・(5月19日撮影)

G3は、粒が小さく元気さもやや欠けるようでした。G1、G2は粒が大きく動きも良かったです。消化タンク付きで一番期待されたG3が最も生産性が低いのは意外でした。藻の食べ残しも多くなっています。

G1、G2は甲乙つけがたいのですが、ここでは示していない前試験では、G2が最低の結果でしたので、安定した結果を出すG1が最も“使える”原水だと言えそうです。

ただ、G2は最後の2回の測定で、突発的に増えていますので、ポテンシャルはかなり高そうですが、浄化センターで使用する消臭剤や高分子凝集剤などの種類、下水道接続事業場からの有害物質の流入など変化する要因も考えられるので、安定性は重要です。

最初の試験ということで、まだまだ不安定で検出力が低く、判定には使えないですが、下水処理場の処理水でMoinaの培養が可能であることが分かりました。そして、処理場によって微細藻類やMoinaの状態も変化することがわかりました。

そして大ざっぱながら、タマミジンコ生産に適するか否かの判定もできるようです。今後さらに改良を加えて検出力を高めていきたいと思います。