�^�}�~�W���R���Y�͎���MGP2025-2 �@�����Y���̌��ʇA�@����������(G8)

�O��ɑ����A����������̏������Ƀ�����Y������l�f�o������2��ڂł��B

����́A�����Y���ʂ�1.0mg-P/L�i�O��MGP2025-1�j����2.0mg-P/L�Ɉ����グ�Ă݂܂����B

���ꂾ�ƁA�_�W�̏����������Z�x�Ɠ������x���ƂȂ�A���b�h�t�B�[���h��ɂ��߂��Ȃ邽�߁A���ב��ނ̔|�{�ɂ́A���D�����ƂȂ邱�Ƃ��\�z����܂��B

���z�I�ȃ����Z�x�Ŕ|�{���ꂽ�G���̉h�{���͂���ɍ��܂�A�^�}�~�W���R�𑝂₷���ƂɂȂ�̂ł��傤���H

����������iG8�j�̕������@�@�@ �@�W���������D�@�i�����A�ɉ��}���^�]�j�@�����^���N�݂�

�@ �������Y���@�i���������̂܂܁@P�z��Z�x�@����0.5mg-P/l���x�j

�A �����Y���i+2.0mg/���j�@�i�������Ƀ�����Y���������́@P�z��Z�x�@0.5+2.0=2.5mg-P/l���x�j

���@

�����́A�푔�ɉ����������i�������Y���ƃ����Y��+2.0mg-P/l��2��ށj�����A1.2L�r����LED��12hr���A12hr�ẪT�C�N���ŏƖ����A�G�A�[���a���Ȃ���|�{���܂����B���n�܂ł̑ؗ����Ԃ�3���Ԃł��B

�O���4���̑ؗ����Ԃł������A��ŐG���悤�ɁA�����̃������̔�����}�����邽�߁A�����3���ɒZ�����܂����B

����ɂ͂܂��A�ΐ����B���̎G�����m���Ɏ��n����ړI������܂��B������Y������ƁA�F�t�����������Y�����������A���B�����܂�悤�Ȃ̂Łc4���ł͒����ɓ����Ă���l�q������������ł��B

�^�}�~�W���R�̔|�{�ɂ́A�^�}�~�W���̈����ʂɑ��鑔�����̋����ʂ��A�O���4�{����5�{�ɑ����Ă��܂��B4�{�ʂł́A�a���s���C�����������̂Łc���͂�MET�̃��x���ł��ˁB

�^�}�~�W���R�́A�Q���Ԃɒ����u�����ƁA�I�X������ėL�����B�ɓ����Ă��܂��̂Łc�����MGP�����炷�����ɓ����܂��B

�^�}�~�W���R�̔|�{�́A�O��Ɠ�����600ml�̃J�b�v�ōs���A��23���ɕۉ����s���A�������ʂ̑�������^���A���ʂ̃^�}�~�W�����������A���̌��𐔂���MGP�Ƃ��܂����B�B

�����@�����Ɏ����܂��B

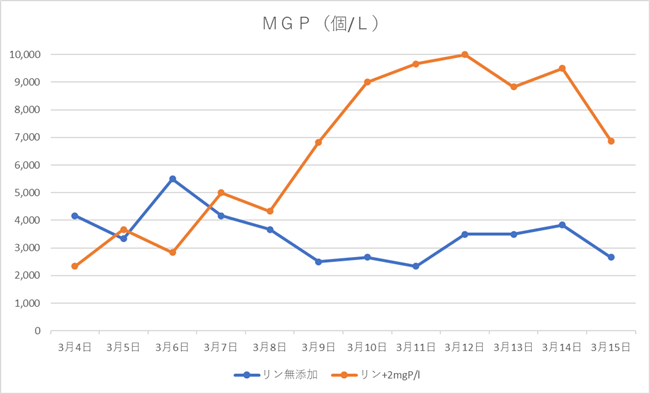

�������Ԃ�3/4�`3/15��12���Ԃł������A���̑O�ɏ[���ɒ�����v���Ԃ�݂��Ă��܂��B

��v�ɂ͍Œ�ł�2�T�Ԉȏ�͕K�v�Ȃ悤�ł��c����͔��ב��ނƃ^�}�~�W���R�o�����ω�����̂ɕK�v�Ȏ��ԂɂȂ�܂��B

�������Ԓ��̃^�}�~�W���R�̐��Y�ʂ́A���߂͍������Ȃ��������̂́A���Ղ��烊���Y���̕����傫���������Ă��܂��B

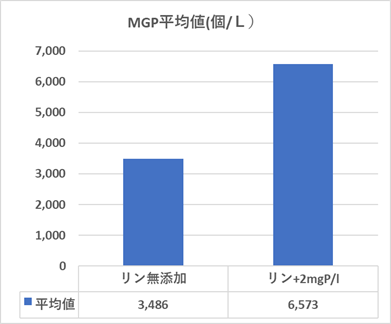

�^�}�~�W���R�̐��Y�ʂ̕��ϒl�����Ɏ����܂��B

MGP���ϒl�́A�������Y����3,486��/L�A�����Y����6,573��/L�ł����B�����Y���̕������Y�����1.89�{�����Ȃ��Ă��܂��B

�O��̃���1.0mg/l�Y���̏ꍇ�́A���Y�����1.35�{�ł����̂ŁA������������J���Ă��܂��B

��͂�A�����Y���͌����悤�ł��ˁB

�����Y���ʂ�2.0mg/l�ɑ����A���b�h�t�B�[���h��ɋ߂Â������ƂŔ��ב��ނ̉h�{�������܂�AMGP�������������̂Ǝv���܂��B

����3/9���_�ł́A�����r���ƈ����������^�}�~�W���R���̏�Ԃ������܂��B

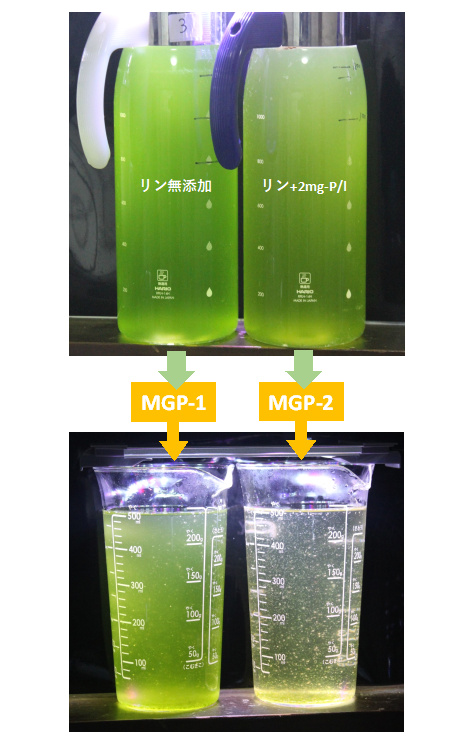

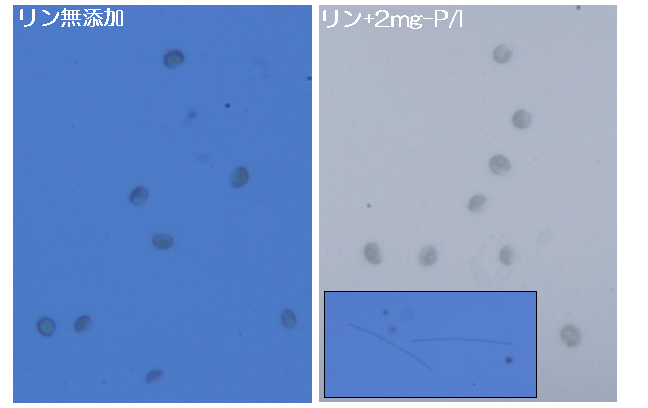

��ԏ�̑����r���̔�r�ł́A�����Y���Ɩ��Y���łقړ����Z���̂悤�ł����A������Y���̕����D�F�q�����F�t���ɂȂ��Ă��܂��i���̌����ɂ��Ă͌�q���܂��j�B

AGP�́ASS�̑�������Ă��Ȃ��̂ʼn��Ƃ������܂��A����قǍ��͖����悤�Ȋ����ł��B

���̉��̃^�}�~�W���R���̔�r�ł́A�������Y���̕����ΐF�ŁA�����Y���̕�����ⓧ���ɂȂ��Ă��܂��B

����́A�������Y���̕������̐H�c��������A�����Y���̕����قڐH�ׂ�����Ă��邽�߂ł��B

�^�}�~�W���R�̐����A�����Y���̕������������܂��B

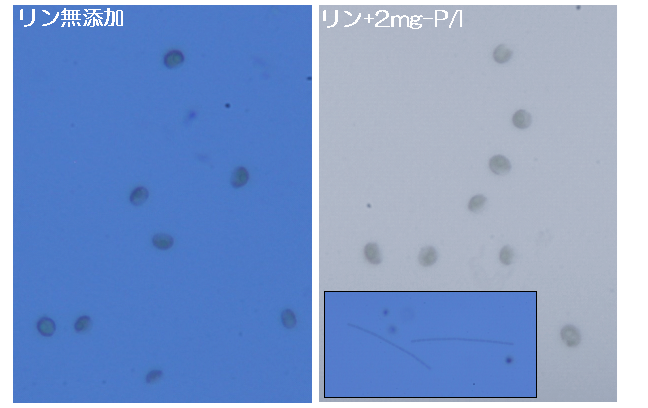

���ɑ����r���Ɉ�����G���̌������ʐ^�������܂��B

�����Ƃ��A�D�肵�Ă��鑔��͓����ŁA����̗Α��ł���A���炭�N���������Ǝv���܂��B�O��̃C�J�_���D��̏�Ԃ���ς���Ă��܂��B

�N�������̃T�C�Y�́A�����Y���̕�����傫���悤�Ȋ��������܂��c�s���m�C�h�����n�b�L�����Ă���悤�ł��B

�����̃������͗����ɍ������Ă��܂������A���̗ʂ̓����Y���̕��������A���ꂪ�����r�����D�F�q�����F�t���ɂ��Ă��錴���ł����B

�������̎ʐ^���E���̉��̘g���Ɏ����܂��B

�ǂ���������Y������ƁA���������o�Ղ��Ȃ�悤�ł��B

�������̓^�}�~�W���R�̉a�Ƃ��Ă̎��������AMGP�������܂��B

�������̔������������邽�߁A�@�������Ԃ�O���4������A�����3���ɉ����܂����c���ʂ͑�ł������A����͂ł��܂���ł����B

�ȏ�A�O��ƍ���̎����ŁA�����Y���ɂ��N/P��̉��P���AMGP�������邱�Ƃ��m�F�ł����悤�ł��B

�����������MGP�������Ă��������́A�L�Q�����ł͂Ȃ��A���������f�ɑ��ď��Ȃ�����N/P�䂪�������Ƃ�����������悤�ł��ˁB

��ʂɉ���������ł́A���f��胊���̕����������₷�����߁A���̕�������N/P��͍����Ȃ肪���ł��B

���̂��߁A����������̕�����̐����ł́AN/P��̍������ב��ނ��炿�Ղ��Ȃ�܂��B

���̌��ʁA�a�Ƃ��Ă̎����Ⴂ�ꎟ���Y���Ȃ���邽�߁A��ʐ��Ԍn�ւ̉e�����S�z����Ă��܂��B

�g���i�̐��̍\���Ɖh�{�o�����X�̊֘A�c���h�@�F ���ꌧ���i�Ί��Ȋw�����Z���^�[�������@��6��

���̕��ɂ��ƁA���i�̈ꎟ���Y����(���ב��ނ���)��N/�o���30�ł���A���b�h�t�B�|���h���16���������Ȃ��Ă��܂��B

���̂悤�Ȑ����ł́A�����̔Z�x�����߂邱�ƂŁA�����v�����N�g���̐��Y�ʂ𑝂��Đ��Ԍn�����������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

��c�`�p���A���������ɂȂ��Ă��܂��B

���ɁA�C��800ml+�����������iG8�j200ml+�푔200ml�̌v1.2L�ɁA������i�K�I�ɓY�����ĐÒu�|�{�������̂������܂��B

�F�t���́A�����������ł����A�����̓Y���ʂ������Ȃ�ɂ��Z���Ȃ��Ă��܂��B

�|�{���ꂽ����̓X�P���g�l�}���D�肵�Ă��܂����B

��ʂɁA�]���̃����ܗL�ʂ͗Α��Ȃǂ����������߁A�����Y���̌��ʂ��o�Ղ��悤�ł��B

���̎����ł��A�����̓Y���ʂ�������̂�A�X�P���g�l�}�̗ʂ������Ă��܂��c���炭�AEPA���̉h�{���������Ȃ��Ă���͂��B

�܂��A���������]����H�ׂ�J�C�A�V�ނ��A�����ܗL�ʂ̑������̕����A���炪�������Ƃ�������Ă��܂��B

�g�X�V���ȍ~�̐����j�b�`�����ɂ����鐶�ԉ��w�ʘ_�̑��ΓI�d�v���h�@�F �q��@�n�F�Ȋw����������Ɓ@�������ʕ�,����26�N5��23��

���̂��߁A��c�s�N���[���Z���^�[�ŕ������̃����Z�x�����߂邱�Ƃ́A��c�`�p�̌]����J�C�A�V�ނ𑝂₵�ċ��𑽂����邱�ƂɌ��ʓI���ƍl�����܂��B

���݁A�h�{���ފǗ��^�]�����Ă��鉺��������ł́A���f�����^�]�����Ă���ꍇ�������悤�ł��B

���ב��ނ́A���f�݂̂ł������܂����A���̏�ʂ̓����v�����N�g���𑝂₷�ɂ́A�����̑����^�]���K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����́A�����̔Z�x��2.5mg-P/�����x�ɂ܂ŏグ�Ă݂܂������A���ۂ̉���������ł��A���̈ʂ̔Z�x���グ�������ɂȂ�Ǝv���܂��B

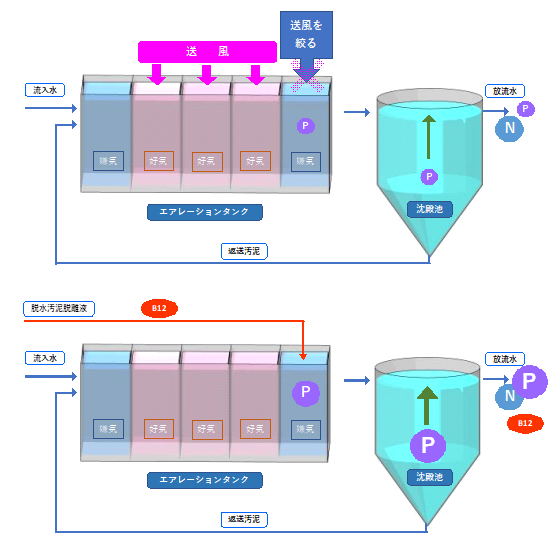

�������̃����������鐅�����^�]���@�����Ɏ����܂��i���f�������邽�߂̏ɉ��}���^�]��O��Ƃ��Ă��܂��j�B

�}�̏�̂��̂́A�ȑO���������̂ŁA�G�A���[�V�����^���N�̖��[���̑������i��A�ŏI���a�r�ł̃����̍ĕ��o�𑣂��Ƃ������̂ł��B

����ł��A�����̔Z�x�͂�����x�������܂����A���̓����̕��o�ɂ͉h�{�ƂȂ�BOD�����K�v�ł��B

�}�̉��̂��̂́A���̉h�{���Ƃ��āA���[�����E�����D�E���t�𒍓�������̂ł��B

����ŁA�������o�ʂ��X�ɑ������Ƃ��ł��܂��BBOD���͗��������ł��\���܂��A�E�����D�E���t��BOD�͂��Ȃ荂�����߁A�����悭�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�������A�����ŐS�z�ɂȂ�̂́A����BOD���ŏI���a�r�ɗ���A��������BOD���グ�Ă��܂����ꂪ�Ȃ����A�Ƃ����_�ł����c

�������D�̋z���\�͂͂��Ȃ荂���A�������[���ł̝��a�ɂ��ABOD�͏[�������ł���̂ő��v���Ǝv���܂��B

����BOD���̒����́A�������o��W����]����DO��Ɏ_�̏����ɂ��𗧂��܂��B

�܂��A�����������D��E�����Ă���̂ł���A���̒E���t�ɂ̓r�^�~��B12�����Z�x�Ɋ܂܂�܂��B

���̏ꍇ�A�������ɂ���B12���ڂ����Ƃ��ł��邩������܂���B

�C�ۂ̐���ɂ�B12�Y�������ʓI�������Ȃ̂ŁA�m���{�B��ւ�B12�����̂��߂ɂ��g�������ł��ˁB

���ۂɁA�G�A���|�V�����^���N���[�ɉ��D�����n�̕ԗ����𒍓����邱�Ƃ͊��Ɍ�������Ă���A����������Ǝ��s�^�]���n�܂��Ă��邩������܂���B

���̌��ʂ����҂���܂��B

�i2025.3�j