ジャイロホイ-ルホバ-クラフト

前作の宇宙戦闘機のジャイロホイ-ル(JH)を実際に応用したホバ-クラフト(HC)です。JHによる姿勢制御はほとんどが宇宙機に用いられています。ハッブル宇宙望遠鏡、チャンドラX線望遠鏡、ミ-ル宇宙ステ-ション等大型の宇宙機にはほとんど採用されています。しかしアメリカ製のものは信頼性にかけるようでほとんどの宇宙機で故障が頻繁に発生しております。新型の超電導型(?)をどこかの大学教授が開発、提案しているらしいです。一方、旧ソ連のジャイロダインはあまり故障していないみたいです。彼等のやり方からして、恐らく質量を増やし、回転速度を落とすやり方を採用してる可能性があります。本当はどうだか分かりませんが。地上では姿勢制御用JHの応用例は少なく、ほとんど知名度は有りません。しかし、HCには応用の可能性は大きいと思われます。HCの運動は、宇宙機と共通する点が多く、運動は慣性とエンジン推力の2つの影響が主なものです。車であれば、車輪が地面から受ける反作用力、飛行機であれば翼が空気から受ける反作用力があり、これが機体の姿勢制御を担っています。しかしHCはその両方とも姿勢制御に用いることはできません。ということで意外にも地上のHCと宇宙機には共通点があります。

宇宙戦闘機でも問題になったように、姿勢制御に推力偏向を使うか、内部回転を使うか、は突き詰めると、加速性を重視するか小回り性を重視するかで分かれてくると思われます。内部回転方式はそのための機構が必要となるので重量増は避けられません。推力偏向方式はこうしたことがないため、重量推力比が高く、同じエンジンであればより高加速が可能となる反面、機体を回転させようとエンジンをふかした場合前方方向への推力成分も同時に発生するため、小回り性が内部回転方式に比べ劣ります。たとえば宇宙作業艇が宇宙ステ-ションの外壁近傍で作業する場合、内部回転方式でなければなりません。推力偏向方式作業艇では恐ろしくて使えません。

HCは姿勢制御には主に推力偏向方式を使っています。大型のものになるとスラスタ-をつけているものもあります。HCを作業艇として使う場合はやはり内部回転方式が有利になるのでは?と考えて作ったのがこのジャイロホイ-ルホバ-クラフト(JHHC)です。採用例は私の知る限りありません。やはりこの技術の重要なポイントはいかにJHの重量を減らせるかにかかっていると思われます。HCは慣性で動く乗り物です。その重量が直接運動性に影響します。重量が軽いことが性能の第一条件となっているHCにはたしてJH採用の可能性はあるのでしょうか?さて、理論計算です。まず始めに最も基本的な概念から始めます。

角運動量保存則により、

I1*ω1 = I2*ω2 (I:慣性モ-メント ω:角速度 1:JH 2:HC) (1)

単純化のため、HCとJHは質量が均等分布した円盤状であるとします。

(1/2)* m1*(R1^2)* ω1 = (1/2)* m2*(R2^2)* ω2 (m:質量 R:半径)

変形して

⊿ω1 = ((m2/m1)*(R2/R1)^2)*⊿ω2

となります。今、HCの直径を3m、重さを200kgとし、20rpm(3秒で一回り)させたい場合には、重さ10kg直径60cmのJH回転体(3DCGでは互いに反転している2枚の回転体となっています)の角速度をどれほど変化させればよいのでしょうか。上式によると、10000rpmとなります。この数字は実現可能に思えます。

上の式から読み取れる重要な点は、JHの重量を減らすには①JHの直径を増やす②JHの回転数変化量を増す の2つが考えられますが、①の方が二乗で利いてきますので、まず如何にJHを薄っぺらく作れるかが決め手になるという点です。

あと、HCの方もマスの集中化、直径の減少を図ればJHにかかる負担を軽減できるでしょう。ということで十分にJHHCは実現の可能性があると思われます。

JHにはどのような機構が必要なのでしょうか?私は機械については全くの素人なので、アイデアだけで考えてみます。まず、互いに反転している2個の回転体を上下に配置します。この回転体はモ-タ-兼発電機で、JHからトルクを得る方法として、回転させたい方向に回転しているJH回転体にブレ-キをかけトルクを得、得られた電力で反対方向に回転しているJH回転体をさらに加速することで反トルクを得るとします。これはJH回転体とHCを弾性衝突させ、エネルギ-の損失なしにHCの回転を実現させるための方法として1つの案として考えました。さて、こうのような機構を使ってさらに具体的にJHHCの理論計算を進めます。

JH回転体(1個当たり) 直径:70cm 重量:8kg

JH出力:1KW程度(電力回転変換) 回転→電力エネルギ-変換効率:80%(逆変化も同じ)

JH最大回転数:1600rpm

JHトルク特性:始動トルク65N・m τ(トルク)=始動トルク-(始動トルク/最大回転数)*ω

HCエンジンに取り付けたJH電力供給用発電機:400W

JHと関連機器総重量:30kg(HC全重量の1割)

HC 有効直径:2m(HCを質量均等分布の円盤状として見立てた場合。実際の直径が3mであってもマスの集中でこれぐらい は実現可能とします)

重量:300kg(JH含む)

目標回転数(旋回性能):10rpm(3秒で180度回転)

弾性衝突の場合、角運動量保存則に加えて、運動エネルギ-保存則も成立します。

(1/2)*I1*ω1i ^2 = (1/2)*I1*ω1f ^2 + (1/2)*I2*ω2f ^2 (i:衝突前 f:衝突後) (2)

HCの初期角速度は無いとしていますので、ω2i=0です。これと(1)式により、

ω1f = 〔(I1-I2)/(I1+I2)〕* ω1i (3)

ω2f = 〔(2* I1)/(I1+I2)〕* ω1i (4)

が得られます。上記条件で計算するとI1=0.49、I2=150となり、

ω1i = 160.78 (rad/s) (1535.5 rpm)

ω1f = 159.73 (rad/s)

となります。HCの慣性モ-メントI2がJHのI1に比べて圧倒的に大きいため、JHは衝突によりほぼ同じ角速度で反転します。回転エネルギ-は

E = (1/2)*I *ω^2 (5)

E1 = 6333.3 J

E2 = 82.7 J

であり、衝突によるエネルギ-はJHとHCで大きく偏在しています。この比は、JH:HC=76.5:1です。これはHCの回転に使えるエネルギ-が全エネルギ-の1/76.5しかないことを示しています。このことはいかに慣性モ-メント比(JH:HC)が重要であるかを示しております。この比が大きければ大きいほどHC回転に使えるエネルギ-が飛躍的に大きくなるため、JHの慣性モメントはできるだけ上げて、HCはできるだけ下げることが第一に必要となります。

さて、以上の弾性衝突が瞬時に起これば、HCは目標の10rpmで始動から回転するため、3秒で180度回転できます。しかし、JHは出力が限られた電動機により駆動されるため、こうはいきません。180度回転にどれほど時間がかかるのでしょうか?この問題にJHHCの回転性能の全てがかかってきます。ではいってみましょう。

弾性衝突間の現象を記述するには、トルクの概念をいれればいいので、

RAD=RAD0 + ω* t (RAD:回転角 ω:回転数 t:時間) (6)

ω =ω0 + α* t (α:角加速度=τ:トルク/I:慣性モメント) (7)

τ = b - a* ω(JH) (b:始動トルク a:(始動トルク/最大回転数) ω(JH):JH回転数) (8)

これを短時間(0.1sec)間隔の逐次計算としてエクセルで表計算させました。(べつのやり方として関係式をくみあわせ、得られた微分方程式を解くやり方がありますが、私の知識では解くことができませんでした。それにこのやり方の方が回転角-時間、トルク-時間のグラフを得られるため簡単で多くのメリットがあります。) さて、上記条件での結果は

180度回転に4.2秒

でした。やはり3秒よりは長いものの、実用にならないほどの数字ではないような気がします。(希望的観測でしょうか?)

3秒にしたければ最も手っ取り早いのはJHの最大回転数を3000rpmに引き上げ、弾性衝突させればOKです。あと、最大トルクは意外と重要ではなく、130を80N・mに落としても4.8秒と0.6秒長くなるだけです。JHの最大トルクは、モ-タ-直径の増大と多極化で実現可能と思います。構造は最近の洗濯機に使用されているものが使えるでしょう。本当はJHとHC慣性モメントを変えられれば一番効くのですが、上記条件より改善させるのは難しいんじゃないでしょうか?ちなみにJHの慣性モメントを1.5倍にすると、3.6秒になります。しかし質量をHCの一割に抑えるため、できることは有効直径の増大しかありません。70cmは十分大きいため、これ以上にできるのでしょうか? これらの疑問に回答するにはあまりにも私の機械に関する知識が不十分なためこれ以上考察することができません。できれば機械に詳しい人により詳細で具体的な検討をしていただきたいものです。

【一般化】

が、しかし、上述の計算はあくまでHCの回転方向が事前にわかっており、JHの片方を回転方向に全力回転させておき、もう一方のJHを停止させておくという最も理想的な条件での計算でした。一般的なHCの回転の方向は事前にわからないため、HCをどちらの方向にも回転できるようにしなければなりません。これには、各JHを最大回転数の半分に回転させておく必要があります。そしてHCを回転させたい方向に回転しているJHを制動発電させ、得られた電力で逆回転しているJHをさらに加速します。そしてなおかつ、HCが90度まで回転したらこの手順を反転させて今度はHCの回転にブレ-キをかけなければ180度で停止させることができません。・・・やっと届いた180度4秒台が再び遠ざかりつつあります。しかし事実は知らなければなりません。さてこのためJHHCの条件を上記のものから一部変更します。

JH変更箇所 JH最大回転数:3000rpm

JHトルク特性:始動トルク(65/2=32.5N・m τ(トルク)=始動トルク-(始動トルク/最大回転数)*ω

HC変更箇所 無し

JHの回転数を変化数が1500rpm取れるようにすると最大回転数が3000rpm必要になります。それに応じて恐らく電動機の極数を減らさなければならないでしょうから、トルクはそれに応じて半分としました。さて、表計算からわかった結果は、

180度回転に6.9秒

でした。・・・ぐううう・・・これが事実なのか・・・。認めたくないものの仕方有りません・・・。

しかし、楽観的にみれば機械に全く素人の考えですので、おそらくこれまでの計算には穴が沢山あるでしょう。各設定値も知識が無いためかなりいいかげんに決めました。中にはうれしい誤算もあるかもしれません。(逆もまた十分ありえますが・・・) また、HCの方もファンに直結された方向舵も同時に回転に利用すれば回転時間を短縮できるでしょう。回転体の弾性衝突機構に電動機を用いるよりよいものがあるかもしれません。このペ-ジをご覧になられている方、もし良いアイデアがありましたら再計算してみませんか?私が使ったエクセルのシ-トなら言っていただけたらメ-ルで送りますので。

さて、ここでJHHCとJHHCからJHを取り外した通常型のHCとの旋回性能の比較をしてみました。エンジンは45馬力とし、1馬力当たり2.05kgの推力を得られるとすると、92.25kgの推力となります。HCを旋回させる場合ファンに取り付けた方向舵を40度切るものとすると、ファン推力の回転方向成分は92.25kg×SIN40°×0.9=53.37kgとなり、(0.9は効率です。勝手につけました。)HC重心回りのトルクは53.37×1.5m=80N・mとなります。これはJHの始動トルクの設定値の75とほぼ同じ力です。さてHCの180度回転に要する時間は、

通常型HC 5.2秒

JHHC 6.9秒 (JHのみ使用)

JHHC 4.0秒 (JHに加えて通常型と同じファン推力を回転に用いた場合)

となりました。 通常型の旋回にはスカ-トの接触抵抗も利用されるため、速度が速い場合には上の値よりも早くなります。恐らく4秒以下にもできるでしょう。となると高速旋回性能ではもはやJHHCは通常型に太刀打ちできません。HC自体の重量も一割増しですし・・・。しかしこのJHHCの存在意義はHCの低速での操作性の改善にあるため、これは問題にはなりません。つまりレ-ス艇ではなく、作業艇を目指しています。この視点で見るとJHHCは通常型にはない有利な特性がいくつかあります。

HCが非常に低速なとき

①旋回半径が小さく、旋回速度も速い

②速度0でその場で回転できる

③JHとファン方向舵を独立して操作することにより、斜め前方への平行移動が可能

④得られる最大トルクは通常型の2倍

これらの特性は狭い場所での作業にはかかせないものです。「低速での小回り性」こそJHHCの特徴と言えます。

このように見てきますと、JHはHCから取り外しの可能なオプションとした方が良いい気もします。作業性が重視される場合にはJHをつけて、高速性や運搬が重視される場合にはJHを外します。

あと、補足ですがJHの回転制動発電→電力→駆動変換には効率に上限があります。JHの設定では制動発電→電力変換と電力→駆動変換の効率を0.8としてありますので、HC180度タ-ンの全効率は、0.8^4=0.41となります。各JH間を移動するエネルギ-は表計算より、10143Jなので5984Jの損失が出ます。これをエンジンに直結した400W発電機で補給するのに15秒かかります。これは1タ-ンしてから15秒間はJHを使用できないことを示しています。しかし普通タ-ン後はエンジンをふかして直線加速するので、これぐらいは許容範囲だと思います。チャ-ジ時間を減らすのであれば発電機容量を増やせばよいでしょう。(もちろん重量が許す範囲内であればの話ですが。)400Wは、45馬力エンジンの約12%の出力です。

これは”進行方向プラットホ-ム”です。風見鶏にライトと大気速度測定用のプロレラとCCDカメラが取り付けてあります。CCDカメラは操縦者に進行方向の画像を見せるためのものです。安全のため夜間走行はほとんどしないはずなので、ライトは余分かもしれません。風が強いときには進行方向に向かないかもしれませんが、そのような状況の時にはHC自体が運用不可能だと思われます。

JHHCの操縦は、座席わきのレバ-で方向舵を、ペダルでJHを操作することで行います。

HCを作業用として使う場合、やはり騒音対策が必要でしょう。飛行機やヘリコプタ-に使われている騒音防止技術もHCに応用できるでしょう。

コントロ-ルモ-メントジャイロ(CMG)ホバ-クラフト

国際宇宙ステ-ションやミ-ルの姿勢制御に使われていたにはリアクションホイ-ルではなく、CMGとよばれる大容量角運動変換機でした。最近読んだ本にようやくその原理が書かれていたのでやっとわかりました。ということでJHは宇宙ステ-ションの姿勢制御には用いられていません。上記のJHHC文書読んでくれた方本当にすみません。いつもどおりの先走り勘違いがまた出てしまいました・・・。CMGの原理は回転しているコマの回転面に力を加えてもなかなか動かないことを利用して大トルクを引き出すという物です。宇宙ゴマを傾けようとすると意外に大きな抵抗力がありますよね。あの力を利用しているわけです。

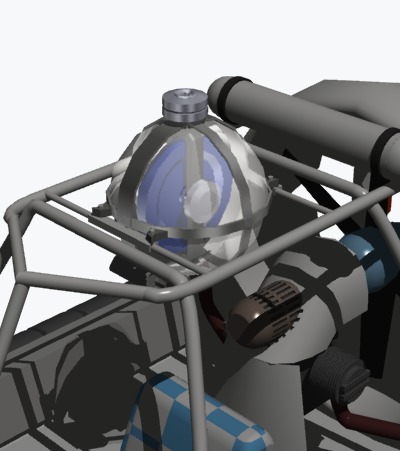

このCMGを利用すればJHHCよりも軽量で回転性能の良いHCができるのでは・・・と考えて作ったのがこの図のCMGHCです。・・・ううう・・・

かっこ悪い・・・。透明に透けている球がCMG本体です。ヨ-軸周りのみの制御用ですので1軸CMGとなっております。ちなみにISS用のは2軸です。内部のホイ-ルは絶えず一定の速度で回転させておく必要がありますのでそれ用のモ-タ-が取り付けられています。ホイ-ルと回転用モ-タ-はジンバルに取り付けられており、球の天辺にはこのジンバルを駆動するためのモ-タ-があります。ジンバルの回転範囲は0から90度です。角運動量変換はこの角度範囲で終了するのでこれ以上CMGを回転させてもトルクを得ることはできません。さて理論計算です。

CMG回転体 直径:50cm 重量:7kg

回転数:7000rpm

ジンバル回転速度:10rpm 手でハンドルを回すようにCMGを回してもいいですね。

ジンバル回転範囲:0から90度 ただし対地上角。対機体角ではありません。

上記条件で得られる最大トルク=ホイ-ル慣性モメント×ホイ-ル回転速度×ジンバル回転速度×COS(ジンバル-機体角)

=168Nm!!!うわ--すげ----。(JHHCの最大値155(ファン推力入り)と比べて下さい。)

JHと関連機器総重量:15kg(HC全重量の5%)

HC 有効直径:2m(HCを質量均等分布の円盤状として見立てた場合。実際の直径が3mであってもマスの集中でこれぐら

いは実現可能とします)

重量:300kg(CMG含む)

さて計算結果は・・・・180度回転に3.6秒!!!いや---本当か?これ。乗ってる人間大丈夫だろうか・・・。

完全にJHHCを上回る高性能です。しかもホイ-ル重量に限れば半分です。ウ-ンこれは実用化できるかも・・・。