宇宙戦闘機2 突撃茸

宇宙戦闘機。この心を揺さぶるマシ-ン。宇宙空間の無限ともいえる広がり、そしてそこで行われる戦闘。高エネルギ-と地上では考えられない速度・・・そして絶対的な孤独と三次元自由度。いままで実際に作られた事の無いこの宇宙戦闘機なるものになぜここまで心がとらわれるのか?ちょっと考えると不思議なものです。人間は自分の精神的肉体的内部の物事をそのものとして認識するのではなく、より分かりやすい対象として全く関係の無い外部のものを内部のもの事の象徴として捕らえる事があります。この宇宙戦闘機は実物が存在しないという点でまさにこの心理的な象徴物であると言えるといえます。ではいったい何の象徴なのか?それは独立自我でしょう。何者にもよらず全ての決定を自分で下し、下した意思決定に反する全てのものを排除できる戦闘能力。そこには究極の自由とそれに伴う本質的な孤独があります。誰でもどんな人でもこの独立自我をもつ権利があり、だれでもそれを妨害できる権利はありません。作家谷甲州の描く宇宙戦は実は独立自我の戦いに他ありません。作者は宇宙に行ったことはないし、宇宙戦をを見たわけでもないのですから。この作家の実際に体験した青年海外協力隊参加、命をかけた登山などの体験はまさに独立自我の獲得に伴う戦いであり、それゆえこの作家の描いた宇宙戦が多くの読者の心をとらえる本質的な理由がそこにあります。つまり谷甲州は宇宙戦という形で本人の経験を表していたわけです。

さて、では魅力のある宇宙戦闘機を作るには、そういった象徴をどれだけ多く取り込めるかが決め手になるのでしょうか?たしかに前作の宇宙戦闘機はどう見ても人間に近い形をしています。頭や胴体や手のようなものがありますし。ワレキュ-レの前端部だって明らかに”顔”の形しています。・・・・でもそうしたら人間の形に一番近いガンダムやザクが一番いい形の宇宙戦闘機になってしまうんじゃないでしょうか?確かにお子様には受けはいいようですが、ちょっと年を喰ってきますと、現実というものが見えてきますので、明らかに不合理な形は受け付けなくなります。こういった人たちを満足させるには、現実の技術を取り入れだましつつ実は象徴の塊であることが必要となります。心理的象徴と現実の技術というまったく関係の無い要素をどれだけ高度に取り入れ、融合させていくかが心をとらえる宇宙戦闘機を作り出す秘訣といえるでしょう。

ではここで心理的象徴をいっさい無視して技術のみで宇宙戦闘機を作ったらいったいどうなるのか?と疑問が出てきます。・・・これはもう一番肝心なものをなくしてしまって、人工衛星のような無味乾燥な魅力のかけらも無いものになるんじゃないか・・・・。多分そうなると思います。しかしものを作る側から見るとどうしてもあやしい心理的象徴などまったく取り去った完全に合理的なものを作る誘惑に強烈に引かれます。ステルス機に一種独特の魅力があるように、原子力潜水艦にあやしいパワ-を感じるように、宇宙戦闘機にも新たな独自の魅力が生じるかもしれません。宇宙戦闘機という夢をこなごなに打ち砕く完全リアルタイプ。やってはならないこの行為。満足するのは作った本人だけ・・・。

ここでは一切の外形的なかっこよさを全て排除して技術的合理性のみで宇宙戦闘機を作ってみようと思います。機能美こそが美の本質で本当にあるのなら必ずや満足できるものができるはず・・・・と期待しつつ、ではいってみましょう。

① 設定

戦闘形態:基本的に前の宇宙戦闘機で書いた形態をそのまま採用します。偵察機郡、攻撃機郡、戦闘母艦と護衛艦の順で距離(数十万km)をとって配置し各部隊は戦闘母艦の作り出した速度で移動します。偵察機が観測した敵の戦闘母艦に攻撃機が攻撃をしかけます。攻撃は誘導機動弾頭付きのミサイルで行われます。(残念ながら谷甲州の爆砕破片弾頭は計算すると不可能なくらい重くなるため採用できません)戦闘のあいだは母艦は発見されないよう身を潜めています。もし戦闘が母艦同士で行われる場合は艦載機同士の戦闘も生じます。この場合対艦攻撃用のミサイルを使用するのはなるべく避けレ-ザ-で攻撃します。

艦載機に求められる能力:艦載機、特に攻撃機に求められるのは派手な格闘能力でもなければ突出した速度性能でもありません。重要なのは、

敵に発見されずに敵戦闘母艦を攻撃できること

なのです。これが理想です。敵に発見されないにはあらゆる電磁波(赤外線や電波など)を発生しないこと、敵のアクティブセンシングに対するステルス対策を持つこと、が必要です。この点に限れば攻撃型原潜に近い性格を持ちます。しかし現実にはまったく発見されないで攻撃できることはよほどの幸運が無ければ無理でしょう。しかし少しでも発見されるのが遅れればそれだけ有利になりますのでやはりステルス性能が重要になります。このステレス性能には機体から発生する赤外線やその他の電磁波の遮蔽、太陽光の乱反射を防ぐこと、敵のレ-ザ-(レ-ダ-用あるいは攻撃用)に対する防御、レ-ダ-波に対するもの、などが含まれます。もちろん攻撃可能な位置に移動できる機動性は最低限必要ですが、その向上のためにステルス性能を犠牲にできるほど重要ではありません。例えば、ミサイルの機動弾頭に高度なステルス性能をもたせれば、超高機動でステルス性能を無視した攻撃機も可能でしょうが、やはりあまりスマ-トとはいえないやり方でしょう。弾頭処理に十分な時間を防御側に与えてしまうからです。

また、レ-ザ-慣性核融合エンジンが実用化できているという事は、少なくても実用に耐える超電導材料が開発されている必要があります。これなしでは航宙艦自体有り得ませんし、したがって宇宙戦も生じません。未来の世界では超電導の固体物理学が解明されており、その製造方法も確立されています。ちょっとここでひねりをきかせて、その結晶化過程は無重力下でしかなしえないものとします。となると超電導材料は宇宙空間でしか生産できないことになります。未来の世界では核融合発電が行なわれており、必要エネルギ-の相当の部分をまかなっています。そうなると超電導材料の生産を行なう宇宙工場は、とても重要になります。宇宙開発の主要な原動力になります。また、また、戦争が生じた場合は戦争の勝敗を決する戦略目標になるでしょう。宇宙戦闘機は戦闘母艦を持たずとも、この様な地球近傍の宇宙工場の攻撃にも使用されます。

② 機体概要

エンジン 形式:核分裂型原子力エンジン(発達型回転流動ベッド炉形式、宇宙戦闘機用には最も適すると思います)

推進剤:水素 H2

炉内温度:3000K(え?ムリ?いやいや、未来のス-パ-技術で可能となってます。本当は液体燃料炉心としたいところですが・・・)

排気速度:約15km/sec( 同上 )

最大推力:40t

機体 乾燥重量:40t

推進剤重量:60t(標準重量。増加タンク追加可能) 15tタンク4個

姿勢制御 2軸コントロ-ルモ-メントジャイロ(CMG)4個 ホイ-ルは二重反転超電導型で電力貯蔵場所としても機能するウルトラタイプ

ヒドラジンスラスタ-

センサ- 索敵用長距離センサ- 赤外線-可視光 望遠鏡 3mミラ- 有効探知距離12000km(エンジン稼動中の目標を除く)

戦闘母艦はレ-ザ-慣性核融合推進を採用しています。エンジン稼動中はとんでもない熱量を輻射しているはずです。イメ-ジとしては光と熱の塊でしょう。これはもうどんな距離でも発見されてしまいます。それゆえ戦闘中はエンジンを消火しているわけですが、再点火に要するエネルギ-は膨大です。これをいったいどういう形で貯蔵するのか・・・。核分裂原子炉+エネルギ-貯蔵装置(超電導コイルまたはフライホイ-ル等)を備え付ける余裕が本当にあるのでしょうか・・・。谷甲州の外惑星連合クル-ザ-”サラマンダ-”はこの余裕はなく、エンジンは再点火できないものとして設定されています。このためエンジンは絶えず運転しなくてはならくなっています。戦闘母艦はもちろんこんなことは許されないのでこの再点火装置をもっています。 実はこの再点火装置の非発見性がとても重要で、完全に遮蔽することが難しいものでもあります。

追尾用近距離センサ- 赤外線センサ-

CO2赤外線ドップラ-レ-ザ-レ-ダ:(敵速度の測定はオングストロ-ム単位での波長測定ができるとした場合です。それができたにせよ大まかな敵の速度しか分かりません。火器管制にはこれから得られた速度の情報は使用できません)

レ-ダ- フェイズドアレイ式 有効探知距離 700km (戦闘にはほとんど使用できません)

放射線センサ X線 ガンマ線 α線 等 (ニュ-トリノや重力波検出は艦載機にはできません。宇宙船だってできないかも)

攻撃レ-ザ- COIL(活性酸素-ヨウ素化学レ-ザ-) 3mミラ- 有効射程距離10000km

通信レ-ザ- 波長可変式半導体レ-ザ-

電力システム 発電 原子力エンジンに取り付けられたタ-ビン電動機型発電機

燃料電池 液体酸素-推進剤水素

電力貯蔵 ウルトラCMG

対艦攻撃用ミサイル

固体化学燃料

ホ-ミング形式 赤外線自己誘導 または 母機からのレ-ザ-誘導

機動弾頭 運動エネルギ-弾頭 または 核弾頭(オプションとしてX線レ-ザ-発振器を装着、これがもし軽ければ常時装備し ます。しかし反射鏡や反復光学系を原理的に持つことが不可能なので、遠距離射撃は不可能です。核爆発のエネル ギ-をある程度収束させて敵に投射するぐらいに考えた方がいいでしょう。しかし核爆発のみよりは長距離の有効射 程を持ちますので軽ければ非常に有効になります)

③ 作成

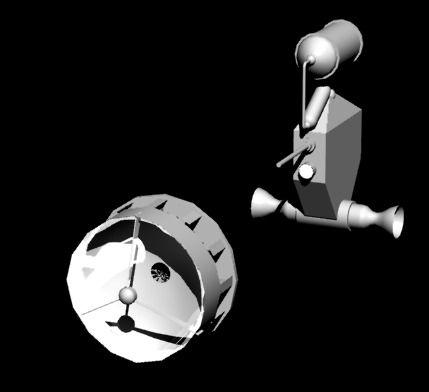

・CMG

二軸制御のウルトラCMGです。ISSにはウルトラでない通常型が4個Z1トラスに取り付けられています。このCMGのホイ-ルは、うまくやれば電力貯蔵用のフライホイ-ルとしても使えそうです。宇宙戦闘機ではさらに超電導型とし、高回転高効率になっています。これを機体の中央部に4個配置することにより、3軸すべての回転を制御できます。飽和解除にはスラスタ-を使用します。ホイ-ルは二重反転式となっており、充電、放電時のトルク発生を防いでいます。

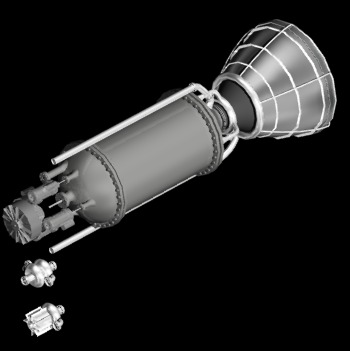

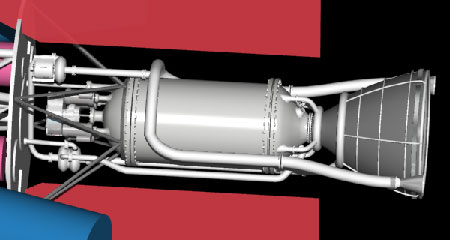

・核分裂型原子力エンジン

この回転流動ベッド炉形式は、内部に回転する燃料ペレット保持器があるため、このトルクを相殺する仕組みが必要となります。今のところタ-ボポンプ排気の推力線をずらすことで反トルクを得ようと考えています。でも、エンジンを2基にする方法もありますね・・・あんまり複雑にしたくないのでやりたくはないですが。

次は攻撃用レ-ザ-COILの作成です。このCOIL、B747に積まれてまもなく実験に入るようです。実用段階に入っているレ-ザ-の中ではもっとも出力、効率等の点で優れています。ただ、パルスレ-ザ-ではないため、連続照射が必要になることが難点ですが。また化学レ-ザ-であるため発電機などの補機類が大幅に省略できるため軽量です。・・・ただ本当に宇宙戦闘機に攻撃用のレ-ザ-が必要かどうかは自信がありません。レ-ザ-の射程は約1万kmしかないため攻撃できる機会は少なく、命中させるには信じられないほどの照準精度が求められます。また、COILであれば防御手段も簡単にとられてしまいます。こう考えてくると機体に取り付けるよりは、爆発発電機と組合した簡易レ-ザ-発信機の弾頭をミサイルで敵の近くまで接近させて攻撃した方がいい気もします。これを突き詰めると核弾頭+X線レ-ザ-発信機となるわけですが。しかし・・・X線レ-ザ-の収束性はいいんだろうか?実際の有効射程はどれほどなんだろう?多分アメリカでは実験されてるのでしょうが公開されていません。まあ宇宙空間以外では使用できませんのでいまのところ具体的な必要性はないわけですが。一般にX線レ-ザ-は防御不可能と言われていますが本当にそうでしょうか?確かにあらゆる物質に吸収されて分子構造を破壊するわけですが、例えば水のような吸収剤をレ-ザ-に向かって噴霧したり、吸収剤の縦を機体から少し離して置けば吸収剤は破壊されますが機体自身の防御は可能となると思われます。でも元素によって特定吸収波長が違うためある程度敵のX線発生物質の特定が必要ですが。

実物の図面が無い為想像力を駆使して作りました。形大きさともに全く自信ありません。ヨウ素活性酸素反応容器の排気ノズルはトルクを発生しないよう2つのノズルを対向させています。反応容器の上にある2つの円筒状のものは活性酸素発生器です。ミラ-は直径3mで可動式にできる余裕は艦載機にはありません。機体への固定式とし、敵への指向には機体ごと回転させます。しかし作れば作るほどにこんな大掛かりな装置を載せる余裕が艦載機にはとても無い気がしてきます・・・しかし戦闘機でも似たような議論はされたことがあり、ミサイルがあれば機関銃は必要が無いと言われました。しかし汎用性の点で機関銃は結局は必要で最新鋭の機体にも搭載されています。ということで宇宙戦闘機にもレ-ザ-を搭載します。

次はレ-ザ-レ-ダ-用のCO2レ-ザ-の作成です。CO2レ-ザ-は波長が約10マイクロメ-タ-の赤外光であるため、反射光の受信を追尾用赤外線センサ-で行なうことが可能です。また、現在産業加工用レ-ザ-の主力であり、高出力と信頼性を兼ね備えています。レ-ダ-用レ-ザ-といえども大遠距離では高出力が求められますし、ある程度の出力ですと敵のセンサ-攻撃も可能となると思われます。また、レ-ザ-の中では比較的長波長ですので、敵との相対速度が100km/sec以上の場合100km/3*10^8(光速度)=0.3×(1/1000)でこれに10μmをかけると3nmほどの波長のずれが生じることになります。これを測定することができれば敵速度のおおよそがドップラ-効果から分かることになりますが少なくてもオングストロ-ム単位の波長測定が必要でしょう。実際可能なんでしょうか?

CO2レ-ザ-は産業用と同じく連続軸流型とします。これもまた実機の写真がないため想像力を駆使して作りました。これ以上の解像度は実機を組み上げるととても重くなるためこの程度で止めときます。機能を最小限表現できればそれでいいと思います。余分なものは完全に排除していきます。

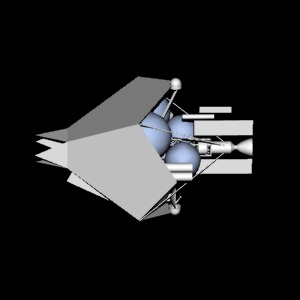

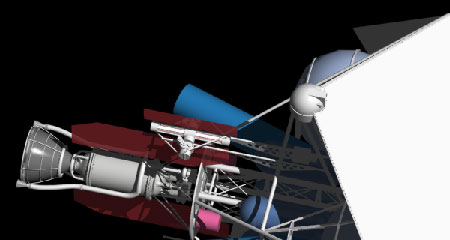

・全体配置

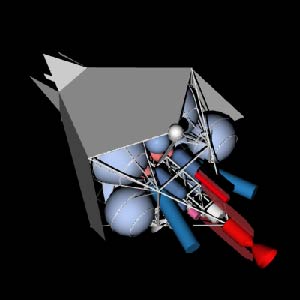

なにコレ?言わないで下さい・・・。全ての要求を満たすとこういう形の配置になります。やはり最初の予想通りなんとも言えない形になりました。機体前部のかさのような4枚の板は鏡面で、光学的なステルス機能と対レ-ザ-防御機能および機体の熱輻射の遮蔽を主目的としています。太陽光の反射方向を限定することで乱反射を防ぎます。また、敵レ-ザ-レ-ダ-の走査にも探知され難くなります。また、最も重要な赤外線の遮蔽については、約60度の角度内であればかさの中に機体の全てが覆われるようにしてあります。かさの2箇所の開口部は赤外線望遠鏡と攻撃レ-ザ-のミラ-の窓で使用時に開きます。機体の後半部は核エンジン、放熱板、CO2レ-ザ-等の熱輻射源をまとめてあります。機体の上下にある小さなこぶのようなものは機動レ-ザ-砲塔で敵の機動時の追尾とレ-ザ-通信を行ないます。CO2レ-ザ-はこの上下の機動レ-ザ-砲塔にレ-ダ-用として、また攻撃レ-ザ-ミラ-に照準用として光学系を通して発振します。機体の中心部には4個のCMGがあります。水素タンクは大が4個、小が2個あります。これからこの配置図に従い部品を取り付けて行きます。

レ-ザ-燃料や燃料電池、酸素タンク等を配置して見ました。2基のミサイルは射出が可能なように長軸が機体の重心付近を通るよう斜めに取り付けました。こうしないと射出時に機体が回転することになります。レ-ザ-燃料や兵装等の使用に伴い機体の重心位置が移動しますが、4個のメイン水素タンク間の推進剤移動で機体の中心に重心が来るよう調整します。2個の小さめの推進剤タンクは増槽で、必要に応じて取り付けます。

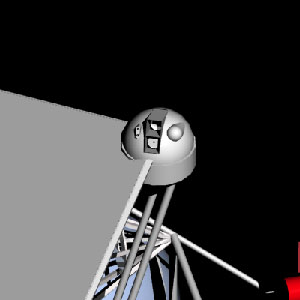

機動レ-ザ-砲塔です。レ-ザ-ミラ-、赤外線センサ、レ-ザ-リフレクタ-、外部目視用カメラ等取り付けられています。この砲塔は敵の追尾用で上下の2個で完全な全周観測能力があります。また、ぐるぐる回りながら迎え角を変化させることで全天の捜索、警戒を行なえます。

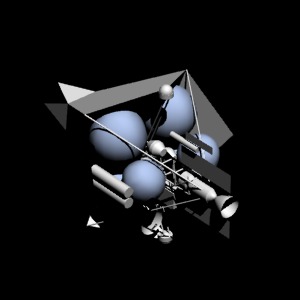

・エンジン据付

エンジンと補機類を付けました。左端の遮蔽板の右側に補機類があり、上がタ-ビン発電機、中間がエンジン補機、下が推進剤タ-ボポンプになります。むき出しの原子炉ですから近寄りたくないものです。

・CO2レ-ザ据付

CO2レ-ザをレ-ザ-レ-ダ-用として採用したのは、赤外光であり、赤外線センサを受光器として使用できること、大出力を得られやすく大気による吸収も気にしなくてもいいこと、実用性が高いことが理由です。レ-ザ-発振部は赤外光をまき散らすため遮蔽版でセンサ-を守る必要があります。

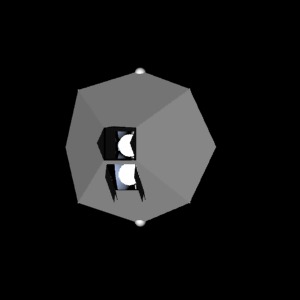

・レ-ダ-据付

かさの端から突き出ている4枚の面がフェイズドアレイレ-ダ-です。折りたたみ式で電子走査と合わせて全周観測能力があります。有効探知距離は一応1000kmです。戦闘時には近接戦闘または防御用にしか使えません。でもやはり必要なものでしょう。たとえ1000km先に突っ込んでくる弾頭を発見しても相対速度が100km/secであれば10secほどの対応時間が取れますので防御手段を講じることができます。

(H15/6/1更新)