酒田市の新井田川流域には、農集が点在しています。これらの農集と放流先の水路は、別ページで説明しているように生物生産の拠点として捉えることができます。

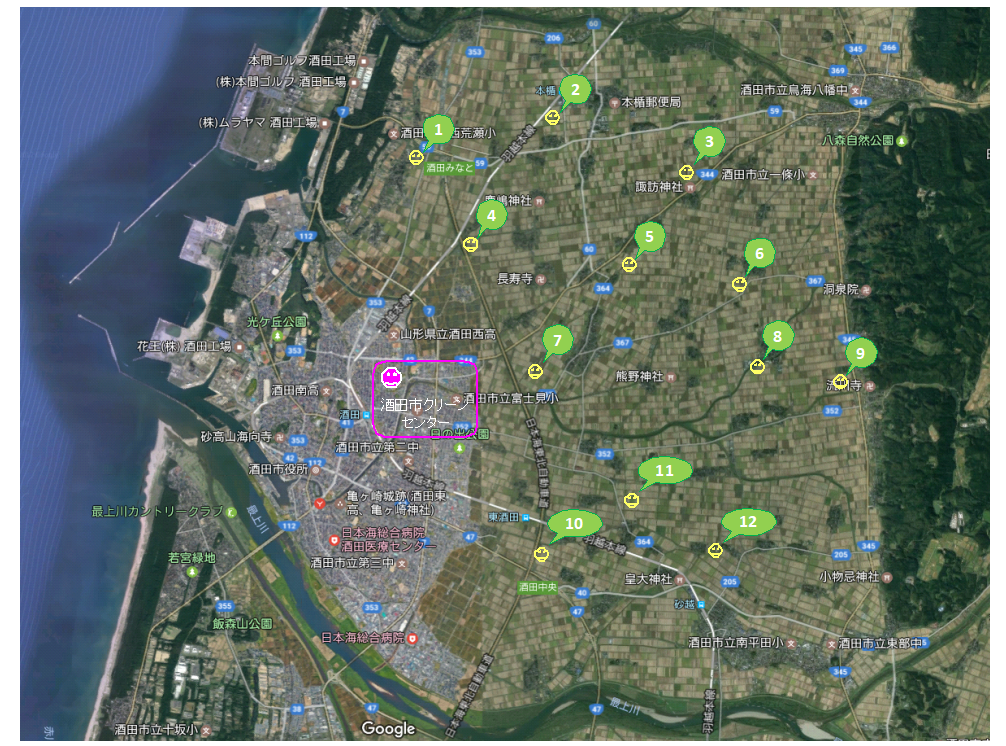

下に農集の配置を示します。計12か所あります。

農集は新井田川の流域にまんべんなく配置されており、これらを使って生物生産すれば、水路及び支流を有効に利用することができそうです。そしてそれらは、全て新井田川を下り酒田港湾へ流れ込むことになります。

農集は、JURUS〇型で指定される型式で、多種多様な水処理方法を用いています。これによって生物生産特性が変わります。

以下に新井田川の流域にある各農集の紹介をします。施設概要は酒田市上下水道部の“酒田市の下水道 平成29年度”を参考にさせていただきました。

① 西荒瀬 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口1,089人

② 本楯 回分式活性汚泥方式 JURUS11型 水洗化人口845人

③ 旧刈穂城輪 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型(廃止、上野曽根へ統合)

④ 庭田吉田 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口552人

⑤ 上野曽根 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口485+371人(旧刈穂城輪分)

⑥ 八幡南部 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口549人

⑦ 漆曽根 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口718人

⑧ 関 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口533人

⑨ 東平田 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口806人

⑩ 中平田南 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口455人

⑪ 中平田 回分式活性汚泥方式 JURUS11型 水洗化人口874人

⑫ 郡境 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口1,293人

流域には12か所(H30からは、一か所廃止で11か所)の農集があります。型式は3種あります。水洗化人口は、各農集に入る汚水量に比例し、プランクトンプラントとして見れば、資源量として捉えることができます。

以下に各農集の説明をしていきます。

① 西荒瀬 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口1,089人

活性汚泥の変法の比較的新しい農集です。水洗化人口は多く、約1千人となっています。一人200L/日とすると、200t/日の汚水量が入ることになります。

連続流入間欠ばっ気方式では、原生動物の生産性が低く、処理水の窒素濃度も低いため、嫌気ろ床接触ばっ気方式ほどには生物生産は高くなさそうですね。

② 本楯 回分式活性汚泥方式 JURUS11型 水洗化人口845人

回分式活性汚泥方式は、活性汚泥法の変法であり、一槽でばっ気と沈殿分離を兼ねています。また、連続流入間欠ばっ気方式と同じく、ばっ気を止めて脱窒させる時間があるため、処理水の窒素濃度も低めになります

③ 旧刈穂城輪 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型(廃止、上野曽根へ統合)

H30年度から上野曽根に統合されて廃止になった農集です。最近は、下水道に企業会計が導入されてきて、事業収支を明確にする必要が出てきました。

下水道経営を成立させるために、コスト削減が求められてきた結果、農集の統合廃止も進められています。

しかし、この農集は嫌気ろ床接触ばっ気方式のJURUSⅢ型で、高い生物生産性がありましたから、惜しいことです。

農集の廃止は、生物生産の場所として、この施設だけでなく、これに接続する長大な排水路も使えなくなることになります。まあ、水洗化人口が371人と少ないため、資源量から見れば、そうでもないですが・・・。

④ 庭田吉田 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口552人

これも比較的新しい連続流入間欠ばっ気方式ですが、水洗化人口が552人とやや少なめです。

⑤ 上野曽根 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口485+371人(旧刈穂城輪)

旧刈穂城輪と統合となり、増築されています。処理方式は嫌気ろ床接触ばっ気方式であり、長大な排水路に接続していて高い生物生産性が期待できる農集です。

⑥ 八幡南部 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口549人

ここも処理方式は嫌気ろ床接触ばっ気方式であり、大きな排水路に接続していて高い生物生産性が期待できる農集です。

⑦ 漆曽根 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口718人

ここは、活性汚泥変法の連続流入間欠ばっ気方式ですが、長大な排水路に接続しています。

⑧ 関 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口533人

ここは嫌気ろ床接触ばっ気方式ですが、水洗化人口がやや少なめです。新井田川の支流に接続しています。

⑨ 東平田 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口806人

ここは、活性汚泥変法の連続流入間欠ばっ気方式ですが、大きな排水路に接続しています。排水路というよりは河川ですね。

⑩ 中平田南 連続流入間欠ばっ気方式 JURUS14G型 水洗化人口455人

ここは新しい連続流入間欠ばっ気方式ですが、供用開始からあまり経過しておらず、水洗化人口が455人とやや少なめです。放流水量も少ないでしょうね。

ただ、ここの接放流先は、新井田川に接続しているメインの排水路で、多くの魚が遡上してきますので重要な場所です。

⑪ 中平田 回分式活性汚泥方式 JURUS11型 水洗化人口874人

ここは、回分式活性汚泥法の施設です。やはり大きな排水路に放流しています。

⑫ 郡境 嫌気ろ床接触ばっ気方式 JURUSⅢ型 水洗化人口1,293人

ここは、魚が多く遡上する本溝排水路に放流している 嫌気ろ床接触ばっ気方式の農集です。水洗化人は1,293人と、12個の農集の中では最多であり、高い生物生産ポテンシャルを持つと思われます。

実際、MGP試験でも最高クラスの結果を示しており、本溝排水路の生物生産の主な拠点となっていると考えられます。

ここは大型のJURUSⅢ型農集であり、桜の植栽がなされ、放流渠まであるという贅沢な作りとなっています。

ここまで好条件が重なると、まるでプランクトンプラントとしての大きな可能性を予期しているようですね。

(2018.5月)