��c�v��@�@�V��c��C�@�|�������̃e�i�K�G�r�|�@2020.10��

�V��c��ɂ́A�����̎�ނ̃A�~�A�G�r�ނ�����悤�ł��B

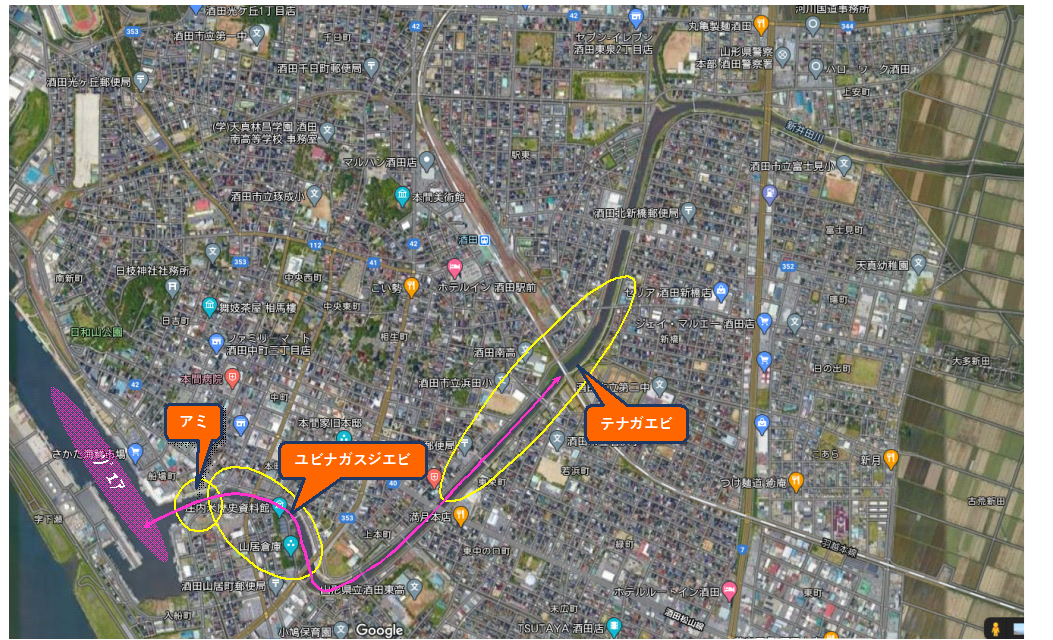

����́A�V���Ɏs�X�n�̒������Ńe�i�K�G�r�������܂����B

�������ɂ́A���������Ă���ꏊ������A�����𒆐S�ɂ��āA�e�i�K�G�r���������Ă���悤�ł��B

��A������ӂ��Ԃł������Ă݂�ƁE�E�E

�P�O�����ʂ̃e�i�K�G�r�𑽂��߂܂��邱�Ƃ��ł��܂����B�ʂ̎�ށi�X�W�G�r�H�j���������Ă���悤�ł��B

�e�i�K�G�r�́A�������ɂ��郆�r�i�K�X�W�G�r�Ɣ�ׂ�Ƃ��Ȃ�傫���A�A�����J�U���K�j�ɋ߂��T�C�Y�ł����B

�������A����������������̂������܂܂�Ă��܂��B���������̂̓��r�i�K�X�W�G�r�ƂقƂ�nj����������܂���B

�����́A�V��c��𗬉����Ă���W�����̐������i�~�W���R��C�g�~�~�Y�A�Ԓ��Ȃǁj��߂炦�ĐH�ׂĂ���̂ł��傤�ˁB

�e�i�K�G�r�́A�D�����̃G�r�ł����A���r�i�K�X�W�G�r�����㗬�ɕ��z���Ă���A���W�������D�ނ悤�ł��B

���ɁA�V��c��̃A�~�A�G�r�ނ̕��z�������܂��B

�����O��̃A�~�A�G�r�ނ͍b�k�ނł���A�S�Ă��g�]�G�A�h�ƌĂ��c���ݏo���܂��B

�]�G�A�͗V�j�\�͂��Ȃ��v�����N�g���ł��邽�߁A�V��c��𗬉����Ď�c�`�̊C��Ńv�����N�g�����������邱�ƂɂȂ�܂��B

�����āA���������t�G�r�́A�V��c���k�サ�Đ�������Ƃ���������������܂��B

�ł��C���̉͌����ɂ���̂��A�C�T�U�A�~�ł��B

���̏㗬���ɂ́A���r�i�K�X�W�G�r�����܂��B

�����āA����ɏ㗬�̒�����ɂ́A�e�i�K�G�r�����܂����B

�ȏ�O��̃A�~�A�G�r�ނ́A���f�C�I���Z�x�̍��ɂ���ĐV��c��̏㗬�A�����𐱂ݕ����Ă�����̂Ǝv���܂��B

�����̐V��c��̃A�~�G�r���A�����Ƒ��₷�ɂ͂ǂ������炢���̂��H���̕��@���l���Ă݂����Ǝv���܂��B

������A�~�G�r�̐��̂̉a�ƂȂ�A�W�����̃v�����N�g���́A�v�����N�g���v�����g�̐����c��]�����H�ɂ���ċ����ʂ�傫�����₷���Ƃ��ł��܂��B

���ɁA�]�G�A�̐���ʂ𑝂₷���Ƃ��l���Ă݂܂��B

�C�ɉ������]�G�A�c���́A��Ɍ]����V�I�~�Y�c�{�����V����H�ׂĈ�ƍl�����܂��B

����āA�����𑝂₹��A�t�G�r��������Ɨ\�z����܂��B

�V�I�~�Y�c�{�����V�̔|�{�ɂ́A�r�^�~��B12���3���x�s�O�a���b�_��Y�������N�������i�W�����j��A�i���m�N�����v�V�X�i�C�����j�Ȃǂ̔��ב��ނ��a�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B

�܂��A�쐶�̃V�I�~�Y�c�{�����V�́A�C�����̌]����A�������Ă���W�����̔��ב��ނȂǂ��a�ɂ��Ă���Ǝv���܂��B�B

����āA�����̔��ב��ނ𑝂₹�Ηǂ����ƂɂȂ�܂����A���̔엿�����́A�㗬���ɂ����c�̉���������̕������ŋ������邱�Ƃ��ł��܂��B

��c�s�N���[���Z���^�[�̕������𗘗p���āA���h�{����B12���ܗL���ב��ނ��3���ܗL�]���Y���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���H

�����āA�����Ŏ�c�`�̃V�I�~�Y�c�{�����V�𑝂₷���Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B

�W���ł́A��������p�����^�}�~�W���R�̍����x�A���|�{�͈ꉞ�A�������Ă��܂��B

���́A��������p���āA�D���i�C���{�W���j�ł́A�V�I�~�Y�c�{�����V�̔|�{�Ƀ`�������W���Ă݂悤���ȁB