さて、魚の集まる排水路の上流には何があるのでしょうか?

下に堰のある屈曲部の上流側を示します。

上流側は、水草が繁茂した排水路となっています。

水草があるため、一見きれいに見えますが、生活雑排水が直接流れ込むため水は相当汚濁しています。しかし、条件が整えば、このように水草がびっしりと生えてきます。

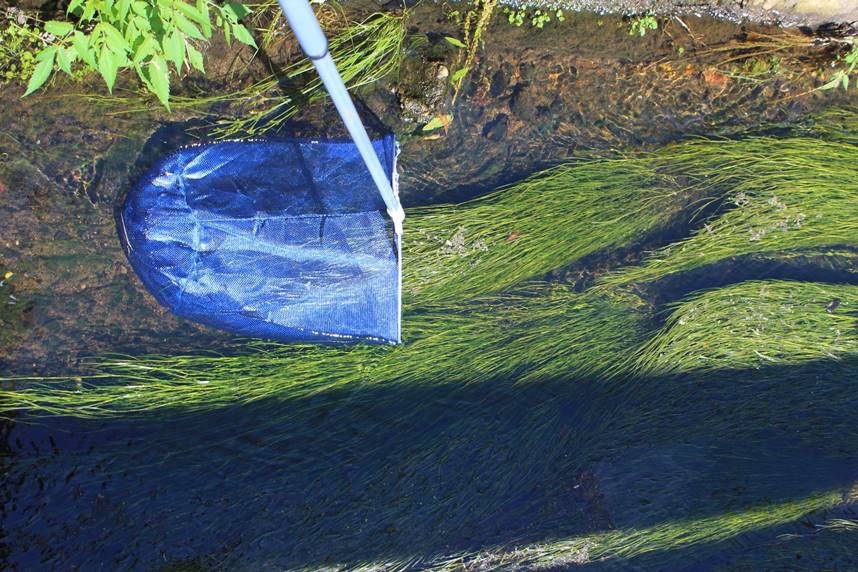

ここを網ですくって、どんな生き物がいるか見てみました。すると・・・

大漁です。網にはいろいろなものがうじゃうじゃと入っていました。

カワニナ、モノアラガイ、ユスリカの幼虫、ミズムシなど餌生物がいっぱいです。これが、排水路に魚を集めている原因だったのですね。

こんな、汚濁指標生物などに、なんの価値も感じない人もいるでしょうが、これらは餌としてみれば有用な生物ばかりです。この水草区は、餌生物の供給源として機能していて、その生物生産性の高さを垣間見ることができました。

しかし、ここで一つ重要なポイントがあります。水草水路が、このような生物生産性を持つには条件があります。

それは・・・

―水草水路に餌生物の捕食者である魚がいないことー

です。これが必要かつ重要です。

魚のいる水草水路で、水草を網ですくっても、ほとんど餌生物は入りません。山形市浄化センター放流先の逆川の見事な水草放流水路も、鯉が沢山いるため、珪藻が多量にあっても餌生物はあまり見られません。

ここは、堰が魚止めとして機能しているため、魚がいなく、餌生物の温床となっているのです。(それでも、ハゼのような特殊な小魚が少しいますが) もし、魚がいたら餌生物は食い尽くされてしまい、生産性はがた落ちになるはずです。

こうした、魚のいない条件を満たす水草排水路は、とても少ないのです。

水草のない排水路は、どこにでもあります。水草の繁茂した排水路は、少ないですが、探せばけっこう見つかります。

しかし、魚のいない水草排水路は・・・稀にしか見つかりません。

その稀な例が、ここなのです。

ここにいる餌生物が、強汚濁性のものばかりなのは、未処理の生活雑排水が多量に流れ込んでいるからです。

排水路の上流部を下に示します。

幸福川近くの上流部の写真です。排水路に家庭からの排水管が多数突き出し、排水が多量に流入していることを伺いさせます。

水量は少なく、淀んでいる感じで水は濁り、ドブに近い印象を受けます。下水道区域のため、未接続世帯からの未処理の生活雑排水が流れ込んでいるようです。

このようなドブの下流に、生き物が多く発生することは、汚濁物質が生態系の資源であることを、明らかに認識させてくれます。

しかし、その①で見られた死んだ魚のように、汚濁は生態系を破壊する面もあります。

ここで必要なのは、排水路の生物生産性を保ったまま、汚濁物質を流入させないこと、となりますが、これには汚水処理施設の処理水を排水路に流すのがよいでしょうね。

この排水路の水草区には、餌生物はとても多いのですが、その種類は汚濁性のものばかりです。これを処理水に変えれば、生物の種類を増やすことができるでしょう。

また、この水草区は局所的で、長さも限られているため、総生産量も限られています。この短い距離で、あれだけの魚を下流に集めることができるのであれば、単位面積当たりの生物生産量は相当に高いと思われます。

これを、生物生産を目的として設計され、十分な長さを持つ水草排水路にすれば、その生物生産量はどれほどになるのか・・・。

汚水処理施設と、魚がいない水草排水路の組み合わせは、生物生産と生態系駆動の装置として、とても有望なのです。

・・・この水路の最上流はどうなっているのかというと、

幸福側を挟んで、農業用の用水路の橋があります。そして橋から流れ込む用水は、稼働堰で排水路と用水路に分配されます。

よって、排水路の水量と希釈倍率は、この堰でコントロールできます。

現状のままでも、排水路の状態を左右する方法は無いことはありません。

この堰をいじるには、土地改良区の協力が必要になりそうですね。

(H30.1/27)