回転円筒翼機

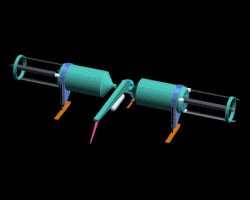

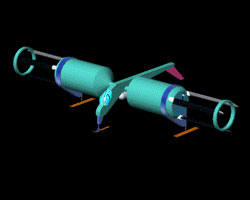

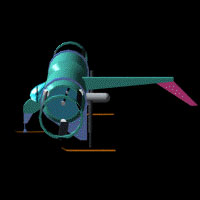

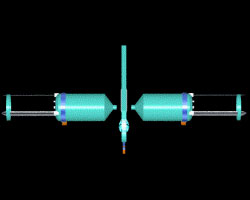

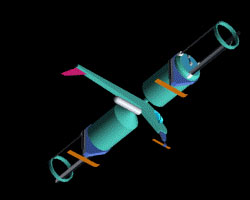

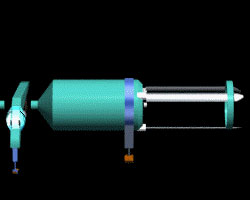

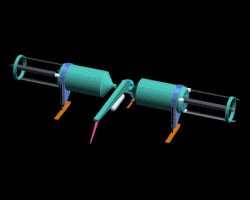

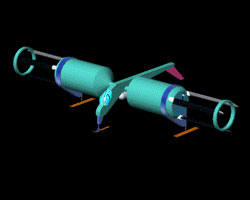

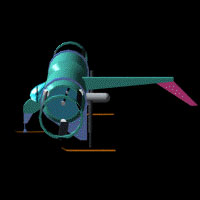

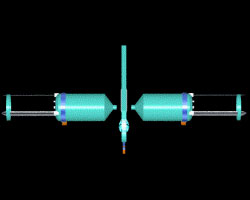

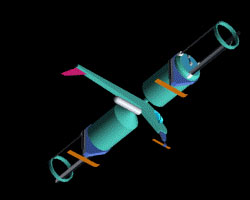

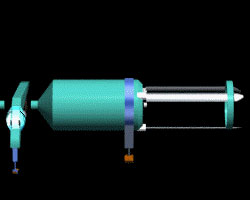

この3DCGを見て、これナニ?飛行機?飛ぶの?と思われた人は多いでしょう。本気で飛ばすつもりで考えました。しかし結論から言うと残念ながら飛びません。 これは垂直離着陸機で、回転円筒の翼とタグボ-トに使用されていたフォトシュナイダ-プロペラを組み合わせた翼兼推進器をみそとしています。まず、回転円筒翼ですが、回転する円筒は、進行方向に垂直な揚力を発生させます。野球のカ-ブボ-ルや、前にあった省エネ用の回転円筒帆船がこの効果を利用したもので、この効果はコアンダ効果として知られています。ある本に回転円筒翼は通常翼の10倍もの揚力を発生させることができるとかいてあるのを見つけました。(この本の表現が全てのあやまりの始まりでした)、当然円筒ですので抗力も大きいのですが、この10倍という数字はとんでもない値です。揚力、抗力は速度の2乗に比例して大きくなるため、速度が非常に低いところでは通常の翼では非常に小さな揚力しか発生させられません。しかし回転円筒翼では通常翼が飛行不可能な低速でも飛行できるかもしれません。この低速というのは具体的には時速40~60km/hぐらいのところを考えています。これほどの低速であれば回転円筒翼の抗力もさほど問題にならないかもしれません。もし高速になれば回転円筒翼はとても大きな抗力を発生させ、飛行できなくなるため、回転円筒翼は超低速領域でのみ実現の可能性がある・・・と思いました。(あとで白状しますがこれが大きな誤りでした。) ここまでくればどうせなら速度0から飛行できるようにすれば、垂直離着陸機になるじゃあないか。アメリカのオスプレイのように回転円筒翼の両端に方向が変えられるプロペラを付けたらいい・・・いやまて、どうせ円筒翼を回転させる動力があるんだから、これを利用したほうがいい。そこで出てきたのがフォトシュナイダ-プロペラでした。フォトシュナイダ-プロペラ(以下略してFSPとしなす)は作動原理が面白く、ここで説明するにはあまりにも複雑なので説明をはぶかせていただきますが、概略は、通常のプロペラが進行方向に対して垂直平面上で回転し推力を進行方向に発生するのに対し、FSPは進行方向面上に回転し、その推力は回転面上の任意の方向に指向できる、というものです。回転円筒翼の回転面が進行方向平面上にあるため、FSPを回転円筒翼に取り付ければ、動力を共有できます。垂直離着陸時にはFSPの推力を機体上部に向け、水平飛行時には進行方向に向ける。上左図の回転円筒翼の左にあるのがFSPで、プロペラは3枚にしてあります。プロペラにかかるせん断力を負担するためのリングを端に付けました。さて、この回転円筒翼とFSPの組み合わせで、低速で自由にふわりと飛ぶ飛行機ができるっ。夢はどんどんふくらみます。(これを考えていたときは本気で実現できると思ってました)

さて、次は理論計算です。機体の重さは1.5tとして回転円筒翼とFSPのサイズの算出を始めました。苦難の始まりです。回転円筒翼のほうは直径1.5m、翼幅6m位で、回転速度は円周の接線方向の速度が120km/h程度になるようにすれば十分な揚力が稼げます。しかしFSPの方は問題が続出しました。

これは垂直離着陸機で、回転円筒の翼とタグボ-トに使用されていたフォトシュナイダ-プロペラを組み合わせた翼兼推進器をみそとしています。まず、回転円筒翼ですが、回転する円筒は、進行方向に垂直な揚力を発生させます。野球のカ-ブボ-ルや、前にあった省エネ用の回転円筒帆船がこの効果を利用したもので、この効果はコアンダ効果として知られています。ある本に回転円筒翼は通常翼の10倍もの揚力を発生させることができるとかいてあるのを見つけました。(この本の表現が全てのあやまりの始まりでした)、当然円筒ですので抗力も大きいのですが、この10倍という数字はとんでもない値です。揚力、抗力は速度の2乗に比例して大きくなるため、速度が非常に低いところでは通常の翼では非常に小さな揚力しか発生させられません。しかし回転円筒翼では通常翼が飛行不可能な低速でも飛行できるかもしれません。この低速というのは具体的には時速40~60km/hぐらいのところを考えています。これほどの低速であれば回転円筒翼の抗力もさほど問題にならないかもしれません。もし高速になれば回転円筒翼はとても大きな抗力を発生させ、飛行できなくなるため、回転円筒翼は超低速領域でのみ実現の可能性がある・・・と思いました。(あとで白状しますがこれが大きな誤りでした。) ここまでくればどうせなら速度0から飛行できるようにすれば、垂直離着陸機になるじゃあないか。アメリカのオスプレイのように回転円筒翼の両端に方向が変えられるプロペラを付けたらいい・・・いやまて、どうせ円筒翼を回転させる動力があるんだから、これを利用したほうがいい。そこで出てきたのがフォトシュナイダ-プロペラでした。フォトシュナイダ-プロペラ(以下略してFSPとしなす)は作動原理が面白く、ここで説明するにはあまりにも複雑なので説明をはぶかせていただきますが、概略は、通常のプロペラが進行方向に対して垂直平面上で回転し推力を進行方向に発生するのに対し、FSPは進行方向面上に回転し、その推力は回転面上の任意の方向に指向できる、というものです。回転円筒翼の回転面が進行方向平面上にあるため、FSPを回転円筒翼に取り付ければ、動力を共有できます。垂直離着陸時にはFSPの推力を機体上部に向け、水平飛行時には進行方向に向ける。上左図の回転円筒翼の左にあるのがFSPで、プロペラは3枚にしてあります。プロペラにかかるせん断力を負担するためのリングを端に付けました。さて、この回転円筒翼とFSPの組み合わせで、低速で自由にふわりと飛ぶ飛行機ができるっ。夢はどんどんふくらみます。(これを考えていたときは本気で実現できると思ってました)

さて、次は理論計算です。機体の重さは1.5tとして回転円筒翼とFSPのサイズの算出を始めました。苦難の始まりです。回転円筒翼のほうは直径1.5m、翼幅6m位で、回転速度は円周の接線方向の速度が120km/h程度になるようにすれば十分な揚力が稼げます。しかしFSPの方は問題が続出しました。

問題① 従来のFSPの機構では、時速40km/h以上になるとプロペラの対気迎角が稼げなくなり推進力を発生させられない。

問題②

垂直離着陸時のFSPの効率は、同一回転面積を持つ2重反転形式の通常翼より悪い。(約60%~70%)これは真下だけでなく推力の水平方向成分があるからです。おまけに回転面積を稼ぎにくいため、効率の悪さとかさなって、大出力のエンジンを必要とする。

問題③FSPを回転させる反トルクをどう処理するか。

このどれもが解決不可能に近いため、要するにFSPは根本的に新しい機構を見つけない限り使えない・・・ことが分かりました。しかし問題③については一応胴体をヤジロベイ式にしてトルクの相殺を図りました。しかしとても強力なトルクを消せるとは思えず、エンジンをふかすごとにコックピットがぶらんぶらんゆれるようではだめでしょう。さて、もはやこの機の良いところは回転円筒翼のみとなってしまったわけですが、例の本の通常翼の10倍の揚力を発生させるというのは実は『理論値では通常翼の実測値の10倍を発生させる』というとんでもないことを意味していたことがわかりました。で調べたところ、回転円筒翼の実際の性能は、最大揚力係数Clが1.0から1.5と通常翼とほとんど変わらないようです。ここに全てのメリットを失った回転円筒翼機構想は爆沈したのでした。

表紙へ戻る

これは垂直離着陸機で、回転円筒の翼とタグボ-トに使用されていたフォトシュナイダ-プロペラを組み合わせた翼兼推進器をみそとしています。まず、回転円筒翼ですが、回転する円筒は、進行方向に垂直な揚力を発生させます。野球のカ-ブボ-ルや、前にあった省エネ用の回転円筒帆船がこの効果を利用したもので、この効果はコアンダ効果として知られています。ある本に回転円筒翼は通常翼の10倍もの揚力を発生させることができるとかいてあるのを見つけました。(この本の表現が全てのあやまりの始まりでした)、当然円筒ですので抗力も大きいのですが、この10倍という数字はとんでもない値です。揚力、抗力は速度の2乗に比例して大きくなるため、速度が非常に低いところでは通常の翼では非常に小さな揚力しか発生させられません。しかし回転円筒翼では通常翼が飛行不可能な低速でも飛行できるかもしれません。この低速というのは具体的には時速40~60km/hぐらいのところを考えています。これほどの低速であれば回転円筒翼の抗力もさほど問題にならないかもしれません。もし高速になれば回転円筒翼はとても大きな抗力を発生させ、飛行できなくなるため、回転円筒翼は超低速領域でのみ実現の可能性がある・・・と思いました。(あとで白状しますがこれが大きな誤りでした。) ここまでくればどうせなら速度0から飛行できるようにすれば、垂直離着陸機になるじゃあないか。アメリカのオスプレイのように回転円筒翼の両端に方向が変えられるプロペラを付けたらいい・・・いやまて、どうせ円筒翼を回転させる動力があるんだから、これを利用したほうがいい。そこで出てきたのがフォトシュナイダ-プロペラでした。フォトシュナイダ-プロペラ(以下略してFSPとしなす)は作動原理が面白く、ここで説明するにはあまりにも複雑なので説明をはぶかせていただきますが、概略は、通常のプロペラが進行方向に対して垂直平面上で回転し推力を進行方向に発生するのに対し、FSPは進行方向面上に回転し、その推力は回転面上の任意の方向に指向できる、というものです。回転円筒翼の回転面が進行方向平面上にあるため、FSPを回転円筒翼に取り付ければ、動力を共有できます。垂直離着陸時にはFSPの推力を機体上部に向け、水平飛行時には進行方向に向ける。上左図の回転円筒翼の左にあるのがFSPで、プロペラは3枚にしてあります。プロペラにかかるせん断力を負担するためのリングを端に付けました。さて、この回転円筒翼とFSPの組み合わせで、低速で自由にふわりと飛ぶ飛行機ができるっ。夢はどんどんふくらみます。(これを考えていたときは本気で実現できると思ってました)

さて、次は理論計算です。機体の重さは1.5tとして回転円筒翼とFSPのサイズの算出を始めました。苦難の始まりです。回転円筒翼のほうは直径1.5m、翼幅6m位で、回転速度は円周の接線方向の速度が120km/h程度になるようにすれば十分な揚力が稼げます。しかしFSPの方は問題が続出しました。

これは垂直離着陸機で、回転円筒の翼とタグボ-トに使用されていたフォトシュナイダ-プロペラを組み合わせた翼兼推進器をみそとしています。まず、回転円筒翼ですが、回転する円筒は、進行方向に垂直な揚力を発生させます。野球のカ-ブボ-ルや、前にあった省エネ用の回転円筒帆船がこの効果を利用したもので、この効果はコアンダ効果として知られています。ある本に回転円筒翼は通常翼の10倍もの揚力を発生させることができるとかいてあるのを見つけました。(この本の表現が全てのあやまりの始まりでした)、当然円筒ですので抗力も大きいのですが、この10倍という数字はとんでもない値です。揚力、抗力は速度の2乗に比例して大きくなるため、速度が非常に低いところでは通常の翼では非常に小さな揚力しか発生させられません。しかし回転円筒翼では通常翼が飛行不可能な低速でも飛行できるかもしれません。この低速というのは具体的には時速40~60km/hぐらいのところを考えています。これほどの低速であれば回転円筒翼の抗力もさほど問題にならないかもしれません。もし高速になれば回転円筒翼はとても大きな抗力を発生させ、飛行できなくなるため、回転円筒翼は超低速領域でのみ実現の可能性がある・・・と思いました。(あとで白状しますがこれが大きな誤りでした。) ここまでくればどうせなら速度0から飛行できるようにすれば、垂直離着陸機になるじゃあないか。アメリカのオスプレイのように回転円筒翼の両端に方向が変えられるプロペラを付けたらいい・・・いやまて、どうせ円筒翼を回転させる動力があるんだから、これを利用したほうがいい。そこで出てきたのがフォトシュナイダ-プロペラでした。フォトシュナイダ-プロペラ(以下略してFSPとしなす)は作動原理が面白く、ここで説明するにはあまりにも複雑なので説明をはぶかせていただきますが、概略は、通常のプロペラが進行方向に対して垂直平面上で回転し推力を進行方向に発生するのに対し、FSPは進行方向面上に回転し、その推力は回転面上の任意の方向に指向できる、というものです。回転円筒翼の回転面が進行方向平面上にあるため、FSPを回転円筒翼に取り付ければ、動力を共有できます。垂直離着陸時にはFSPの推力を機体上部に向け、水平飛行時には進行方向に向ける。上左図の回転円筒翼の左にあるのがFSPで、プロペラは3枚にしてあります。プロペラにかかるせん断力を負担するためのリングを端に付けました。さて、この回転円筒翼とFSPの組み合わせで、低速で自由にふわりと飛ぶ飛行機ができるっ。夢はどんどんふくらみます。(これを考えていたときは本気で実現できると思ってました)

さて、次は理論計算です。機体の重さは1.5tとして回転円筒翼とFSPのサイズの算出を始めました。苦難の始まりです。回転円筒翼のほうは直径1.5m、翼幅6m位で、回転速度は円周の接線方向の速度が120km/h程度になるようにすれば十分な揚力が稼げます。しかしFSPの方は問題が続出しました。