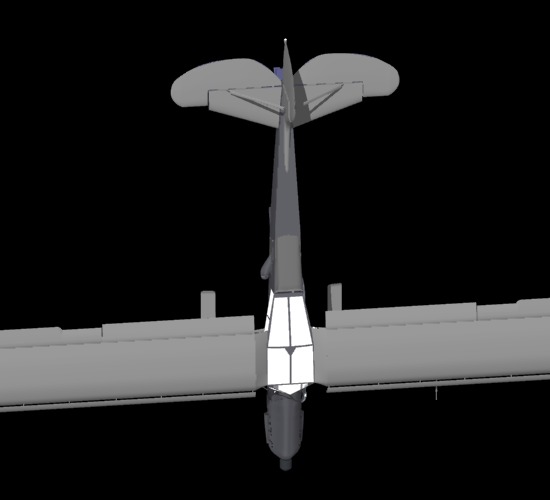

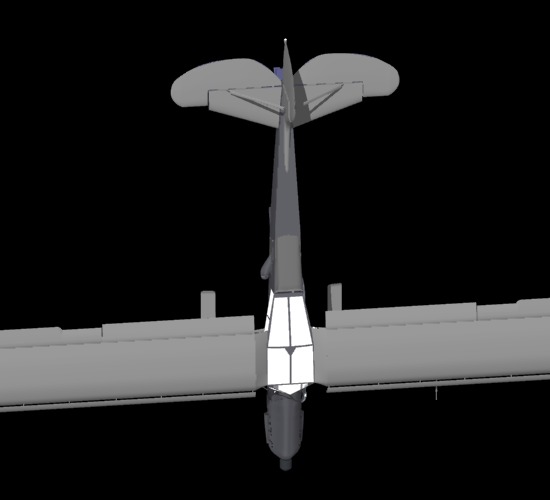

Fi156H シュトルヒ高地山岳タ−ボ仕様

自分のshadeの技術を少しでも高めようと考え、実際の飛行機のCGを作って見ようと思いました。でもせっかく作るのなら、制作意欲が湧き出すようなものにしようと思いシュトルヒを選択しました。これはかっこいいです。作っていても全然あきが来ず、作れば作るほど仕組みが知りたくなり資料本が増えました。このすみからすみまでメカニカルなデザイン。機能を突き詰めた極限のようなスタイル。実際作って見ると、自由曲面の作り方やいろいろな点でかなり勉強になりました。しかしできたCGは塗装前のプラモデルのようで、とてもリアリティが無いものでした。まあ、表面塗装を作成して貼り付けなければリアリティなんて出ないのは当たり前なんですが、どうも自分は形を作り出すのは好きなんですが一旦作り上げるとそれ以上仕上げていく根気がなく、次の新しいものの作成に行ってしまいます。と言うわけでこのシュトルヒも一応の外形ができた段階で放り出されています。機会があれば(そしてやる気が出れば)塗装してもっと仕上げたいとは思っています。

ドイツ機の過給機について

一般に第2次世界大戦のドイツ戦闘機は高性能でTa152が究極のレシプロ戦闘機とも言われることもあるみたいですが、どうもちがう気がします。ドイツは見かけがかっこいい兵器を作り出しますが一番肝心な技術の実用化に失敗する傾向があるようです。マイクロ波レ−ダ−、戦車用高出力デ−ゼルエンジン、戦略爆撃機等など戦争の趨勢を決定するような重要な技術を戦力化することにことごとく失敗しています。レシプロ戦闘機でのそういった重要な技術に、インタ−ク−ラ−付2段過給機の高出力エンジンがあります。P-51ムスタング、P-47、P-38、スピットファイヤ−後期型等の連合国側の主力戦闘機はちゃんと装備しています。一方ドイツ機はBf109やFw190は装備していません。実戦にほとんど間に合わなかったTa152Hは一応このエンジンが付いていることになっていますが、図面をいくら見てもインタ−ク−ラ-が見当たりません。そのかわり大きな亜酸化窒素タンクと水メタノ−ルタンクを持っています。これは過給機入り口で噴射され、高温の圧縮空気中で気化し、その温度を下げる働きをします。これはインタ−ク−ラ−と同じ目的ですが、インタ−ク−ラ−のように常時使用できず短時間で使い切ってしまいます。また重量増も相当なものでしょう。恐らくドイツはインタ−ク−ラ−の実用化に失敗したものと思われます。もし実用化できているのならこんな重いタンクをつけずにインタ−ク−ラ−を付けていたでしょうから。連合国側にこんなタンクをつけた戦闘機は一機もありません。Ta152の高性能は全てこの緊急冷却装置を作動させた時に出されたもので、この装置を作動させなければ実はたいした性能ではないんじゃないでしょうか。ということでドイツは肝心のインタ−ク−ラ−付き2段過給機の高出力エンジンの実用化に失敗したわけです。

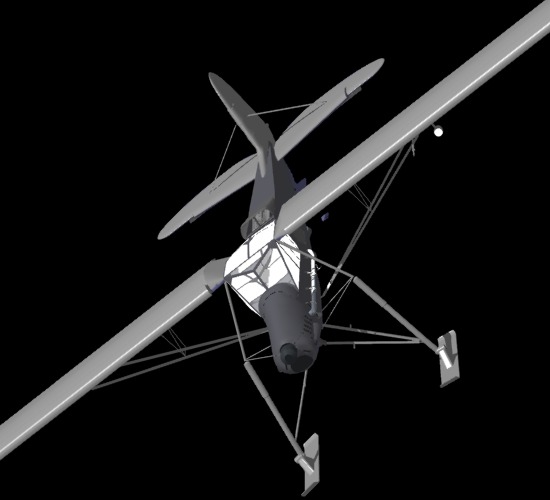

シュトルヒをただ作るのでは面白くないので、このドイツにとって夢のインタ−ク−ラ−付2段過給機を付けた高地山岳用のH型としてみました。過給機は1段目が排気タ-ビン、2段目が機械式となってます。

排気タ−ビンで圧縮された空気はインタ−ク−ラ-で冷却されて前部のエンジン側にある機械式過給機に導かれます。シュトルヒは非常にコンパクトでスリムなため、排気タ−ビンを収めるスペ-スはコックピット後ろ側の胴体しかありません。しかし、自分の創作機械であればいい加減に作れますが、実機を改造するとなるとかなり苦労しました。(そうは見えないかもしれませんがえらく苦労しました)ここに付けて重心は狂わないだろうかとか、乱流を生じて尾翼に影響出ないかとか。特に部品の比率が少しでも狂うといきなりうそ臭くなるのがわかりました。Shadeのような3DCGソフトの強みの一つは簡単に部品の比率を変えられるところです。しかし飛行機と言うものがいかに緻密に計算されつくされて設計されているかがよくわかる経験でした。最初これを作ろうとしたときには究極の低速性を実現するためにダブルスロッテッドフラップと自動前縁スロットの組み合わせにしようとか、全遊動水平安定板にしようとか考えておりましたが、実機を観察していくうちにそんなものを付ける必然性も、違和感無く付けられる能力も自分にはないことが痛感され、断念しました。

このH型は架空のものですが、できるとしたら戦後の1947年位じゃないでしょうか。ドイツの陸軍山岳部隊に所属し、ヒマラヤ探検支援にも使われた・・・などといろいろ想像してみました。

このシュトルヒ、意外にも私の愛車ジムニ−660と共通点があります。重量が860kgと910kgと近いこと、2人乗りであること、不整地での使用を前提にされていること、重量をぎりぎりまで削っていることなどです。しかし出力は方や64馬力、もう一方は240馬力と格段の差があります。飛行機というものがいかに軽量に作られ大出力のエンジンをつけているかがわかります。ジムニ−はインタ−ク−ラ−タ−ボが付いています。日本での道路最高地点穂高ブル−ライン標高2700mに行ったときタ−ボのありがたみがよくわかりました。タ−ボ無しの車が高度を上げるにつれて速度を落としていったのにジムニ−やスカイラインGT−R等のタ−ボ車はそんなことはありませんでした。ということでシュトルヒにタ−ボをつけて見ようと思った動機の一つとなりました。

あと、シュトルヒの設計者は犬好きですね。あの鼻面見てると確信できます。(ちなみに私も犬好きです・・・どうでもいいか)

シュトルヒについてはまだまだ言いたいことがたくさんあるので随時書き足していきます。